当センターと北海道イオンの取り組みがテレビ番組「イチモニ!」で紹介されます

2023年3月23日

放送は、北海道テレビ(HTB) で、3月25日(土)6:30からと9:30からの「イチモニ!」の中で紹介されます。

当センターのフィールドが、リカレント教育や地域貢献などに積極的に活用される、スタートアップとなる内容です。

- FSC

- お知らせ

苫小牧研究林のクラウドファンディングに心強い応援団が!

2023年3月17日

苫小牧研究林で始まったクラウドファンディングに、ゴールデンカムイ作者の野田サトルさんが応援イラストを描いてくださいました。

クラウドファンディングの目的は、貴重かつ豊富な資料を誇る森林資料館と森林記念館を、毎月最終金曜日にしか公開出来ないものを土日公開するためのものです。

目標額150万円で

森林資料館と森林記念館の休日開館(4-10月)

森林資料館の展示の改良

樹木園の案内板のデザインと再設置

210万円で

森林資料館と森林記念館の休日開館(11-3月も開館し通年開館へ)

300万円で

森林資料館の展示物の燻蒸作業

実は資料館にとってこの燻蒸作業はとても重要で、資料を虫食いやカビから守る大切な作業です。人の出入りが多くなるほどこれらのリスクが増えるのも事実なのです。

- お知らせ

- 森林圏ステーション

- 苫小牧研究林

苫小牧研究林でクラウドファンディングを始めました

2023年3月1日

苫小牧研究林では3月1日から31日まで、クラウドファンディングを実施することになりました。目標金額は150万円となっております。いただきました寄付は、敷地内にある博物館(森林資料館と森林記念館)の週末開館(これまで月に1回平日のみ開館)、さらには樹木園エリアの整備費用に充てさせていただく予定です。

是非ともこの機会に苫小牧研究林の魅力を理解していただき、みなさまの温かいサポートをお願いいたします。

苫小牧研究林の魅力を伝えたい!〜資料館の休日開放と散策路の整備〜

- お知らせ

- 森林圏ステーション

- 苫小牧研究林

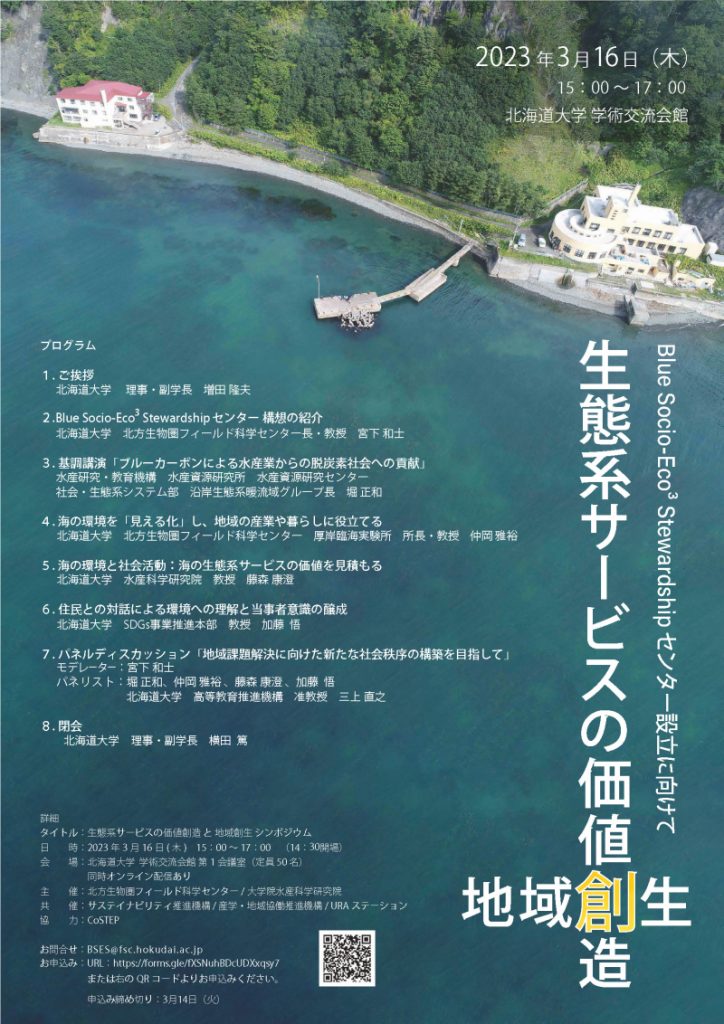

生態系サービスの価値創造と地域創生 シンポジウム

2023年2月2日

Blue Socio-Eco3 Stewardship センター設立に向けてのシンポジウムがおこなわれます。

当センターでは沿岸地域に着目し、「環境・経済・生態系(Eco3)」に配慮した持続的社会(Socio)の実現に取り組む組織を目指しています。ここでは、市民会議等による合意形成を取り入れた持続可能な地域づくり、多様な生態系を科学の力で「見える化」し、その「価値」を地域と共有する自ら価値を創造できる地域人材(LRA)を育成し、地域社会の自立化を図ることを実践し、社会実装を目指します。

日 時:2023 年3 月16 日( 木) 15:00 ~ 17:00

会 場:北海道大学 学術交流会館 第1 会議室(定員50 名)

同時オンライン配信あり

主 催:北方生物圏フィールド科学センター/ 大学院水産科学研究院

共 催:サステイナビリティ推進機構 / 産学・地域協働推進機構 / URA ステーション

お問合せ:BSES@fsc.hokudai.ac.jp

お申込み:URL(https://forms.gle/fXSNuhBDcUDXxqsy7)

- FSC

- お知らせ

冬の植物園ウォッチング・ツアー(小学生向け公開講座)を開講します

2023年2月1日

植物園では、3月4日(土)と5日(日)に小学生向け公開講座を開講します。詳しくは下記の植物園ホームページまたは募集要項をご覧ください。

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 植物園

北大短角牛がテレビに取り上げられます

2022年12月2日

北海道放送(HBC)では、12月3日土曜日15:30から放送の「石ちゃんのビーフ天国」で、静内研究牧場で生産される北大短角牛について取り上げられました。是非ご覧ください。

https://www.hbc.co.jp/tv/beef/

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

生物生産研究農場の食材がホテルの朝食で提供されます

12月1日から京王プレリアホテル札幌では、生物生産研究農場が生産する「北大食材」を組み合わせたメニュー3品を日替わりで提供することになりました。

これは北大牛乳、北大短角牛に続く第3弾の試みで、このような活動を通じて、教育研究の現場にフィードバック出来るものがあれば、社会との有機的な繋がりが出来ると考えています。

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 生物生産研究農場

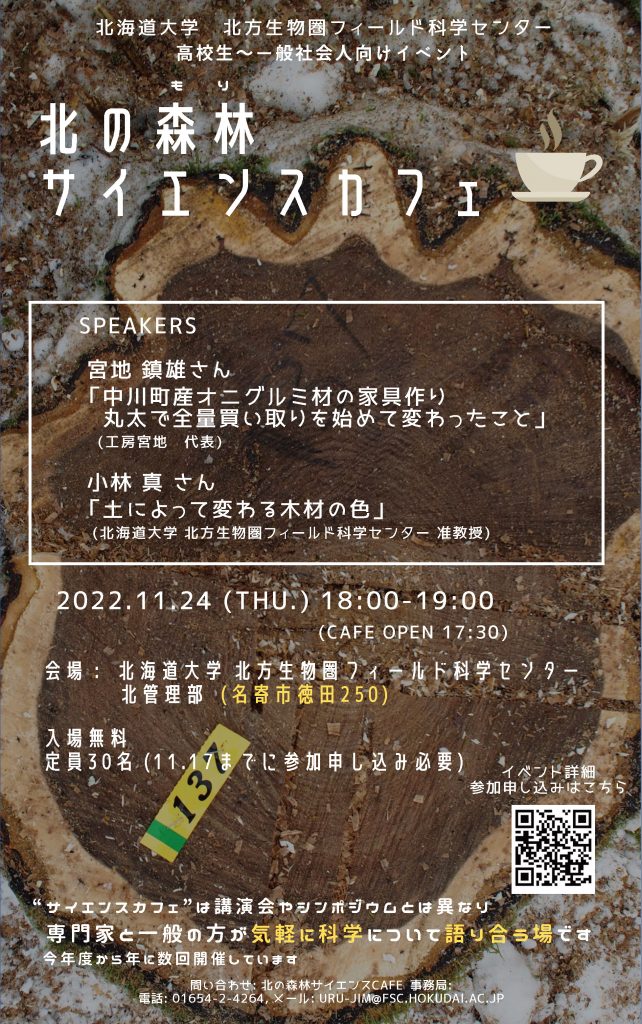

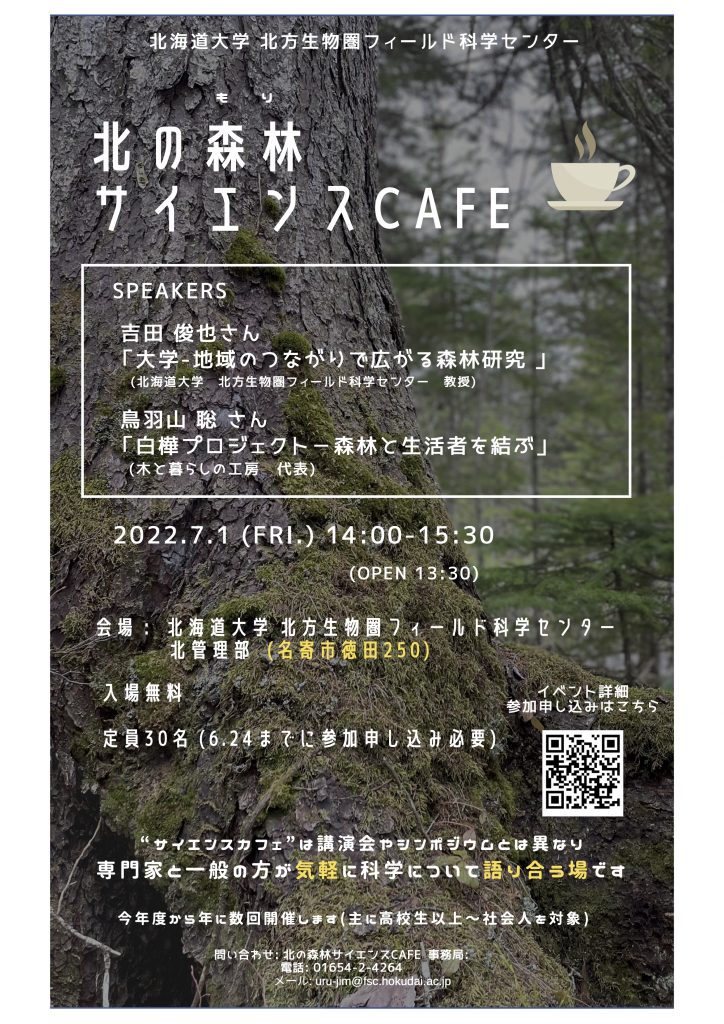

森林圏ステーション北管理部でサイエンスカフェがおこなわれます

2022年11月4日

森林圏ステーション北管理部では、高校生〜ー般社会人向けイベント「北の森林(もり)サイエンスカフェ」をおこないます。

宮地 鎮雄さん

「中川町産オニグルミ材の家具作り

丸太で全量買い取りを始めて変わったこと」

(工房宮地 代表)

小林 真 さん

「土によって変わる木材の色」

(北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 准教授)

2022.11.24 (THU.) 18:00-19:00(CAFE OPEN 17:30)

会場 : 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター

北管理部 (名寄市徳田250)

入場無料

定員30名 (11.17までに参加申し込み必要)

https://boreal-forests-science-cafe.weebly.com/

- 北管理部

- お知らせ

- 森林圏ステーション

静内研究牧場の北大短角牛がBS-TBSで紹介されます

2022年11月3日

11月4日(金)20:50~20:54 に、BS-TBSの番組「Future Earth ~未来のために~」で、#5これぞサスティナブル!絶品・北大短角牛として静内研究牧場の北大短角牛が紹介されます。

https://bs.tbs.co.jp/news/futureearth/

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

宮下センター長のインタビュー記事が日経電子版に掲載されました

2022年10月21日

10月21日付けの日本経済新聞電子版に、センター長の宮下和士センター長のインタビューが掲載されました。

記事全文は有料会員のみになります。

- FSC

- お知らせ

りんご販売会のお知らせ

2022年10月19日

北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・生物生産研究農場・余市果樹園では、実習教育や研究のため、20品種以上のリンゴを栽培しています。

一昨年、昨年と大好評の販売会を、今年も北大マルシェで実施します!

この機会にぜひ、お買い求めください!

【日時】2022年11月5日(土)・6日(日)

いずれも10時~13時

【場所】北大マルシェCafé&Labo

札幌市北区北9条西5丁目

北海道大学百年記念会館

【入場】無料 (レジ袋は有料です)

【HP】https://www.marche-cafelabo.com/

※駐車場なし・マスク着用にご協力ください

- 耕地圏ステーション

- 生物生産研究農場

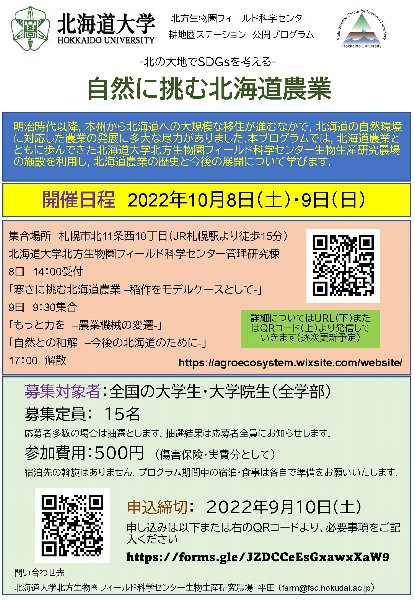

公開プログラム「北の大地でSDGsを考える」参加者募集中

2022年8月30日

生物生産研究農場では、全国大学の学部生・大学院修士生を対象に、耕地圏ステーション公開プログラム「自然に挑む北海道農業」を行います。大都市札幌の都会のビル群を背景にした農場で、農業と自然の調和を考えてはみませんか。

プログラム詳細 https://agroecosystem.wixsite.com/website/2022プログラム詳細part2 申込先 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1RDT_YO9L1tSaxRDvXP5pQUV98rvE84UJWVScxUB-czhRaA/viewform

- 耕地圏ステーション

- 生物生産研究農場

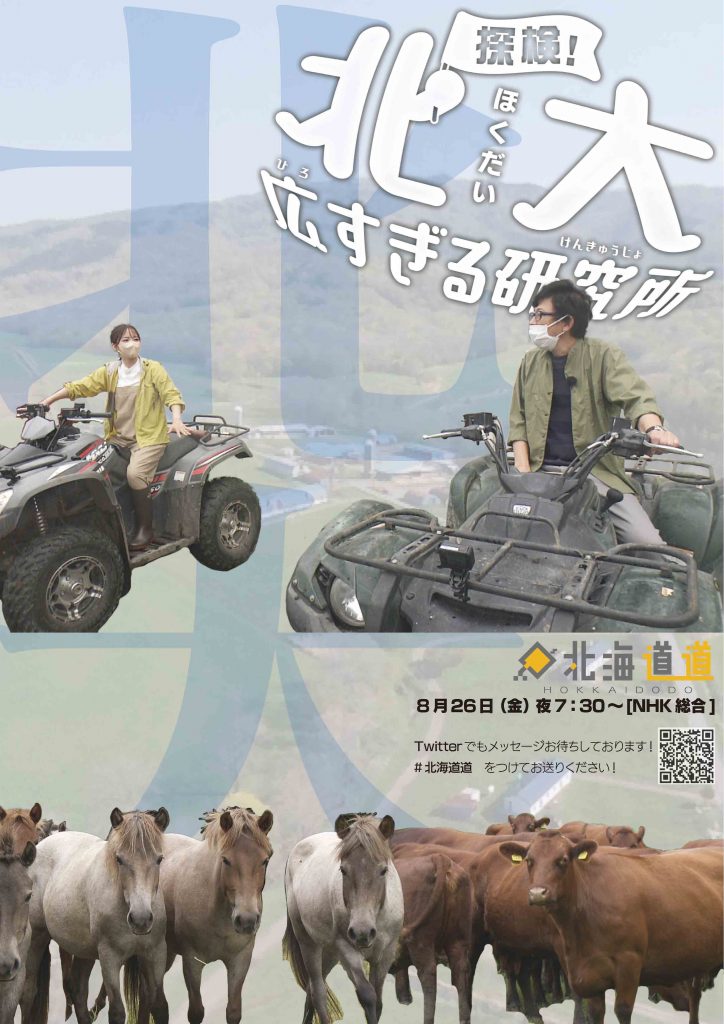

NHK札幌放送局「北海道道」に静内研究牧場の河合正人准教授が出演します(8月26日)

2022年8月23日

8月2日(火)、静内研究牧場で NHK「北海道道」(毎週金曜日、午後7時30分放送)の撮影がありました。放牧を中心にできるだけ自然に近い形で育てる「北大短角牛」や在来馬「道産子」の研究を行っている河合正人准教授が出演予定です。下記日程で放送が予定されてい ますので、是非ご覧ください。

【放送日時】

◆NHK総合テレビ 2022年8月26日(金)午後7時30分

【番組公式サイト】

https://www.nhk.or.jp/hokkaido/program/1902/

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

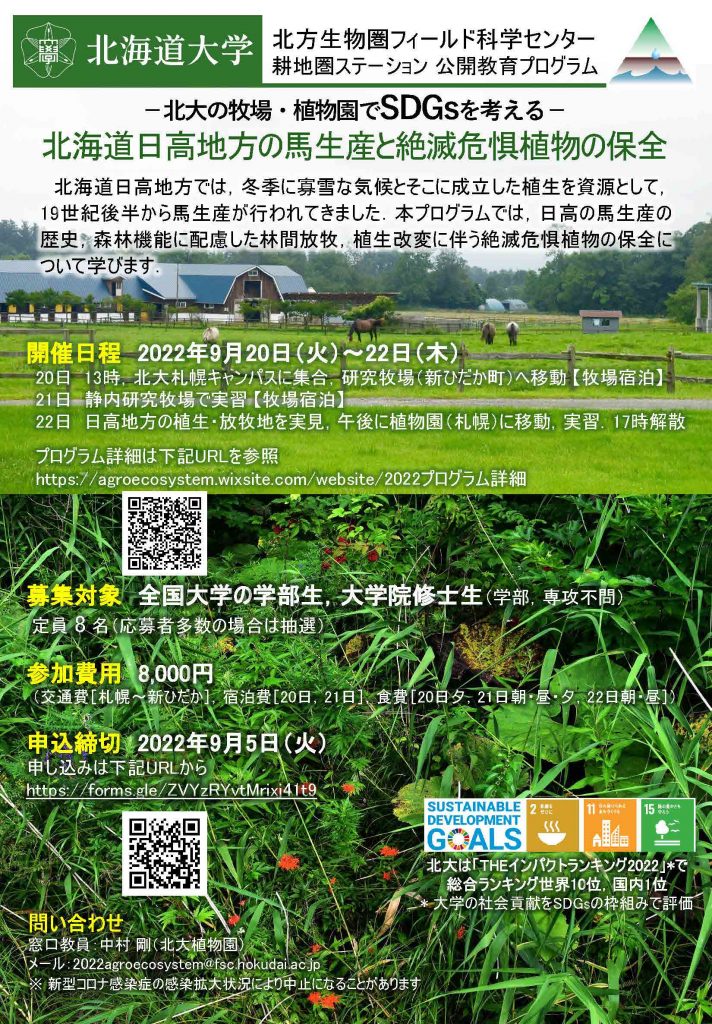

公開教育プログラム「北大の牧場・植物園でSDGsを考える」参加者募集中

2022年8月18日

静内研究牧場と植物園では、全国大学の学部生,大学院修士生を対象に、耕地圏ステーション公開教育プログラム「北海道日高地方の馬生産と絶滅危惧植物の保全」を行います。深まりゆく秋の北海道で場産地日高の牧場と、都会のオアシス札幌の植物園でSDGsを考えてはみませんか。 プログラム詳細 https://agroecosystem.wixsite.com/website/2022プログラム詳細 申し込み先 https://forms.gle/ZVYzRYvtMrixj41t9

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 植物園

- 静内研究牧場

北海道大学スマート農業教育拠点では現役農業者向け研修をおこなっています

2022年8月4日

生物生産研究農場では、農林水産省の令和 4 年度スマート農業教育推進委託事業に本学の申請提案が採択され国内初のスマート農業教育拠点校に選出されました。

スマート農業教育プロジェクトの第1弾は現役農業者向け研修「水田編」です。初回の研修は、7月28日(木)「ドローンの利活用と水管理システム」について岩見沢市新産業支援センターで実施されました。2回目は8月3日(水)「自動操舵システムとロボットトラクタ」について当センター生物生産研究農場で行われました。今後のプログラムは下記の通りです。

現役農業者向け研修[水田編]

3.営農支援システム

開催日 9月1日

会場 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

定員 10名プログラム詳細

4. 生育センサーを用いた可変施肥

開催日 10月5日

会場 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

定員 10名プログラム詳細

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 生物生産研究農場

2022年度10月期 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター研究生募集要項

2022年7月4日

2022年度10月期入学の研究生の入学願書、研究継続願書の受け付けについて募集要項を掲載いたします。

出願期間 2022年9月1日(木)~2022年9月9日(金)※郵送の場合も必着

お問い合せ 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当

〒060-0811 札幌市北区北11条西10丁目

E-mail:kyoryoku@fsc.hokudai.ac.jp

電話:011(706)2572

- FSC

- お知らせ

札幌の木、北海道の椅子展開催中です

2022年6月10日

札幌研究林では、跨道橋撤去のために伐採された木を材料に、12組の家具作家による椅子の製作がおこなわれました。この展示は「アノオンシツ」のプロジェクトの一環で、単に椅子を作ってもらうだけでなく、作家と12人の研究者のトークを通じて、椅子を起点に森や木にとどまらず多彩な視点でのトークが行われました。

椅子はギャラリー創で展示されていて、札幌研究林のアノオンシツではトークについての展示と、写真家柿本拓也さん撮影のディスクの写真が展示されており、また戸外では今回使われたイチョウとアカナラの生えていた場所にそれぞれのディスクを展示しています。

- 企画調整室

- お知らせ

- 森林圏ステーション

- 札幌研究林

北管理部でサイエンスカフェを行います!

森林圏ステーション北管理部(名寄)では、北の森林サイエンスCAFEをおこないます。

- 2022.7.1(金) 14:00-15:30(13:30会場)

- 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター北管理部(名寄市徳田250)

- 入場無料

- 定員30名(6月24日までに参加申込み必要)

- お知らせ

- 森林圏ステーション

植物園の夏期開園が始まりました

2022年5月10日

今年も植物園の夏期開園が始まりました。コロナ対策として、一部ご覧いただけないエリアもあります。

植物園のホームページをご確認の上、ご来園願います。

植物園ホームページはこちら

https://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/index.html

- お知らせ

- 植物園

和歌山県農林大学校 と 森林圏ステーション和歌山研究林 が包括連携協定を結びました

2022年5月9日

2022年5月6日(金)、和歌山県農林大学校と和歌山研究林との間で、森林資源の利用を通じた教育・文化及び地域の発展に関する協力関係をより深めるための包括連携協定を結びました。

本協定の締結により、 和歌山県農林大学校 林業研修部 と和歌山研究林との間で、専門技術を持った講師の派遣やフィールド提供といった教育サービスの相互提供が、従来よりも活発に展開されることが期待されます。

今後計画される広範囲にわたる連携事業を通じ、森林管理技術に関わる人材育成や森林資源の活用などを加速させ、ひいては地域活性化につなげていくことができれば、と考えております。

(森林圏ステーション 和歌山研究林)

参考情報:

わかやま県政ニュース – 「北海道大学和歌山研究林」と「和歌山県農林大学校」が連携協定を締結~林業を担う人材育成をはじめとする教育活動の充実を推進~

- お知らせ

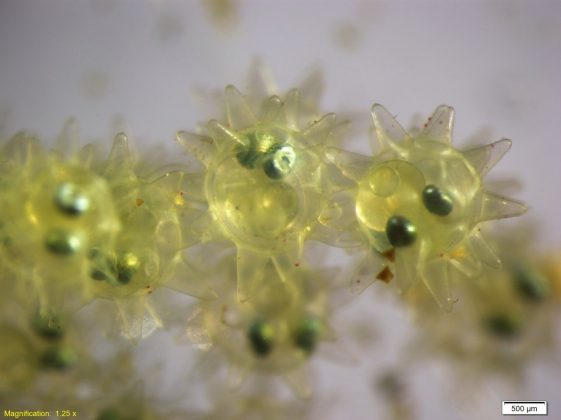

Newsletter #22-2 コンペイトウ

2019年12月24日

水圏ステーション 臼尻水産実験所 宗原 弘幸

“金平糖”。令和天皇即位の儀式で招待客への引き出物に入っていたという、あのイボイボの砂糖菓子のことです。特異な形状から生き物を表す場面でよく使われています。たとえばヤリガジの卵。写真を用意しましたが、金平糖のような形状と記すだけで、イメージしてもらえるでしょう(写真1)。この形状は、卵と卵の間を広げて、胚への酸素供給効率を高くするのに役立ちます。尖ったイボでは、産卵までは間違いなく邪魔です。一般的な魚類同様に、卵巣のなかでは卵は球形で、イボができるのは産卵のあとからです。イボができる仕組みは、高張の海水に触れることと関係していますが、その先は調べていません。それがわかって何の役に立つの?そんな突っ込みを嫌ったわけではなく、2011年にロシアの標本に基づき新種記載され、その翌年に臼尻で見つかった希少種なので、見つけてもそっとしておきたいからです。

ずばり、コンペイトウと名付けられた魚もいます。こちらはやや深みにいるダンゴウオの仲間です。2010年に巻貝の空き殻に産みつけられた卵とその世話をしているコブフウセンウオの雄とともに生きたまま採集されて、臼尻実験所に送られてきました。水産実験所ですので、海産生物の飼育施設があります。そこで卵が孵化した後の稚魚を2年間、育てました。以前から疑わしいことはわかっていました。実際に、一つの卵塊から生まれた稚魚の成長の軌跡を追うと、なんと形態の違いで3つのタイプに分かれました。予想を超えていました。3つのタイプのうちの一つは、典型的なコンペイトウで、体にコブ状の突起が飛び出し背鰭も皮下に埋没しました(写真2)。このような形態の個体はすべて雌でした。雄になった個体は、小さい間は多少のコブがあり、卵の時代に保護してくれた父親そっくりのコブフウセンウオになりました。さらに数か月すると、コブが消えて、ナメフウセンウオと呼ばれている種に変身する個体もあらわれました(写真3)。ダンゴウオの仲間は、皮膚がぶよぶよしている種ばかりで、特徴的なコブが分類の決め手に使われます。しかし、コブが性別や成長段階で変化する場合もあって、同様なケースがこれまでにもありました。この魚は、命名規約の約束事にしたがってEumicrotremus asperrimus が有効名として残り、他の2種につけられていた学名はシノニムとして無効になることを2015年に報告しました。E. asperrimus は、標準和名にコンペイトウと付けられている種です。覚えやすい名称が残るのはよかったのかも知れませんが、イボイボを持たない雄もコンペイトウと呼ばれることになります。御用達の金平糖でも製造過程でバッタもんは出るようですから、まあいいか。

(写真はいずれも阿部拓三博士)

- FSC

- トピック

Newsletter #22-1 シカの大地・北海道

森林圏ステーション 苫小牧研究林 揚妻 直樹

蝦夷地が北海道に改名されて150年が経ちました。節目の年にあたり、様々な関連イベントが開催されました。北海道の名付け親とされる松浦武四郎の足跡をたどるドラマや特集番組も放映されています。その武四郎が北海道中を探検していた頃、そこには一体、どんな自然が広がっていたのでしょうか?そして、エゾシカやヒグマなどの野生動物はどんな暮らしをしていたでしょうか?

私は当時の北海道に、どのくらいシカが棲んでいたか推定してみました。1873年から1882年まで、シカの年間捕獲数の記録が残っていたので、いったい何頭のシカが存在すれば、そんなふうな捕獲数が実現可能かを計算してみたのです。その結果、1873年時点で50~70万頭となりました。ただ、この値には当時、闊歩していたオオカミたちが捕食したシカの数や、温暖化以前の厳しい冬によって今以上に死んでいたシカの数が含まれていません。これらの死亡要因も考慮すると、実際にはこの値よりはるかに多くのシカが棲んでいたのは確実です。100万頭近く居たのかもしれません。一方、近年のエゾシカの生息数は50~60万頭と推定されているようです。つまり、もともとの北海道の自然からすれば、現状のシカの数は決して多くないのです。ところが、現在シカは増え過ぎてしまい、生態系を不自然に改変していると考えられています。現状認識に大きなギャップがあります。

そんなにシカが多かった150年前の自然はどんな姿をしていたのでしょう?それは北海道本来の生態系や生物多様性の保全を考える基礎となります。北海道では高山や湿地などを除けば森林に覆われると考えがちです。ところが、1858年に武四郎は美瑛から富良野にかけて20×48kmの草原が、十勝には40×60kmのすすき原が広がっていたと記録しています。そんな大草原はどうやって成立したのでしょう?アイヌの人々が意図的に草地を作っていたと考える方もいるかと思います。しかし、農耕や牧畜を大規模に行っていなかった彼らが大草原を作る理由は見あたりません。その時代に大量のシカが生息していたことを考えれば、その高い採食圧によって森林が発達せず広大な草原が維持されていた可能性があります。

では、森はどうだったでしょうか?シカが多かった頃の影響が残っている1930年の支笏湖御料林の壮齢林の構造が調査されています。その森林では優占種のエゾマツは太さ30~40cmの木が最も多く、それより小さな木が少ない、いわゆるベル型と言われる構造をしていたのです。現在、ベル型構造は更新が阻害された“不健全”な森の特徴とみなされています。しかし、もともとの森林はベル型構造で維持・更新されていた可能性がありそうです。“健全”な森林構造についても見直す必要が出てくるかもしれません。

この50~60年間、森林動態や生物多様性について多くの知見が集められてきました。実はその期間の大半が日本中でシカがとても少なかった時代にあたります。つまり、研究者は植物にとって捕食者不在の生態系を精力的に調べていたわけです。しかし、かつてのようにシカが多いのが普通の自然だとしたら、既存の知見だけでは本来の自然の姿を理解することはできないでしょう。

苫小牧研究林では森の中に柵を設置してシカを排除したり、高密度化させる実験を15年間継続してきました。シカ排除実験はシカの生態系機能を解明するのに有効なので、各地で行われてきました。大抵の場合、シカ排除区と比べ、シカ生息区で植物量が減少し、種組成も変ってきます。そこから、シカがいかに生態系に悪影響をもたらすかという議論をしがちです。でも、生態系の構成要素であるシカを全くいなくしたシカ排除区は明らかに不自然な状態です。そこと違うからと言って、悪影響だと判断するのは原理的に不可能です。むしろ、これからはシカが棲んでいる区画において、シカが多かったころの自然の姿をどうやって理解していくかが、生態学としての課題になってくるでしょう。

苫小牧研究林のミズナラ林に設定したシカ排除区(左)、自然密度区(中)、高密度化区(右)の植生

- FSC

- トピック

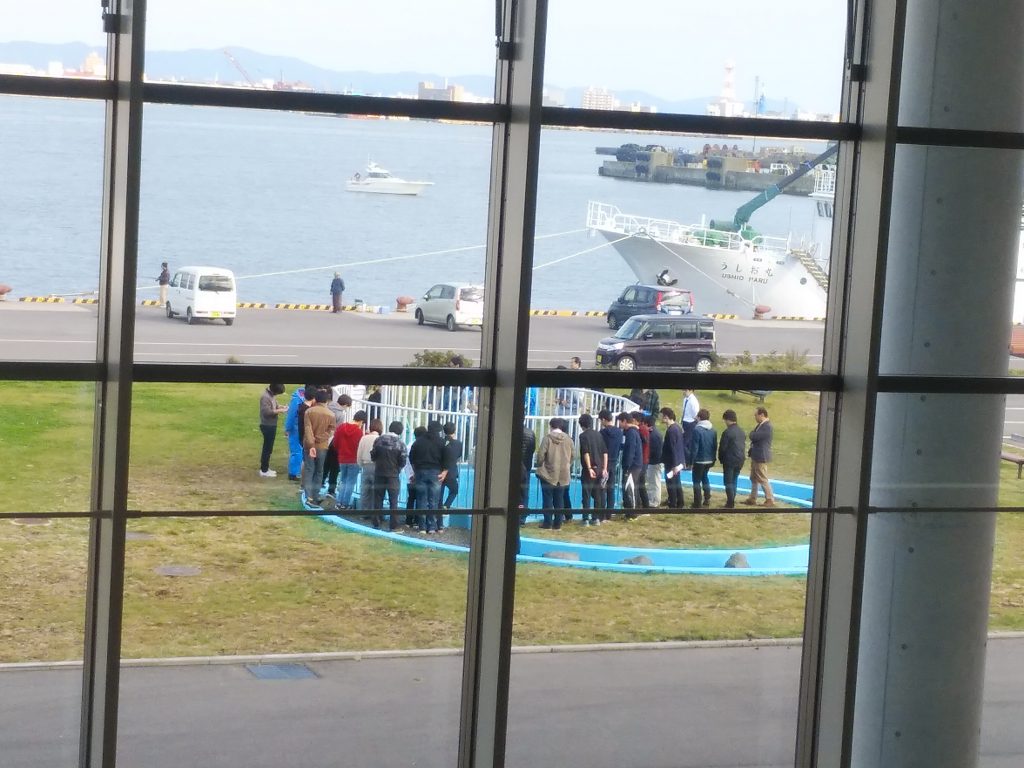

水産学部生向け実習が行われています。

2019年10月29日

本分野の研究テーマの一つであるバイオロギングについて、分野の実質的拠点である函館市国際水産・海洋総合研究センターへ函館キャンパスから借り上げバスで移動してきた水産学部生に対して実習授業が本日行われています。

写真は、函館市国際水産・海洋総合研究センター内部より撮影したものですが、センサー(ロガー)を装着した活魚をタッチプール(深さ数メートル)に放流したところを、主に水産学部生が取り囲んで見物しているところです。

放流した魚はしばらく泳がせた後、回収されます。回収されたロガーのデータは、後日、函館キャンパスにおいて実習授業における解析用データとなります。

例年、この時期には同様の実習が見られますが、何年もその光景をみていると、イコール「晩秋の風物詩」として感じることもあり、冬支度を始めなければならない季節になったともしみじみ思うところです。

- トピック

- 水圏ステーション

- 生態系変動解析分野

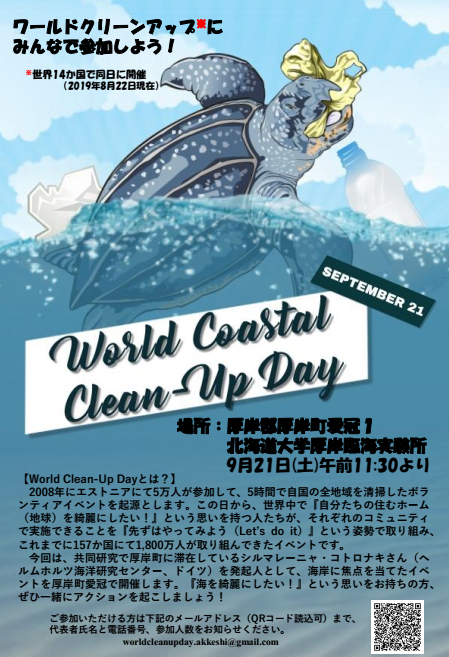

ワールドクリーンアップデー

2019年9月2日

9月21日に厚岸臨海実験所主催の海岸清掃イベントを開催します。ご興味のある方は、worldcleanupday.akkeshi@gmail.comに代表者氏名と電話番号、参加人数をお知らせください。

- トピック

- 厚岸臨海実験所

- 水圏ステーション

2019年7月30~31日に小学生向け公開講座「葉っぱで作る植物図鑑」を開催します。

2019年6月19日

いろいろな植物の葉っぱの形や色や手触りなどを観察して、自分だけの図鑑を作ってみよう。

植物に詳しくなくても大丈夫!夏休みの自由研究にも役立つかも!?

■日 時 第1回 7月30日(火)午前 9:30 ~ 11:30

第2回 7月30日(火)午後 1:30 ~ 3:30

第3回 7月31日(水)午前 9:30 ~ 11:30

第4回 7月31日(水)午後 1:30 ~ 3:30

■場 所 北大植物園(札幌市中央区北3条西8丁目)

■参 加 費 500円(材料費・傷害保険料含む 入園料は必要ありません)

■対 象 小学生(保護者付き添いの必要はありません)

■定員各回 10名(合計40名)

■申込方法 1から5までを記入して、e-mailかFAXまたはハガキにて、下記まで 申し込み下さい(電話での申し込みは受け付けておりません)

- 名前(ふりがな)

- 学年

- 住所

- 電話番号

- 希望する回(第2希望まで)

■受付期間 6月24日(月)~7月24日(水) 定員になり次第締め切ります

申し込まれた方には、後日参加要項をお送りいたします

e-mail:st☆fsc.hokudai.ac.jp(☆をアットマークにかえて下さい)

FAX:011-221-0664

ハガキ:〒060-0003 札幌市中央区北3条西8丁目

北海道大学植物園

https://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/index.html

- 植物園

係留系の組立作業

2019年6月18日

現在、知床半島沖に投入する係留系の組立作業を行っています。係留系は、海の定点観測 (海中の状況も含む) を行うために使用されます。

センサー類を各種海中深度(海面から100m、200m…など)において使用するため、センサー類をワイヤー等でつなぎ合わせます。完成すると、一直線の数珠繋ぎ状になります。完成した係留系が、どれくらいの長さかといえば、場合によっては海面から海底までの距離となりますので、海底が深い場所に設置した場合はそれなりの長さとなります。

係留系は長期間海に放置されることになるので、下準備が重要です。特にワイヤー本体やセンサーの接続部がサビなどで、一箇所でも切れてしまうと、切れた先を回収するのは大変困難になります。ワイヤーの素材選びにも工夫が必要です。

黄色い物体の中にはガラス玉が入っており、係留系を安定して海中に沈めるために重要となります。これらをワイヤー(鎖)でつないで今日の作業は完了ですが…。

先生、何をしているんですか? 「窒素を注入しています。」

実はこの円筒状の物体は海中音の録音装置です。これを海中に投入すると当然温度が下がります。温度が下がると、録音装置内に結露が発生し、装置に悪影響を及ぼすため、結露の原因となる水蒸気をあらかじめ窒素に置換することや、録音装置自体の凍結を防止する対策として窒素を封入している…のだそうです。

ネットにくるまれている部分(画面中央)がマイク集音部分

円筒部分(左側)がバッテリー入りの音声記録装置部分

このような地道な作業を繰り返し、係留系調査の準備は進んでいきます。一つ間違えると調査の全体に支障をきたすため、試行錯誤の日々は続きます。

- トピック

- 水圏ステーション

- 生態系変動解析分野

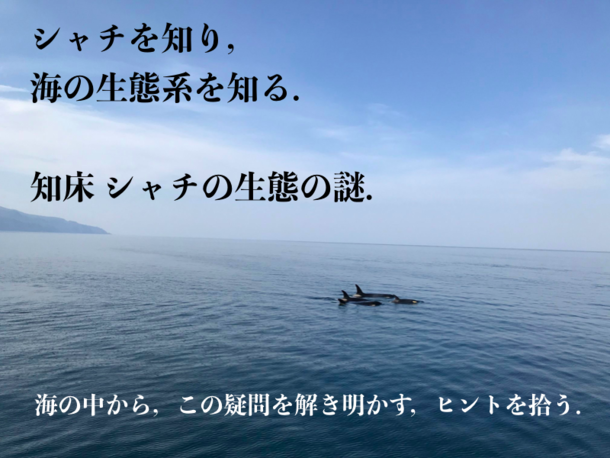

三谷曜子准教授がクラウドファンディングに挑戦しています!

生態系変動解析分野の三谷曜子准教授が、シャチの生態調査のためのクラウドファンディングを募集しました。

https://readyfor.jp/projects/hokudai-shiretoko-orca

- トピック

- 水圏ステーション

- 生態系変動解析分野

Newsletter #21-4

2019年6月5日

水圏ステーション 室蘭臨海実験所 本村 泰三

今年も暖かい春になり、室蘭の海も例年通り沢山の色とりどりの海藻が目に付くようになった。まだ若く小さなコンブやホンダワラも順調に生育している。海藻研究の醍醐味の一つは、生活環制御であると思ってきた。例えば、褐藻コンブ類は巨視的な胞子体と微視的な雌雄配偶体の世代が交代する。我々が親しんでいるコンブは胞子体で、北海道室蘭では9月から12月にかけて成熟し、減数分裂を経た後に、長さ10ミクロンにも満たない遊走子が放出される。遊走子は鉄を含まない人工合成培地中でわずか数mmの小さな糸状の雌雄配偶体に発生し、直径約20ミクロン程度の卵と5ミクロン程度の精子による有性生殖は行われる。この受精卵が1年も経たないうちに長さ数メートルの胞子体に成長する。このサイクルのどこかが断線すると所謂コンブは生まれない。

陸上と異なり、海中では可視光の中で短波長の青色光が深所まで到達できる。そのため、海中はブルーワールドとなる。褐藻や珪藻が属するストラメノパイル系統群(遊泳細胞が長短2本の鞭毛を有し、長い前鞭毛に細かい毛を有する真核細胞の一つのグループ)では、一連の形態形成において青色光はキーとなる。例えば、上述したコンブの雌雄配偶体が成熟するには、鉄とともに青色光が必須となる。数年前に、この青色光受容体タンパク質としてオーレオクロームが発見された。また、多くの褐藻の遊走子や配偶子は青色光に対して正または負の走光性を示すが、この場合の受容体タンパク質として鞭毛に存在するヘルムクロームが発見されている。青色光刺激に対する海藻のレスポンスは、生命が海洋において誕生し様々な生物に変化したことを考えると理解できる。このような刺激反応の分子メカニズムは、結局は陸上生物に受け継がれていくことになる。

また、波あたりの強い沿岸域を生活の場としている海藻は、それに適応した細胞壁多糖を有している。硬いセルロース繊維含量は少なく、紅藻では寒天やカラゲナン、褐藻ではアルギン酸とフカン、緑藻でも硫酸化された独特な多糖類を有している。これにより、海の中で波にまかせたしなやかな動きを生み出している。近年のゲノム情報解読から、褐藻のアルギン酸合成経路は緑膿菌などからの遺伝子水平伝搬であろうと推定されている。

2010年、2015年に褐藻シオミドロとマコンブの全ゲノム情報が明らかになった。現在では、フランス・ロスコフ臨海実験所のメンバーを中心に50種類を超える褐藻のゲノムを明らかにする国際的プロジェクトが進行しており、数年のうちに発表されるはずである。海藻が持つユニークな性質や環境適応能力に関して分子レベルで解明できる時代がそう遠くない未来に訪れる。

写真は、モニタリング1000でお世話になっている瀬戸内海区水産研究所の島袋寛盛博士に提供して頂いた。

- FSC

- トピック

Newsletter #21-3 雪の表情

2019年5月27日

森林圏ステーション 中川研究林 野村 睦

北海道北部は、最大積雪深が2メートルを超える豪雪地帯で根雪期間も半年に及び、積雪が森林や水循環などに大きな影響を与えています。このため、雨龍研究林で冬季に行なわれている農学部森林科学科の実習では、森林の調査のほかに積雪の観測が組み込まれています。積雪調査は、まずは穴を掘り断面を作ることが始めです。そうすることで、地層を観察するように積雪の堆積状況を知ることができます(写真1)。

豪雪地帯は北海道北部に限りません。本州では北陸以北の日本海側は積雪量で言えば北海道を超える多雪域です。山形大学の上名川演習林もそのような場所にあり、そこでは同大農学部が積雪を調べる実習を行なっています。筆者は、ここ数年、その実習に参加し調査に協力してきました。やることは同じ、とにかく学生にはがんばって穴を掘ってもらうことです(写真2)。

穴を掘ってみると、北海道と山形では雪粒子の形(雪質)が大きく異なり断面の様相がだいぶ違うことがわかります。山形の積雪は、北海道北部では融雪後期に見られるような粒の大きな「ざらめ雪」が大半を占めています。厳冬期に気温がほとんどプラスにならない寒冷地の積雪は、「新雪」の状態から、粒子が丸く圧縮された「しまり雪」を経て、春になり水を含んで肥大化した「ざらめ雪」へと雪質が変わっていきます。ところが、冬であってもプラスの気温や雨が珍しくない地域では、一気に「ざらめ雪」になるようです。積もりながら解けるとも言えるかもしれません。1月の日最高気温の平均をみると、雨龍研究林は-5℃、上名川は+1℃程度です。

もちろん、初めて山形大の実習に参加する前から、「ざらめ雪」が多いであろうことは、気象データからも十分に予測していました。が、予測を超える「ざらめ雪」状態でした。真冬の雪解けや降雨の予測、あるいはそれに由来する水による積雪への影響は扱いが難しい問題です。その水が土壌面まで水が到達すれば、洪水や地すべりにも関わり、温暖地の積雪域では注目されている現象です。北海道北部の場合、真冬であれば積雪が寒冷なため多少の水であれば積雪内ですぐに再凍結してしまい、今のところあまり問題にはなっていません。

ここまで、北海道北部と山形の積雪について、穴を掘って調べてみたその内面をお話しましたが、穴を掘るまでもない外面の違いもあります。雪のない地域から山形を訪れた人ならば雪面の白さを強く感じるでしょう。しかし、北海道の人はそうではないかもしれません。後者には一理あります。雪は水を含むと日射の反射率が大きく下がるからです。まぶしさに欠けるといった感じでしょうか。冬季の気候が温暖化に向かえば、外面であれ内面であれ北海道の雪の表情が変わるかもしれません。

- FSC

- トピック

Newsletter #21-2 湿地の保護・保全に欠かせない基盤情報「湿地目録」を作成する

2019年5月20日

耕地圏ステーション 植物園 冨士田 裕子

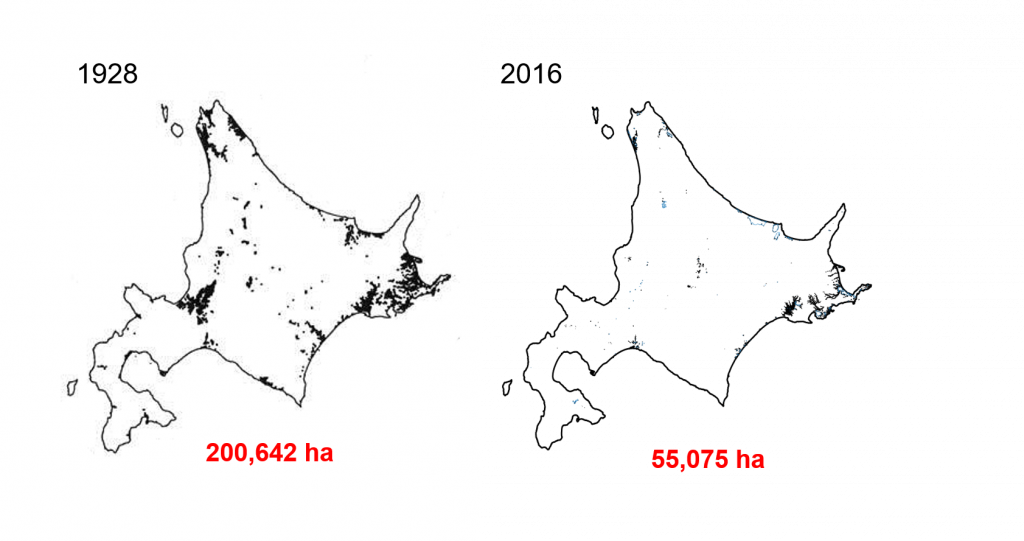

近年、人間活動による湿地の消失や劣化、生態系の攪乱などが急速に進行し、湿地は世界中で危機的な状況におかれている。地球上の湿地の64%から71%は20世紀に失われたと推定され(Davidson 2014)、今なお世界各地で消失と劣化が続いている。日本も同様で、本州以南の沖積平野や盆地に存在した湿地の多くが、古くから水田や宅地へと転換され消失してきた。現存湿地面積の9割近くが集中する北海道においてさえ、元の面積の約7割が明治時代に始まった開拓や大規模農地開発などで消失している(図1)。

湿地は生物多様性のホットスポットの一つで、水質改善、洪水等における緩衝作用、炭素の貯蔵、地域特有の景観を形成するなど、多くの利点や機能を持つ重要な生態系である。世界的にも湿原の保護と保全、再生は、人類共通の喫緊課題となっている。ところが、湿地の保護・保全に欠かせない基盤情報である、「どこに、どんなタイプの湿地が、どれだけの面積存在するのか」を明示する湿地目録(wetland inventory)が作成され、さらに生息する生物の情報、水文や土壌、水質などの物理化学的な環境要素情報、保全のための法的規制等の指定状況といった様々な情報を整備したデータベースが構築されている国は多くない。日本にも実は、信頼できるレベルの目録は存在していない。

そこで1997年に湿地研究者が主体となって北海道湿地目録を作成した(冨士田ほか 1997)。既存の資料、文献、報告書、聞き取り調査などから北海道内の面積1ha以上の湿地をリストアップし、面積、標高、湿地タイプといった基礎情報に加え、湿地の保護状況などの情報を含む目録である。しかし、北海道湿地リスト1997も湿地の範囲については不正確で、実際は土地開発により面積が減少していたり、乾燥化によってもはや湿地ではない場所も含まれているなど、現実に即した確認作業が必要とされてきた。湿地範囲が不正確だったのは、撮影年が古いモノクロ写真を多数使用したこと、判読経験値の異なる複数の人間が湿地範囲を判定したことが原因と考えられた。一方、2005年以降、解像度の高い無償の空中写真の公開、国土地理院地図の公開、有償のカラー空中写真の充実などにより、これらをGIS上で組み合わせることで、湿地の判読精度は以前とは比較にならないほど向上した。

そして、試行錯誤しながら数年かけて新しい「北海道湿地目録2016」を作成した。新しい目録では、1997版で150箇所だった湿地は、180箇所に増えた。これは、山岳地域の人の目に触れない湿地などを、空中写真で確認・抽出することができたからである。また、データベースを活用して保全状況や健全性を評価したり、他のGISデータとの組み合わせで湿地とその周辺地域の土地利用上のリスクを評価するなど、様々なことが出来るようになった。

湿地目録の作成は、地味で根気のいる作業だが、研究成果としてはなかなか評価されない。しかし誰にでも作成できるものではなく、湿地を知る研究者主体でないと作れない。湿地の保全や施策立案に大いに寄与する目録が完成して、湿地研究者としては胸をなでおろしている。

- FSC

- トピック

Newsletter #21-1 新任教員紹介

2019年4月26日

水圏ステーション 七飯淡水実験所 山崎 彩

経歴:北海道大学大学院環境科学院生物圏科学専攻博士後期課程修了。博士(環境科学)。専門は魚類の分子系統、進化学。日本学術振興会特別研究員、東北大学博士研究員、北海道大学学術研究員を経て平成30年7月より現職 。

初めまして。平成30年7月に文部科学省教育関係共同利用拠点の特任助教として七飯淡水実験所に着任しました山崎彩と申します。私はこれまで、北の海に生息するカジカ類の分子分類や寒冷地適応の研究を行ってきました。また、国内河川に生息するニホンウナギの保全に関する研究も行っています。

学生時代には臼尻水産実験所で6年もの歳月を過ごし、季節を問わず研究のために北の海に潜ってはカジカ採集に明け暮れました。海氷や流氷に覆われる海域では、不凍対策をもたない種に環境中の氷核が作用すると、体細胞中の水分が凍結し、死んでしまいます。しかし、寒帯〜亜寒帯に生息する種は、不凍タンパク質の発現により体細胞内にできた氷核の成長を抑制するため、氷が存在する海域でも生存できるのです。学位取得時には、世界各地で冬季に採集したカジカ類の筋肉中に含まれる不凍タンパク質の活性測定に加え、各種が発現させている不凍タンパク質の遺伝子配列を決定することで、カジカ科魚類の寒冷適応を明らかにしました。また、ダイビングで撮りためた水中写真を使って生き物図鑑を作成したり、イカの着ぐるみを作って子供たちへの科学教育に使用したりと、アウトリーチ活動にも力を入れました。他にも、人工イクラ作りや煮干しの解剖、クジラの食性等の出前授業も行いました。これらの活動は、子供たちに科学に対して興味を持ってもらいたいとの思いから自主的に取り組んできました。

最近は、環境DNA手法を用いて国内河川におけるニホンウナギの分布域を特定する調査・研究に携わっています。近年マリアナ海溝での産卵場が特定されたばかりの本種ですが、実は国内河川での分布域すら明らかにされていません。環境DNAによる生物の分布調査は近年急速に発展した研究手法です。環境中に存在する微量のDNAやその断片を検出するため、例えば水を汲むだけで、その周辺に生息する種を特定できます。この技術は生物を直接捕獲する必要がないため、絶滅危惧種や捕獲が困難な種の分布調査、あるいは生物相調査に利用されています。生物の採集には多大な労力と種判別の専門知識を要しますが、環境DNAはより簡便に行うことができます。今後はこの手法を本拠点の実習に取り入れ、実習生らに最先端の研究を体験してもらいたいと考えています。

七飯淡水実験所・臼尻水産実験所・忍路臨海実験所で行われる実習は発生工学からバイオロギングまで取り扱う分野が幅広く、私自身未知な分野もあるため、実習を通して一緒に学ばせていただいています。本拠点を利用する学生らが将来の日本の水産科学を担う人材になりたいと希望してくれることを願いつつ、一人でも多くの学生に水圏生物の魅力を伝えられるよう本拠点の業務に邁進していきたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

- FSC

- トピック

天塩研究林で利用者セミナーをおこないました

2019年3月19日

天塩研究林では、毎年2月に研究林を利用した研究者や学生が発表をおこなう、「フィールド利用者セミナー」を開催しています。利用者は本学のみならず、他大学や研究機関など幅広く活用されています。今年は2月20日におこなわれ、下記プログラムを「植物の話」「土の話」「熊の話+α」のサブタイトルで三つのパートに分けて発表が進められました。

- 天塩研究林長 高木 健太郎 准教授

開会のことば - 小樽商科大学 片山 昇 准教授

ヒトによる「いじめ」から山菜が回復するまでの軌跡 - 北大環境科学院 河上 智也 博士1年

トドマツの根っこはライバルにの存在で変体する? - 北大農学研究院 北条 愛 博士3年

二つの衛星で森林生長量の推定はできるのか? - 北大工学院 茂木 透 特任教授

なぜ道北地域で地震がおこるのか - 北大環境科学院 小林 高嶺 博士1年

森林の炭素と鉄の動きは季節と関係してる? - 北大環境科学院 植村 茉莉恵 修士2年

冬の森林の土壌養分(窒素)はどうなるか? - 北大ヒグマ研究グループ 伊藤 泰幹(北大文学部3年)

北大クマ研の2018年調査結果 - 北大文学部 松本 朋華 学部4年

今どきのヒグマとヒトのご近所付き合い - 北大農学研究院 玉井 裕 准教授

きのこの山計画進行中 -天塩林を宝の山に - 北大CoSTEP 朴 炫貞 特任助教

森とアート - 天塩研究林 芦谷 大太郎 森林保全技術班長

閉会のことば

このセミナーは普段フィールドを支える技術職員や森林技能職員を対象としているもので、職員が管理しているフィールドでどのようなことがおこなわれているのか?また、職員のサポートがどのように生かされ、役だったかを深く知る機会になっています。こうした機会は日頃縁の下の力持ちとして働く職員にとっては貴重な時間であり、仕事に対する誇りや今後の研究協力に対する大きな原動力にも繋がっていきます。

- トピック

- 企画調整室

- 天塩研究林

- 森林圏ステーション

Newsletter #20-4 ジャイアントミスカンサスの道内への普及を目指して

2019年2月19日

耕地圏ステーション 生物生産研究農場 山田 敏彦

約10年前にはバイオマスのブームがあり、植物資源からバイオエタノールを製造する動きが北海道にもありましたが、いったんブームは静まりました。しかし、最近、バイオマスが話題に上るようになってきました。人類が直面している温室効果ガス削減の対策には、バイオマスの積極的な利活用がやはり不可欠です。低温条件でも高いバイオマス生産が可能で、肥料がほとんど不要であるなどの利点から、寒冷地のバイオマス資源作物としてススキ属(Miscanthus)が近年、注目され、特に、二倍体のススキ(M. sinensis)(2n=38)と四倍体のオギ(M. sacchariflorus)(2n=76)との自然交雑した三倍体雑種のジャイアントミスカンサス(M. x giganteus)(GM)の栽培面積が欧米では増加してきています。北大農場でもGMを長期間にわたり栽培し、その能力を調査しました。その結果、平均25.6 ±0.2トンha-1 年-1の高い乾物生産を実証できました(写真1)。また、土壌炭素貯留量は1.96 ± 0.82 トンha-1 年-1 であり、森林での値より高く、資源作物としてGMを栽培することにより、温室効果ガスを削減できる機能があることを明らかにしました(Nakajima et al. 2019, Carbon Management)。GMは地上部分が十分に枯れる晩秋から早春にかけて収穫を行います。北海道では冬季多雪地帯であるために、雪解け後に刈取らなければなりません。幸い、GMは風雪が強い冬季間でも倒れない特性があることがわかりました(写真2)。現在、北海道各地に資源作物のGMを普及させることを目指して、各地に試験栽培を開始したところであります。バイオ燃料の原料としての利用にはまだ技術的にハードルが高いため、当面はペレットとしての燃焼利用を考えています。地域に賦存する木質や稲わらなどのバイオマスとGMを混合したペレットの試作なども検討しています。燃料原料以外の用途として、家畜敷料としての利用があげられます。木質バイオマス高騰のため、家畜敷料不足が深刻な問題になっています。また、昨今話題のプラスチック削減のための代替素材としても注目されています。一方、農業の生産現場での従事者の高齢化、労働力不足に伴い、農地条件が悪い場所等で耕作放棄地の増加が予想されています。そのため、農地の有効利用の一つとして、栽培が容易で省力的なGMを栽培し、いろいろなバイオマス資材用途に利用されることを期待しているところです。

- FSC

- トピック

Newsletter #20-3 FSCトピック 甚大な台風被害を受けた和歌山演習林

2019年2月15日

和歌山県にある北海道大学の和歌山研究林は8月23日の台風20号で大きな被害を受けました。林道が30か所あまり崩落し、実習・調査用の資材や用具600点以上が河川の氾濫で流失するという、研究林設立以来もっとも壊滅的な被害でした。

台風20号の猛烈な雨

8月23日、 強い台風20号が和歌山県に接近し、危険回避のため研究林スタッフは全員自宅待機となりました。夜には、周辺で1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が降ります。その後、研究林庁舎のある平井集落内の道路が、平行して流れる平井川の氾濫のため、同時に2か所が陥没しました。集落外へのアクセス路3本のうち2本が断たれる非常事態となりました。

雨が収まったのは25日、研究林庁舎と上流部にある研究林を結ぶ国道371号線が崩壊したとの情報がもたらされます。

(平成30年8月28日撮影)

(平成30年8月28日撮影)

甚大な被害状況

現在は被害総額を算定中ですが、流失した資材や林道の被害を全て含めると、数千万円単位にのぼる見通しです。

和歌山研究林がある紀伊半島は毎年頻繁に台風が来ます。そのため、台風が接近する可能性があるときは、大水で流されたり、風で飛ばされたりしないよう用具・資材類は、建物や物置の中など安全な場所に避難させます。今回も同様の対応を行っていましたが、それでも甚大な被害となりまいりました。

(平成30年8月28日撮影)

(平成30年8月28日撮影)

現在の復旧状況

研究林庁舎がある平井集落と下流にある市街地をつなぐ道は、3本のうち2本が陥没により通行不能になりましたが、9月下旬になってようやく陥没していた1本の仮復旧が完了し、平時とそう変わりのない交通事情へと戻ることができました。

その一方で、上流域にある研究林へのアクセスはいまだ大きく制限されたままです。国道371号線の少なくとも4か所が大きく崩壊しており、自動車で研究林へは近付くことができません。国道の復旧は現在ようやく着工したところで、2019年春頃までには研究林入口まで行われる見通しとなっていますが、研究林内については崩壊の規模が大きく、完全復旧がいつ頃になるのか、未定のままです。

研究林からのメッセージ

今年は台風に限らず悪天候が続き、研究林へ近付くことすらままならない日々が続きました。このため復旧作業はあまり進展していません。ただ、このような状況でも一部の学生実習や野外調査は、研究林スタッフがしっかりと安全管理を行ったうえで受け入れを続けています。研究林スタッフはポジティブな姿勢を持ち続けて前に進んでいることを広く知っていただけるととても嬉しく思います。

- FSC

- トピック

Newsletter #20-2 北方生物圏フィールド科学センターへの要望

2019年2月7日

北海道大学病院 松野 吉宏(センター外運営委員)

北方生物圏フィールド科学センターの外部運営委員を拝命してもうすぐ2年が経過します。平素の業務のうえで直接お世話になることもほとんどなく、貴センターについて知るところの乏しかった小生にとっては、新鮮でもあり、しかしどこか懐かしさや親しみも感じられる発見や気づきの2年間でありました。

貴センターは本学の「本学らしさ」をもっとも色濃く備えている部局のひとつと言えるのではないでしょうか。分野違いから来る無知を恐れず申し上げれば、森林圏、水圏、耕地圏の各ステーションにおいて維持管理されている、北海道なればこその教育・研究環境を生かし、本学らしい魅力ある情報発信や社会への提言、次世代への継承を着実に今後もお進めいただきたいと期待しております。そして国内外の研究者たちにも研究のフィールドとして広く活用されている実情を、学内はもちろん、市民や社会へも上手にアピールしていただきたいと思います。

貴センターの「本学らしさ」は市民にもわかりやすく、北大植物園をはじめ子供たちや一般市民にとってもっとも身近な「北海道大学」もまた貴センターではないでしょうか(その次は北海道大学病院かもしれません)。その立ち位置を生かし、大学が行う高度な学術研究や教育と、市民生活や次代を担う子供たちの憧れとの間をつなぐ役割を大切にしていただきたいと思います。小生自身、小学生のころ函館の実家近くにあった水産学部の、ある若手(だったのでしょう)研究者のもとに訪問させてもらう機会があり、実験ベンチサイドで「プランクトンのお話」から食物連鎖のいかなるものかを聞かせていただきながら、はじめて大学や研究者というものに触れて子供心に覚えた興奮や感激、そしてその場面は半世紀を経過した今でもフラッシュバックしてまいります。現在、貴センターにおかれてもさまざまなアウトリーチ活動が行われているようですが、これからも市民や子供たちに夢を与える開かれたセンターであっていただきたいと思います。

そうは申しても、フィールドの強みを生かした諸活動も現実には採算の取れるものばかりではないようですし、教職員の確保や施設の管理などを含め教育研究環境の維持自体にかかるご苦労も並大抵ではないことも知りました。すでに実績のある自治体はもちろんのこと、過去のある時期とは異なって、地域再生や環境保全などには国内外のさまざまな企業などの関心も増しているのではないかと感じます。今後はそうした社会的なうねりを機敏にキャッチして、研究や諸活動を広い枠組みで展開する機会も増やしていけるのかもしれない、と思うこともあります。

小生も、人並みにストレスフルな日々を過ごしてはときに北大植物園を散策し、深呼吸しながら空を見上げて癒される教職員の一人です。本学の北海道大学らしさが一層輝きを増すように、多少大げさに申せばその象徴と言ってもよいかもしれない貴センターの活動に今後も注目してまいりたいと思います。貴センターの益々のご発展を祈念しております。

- FSC

- トピック

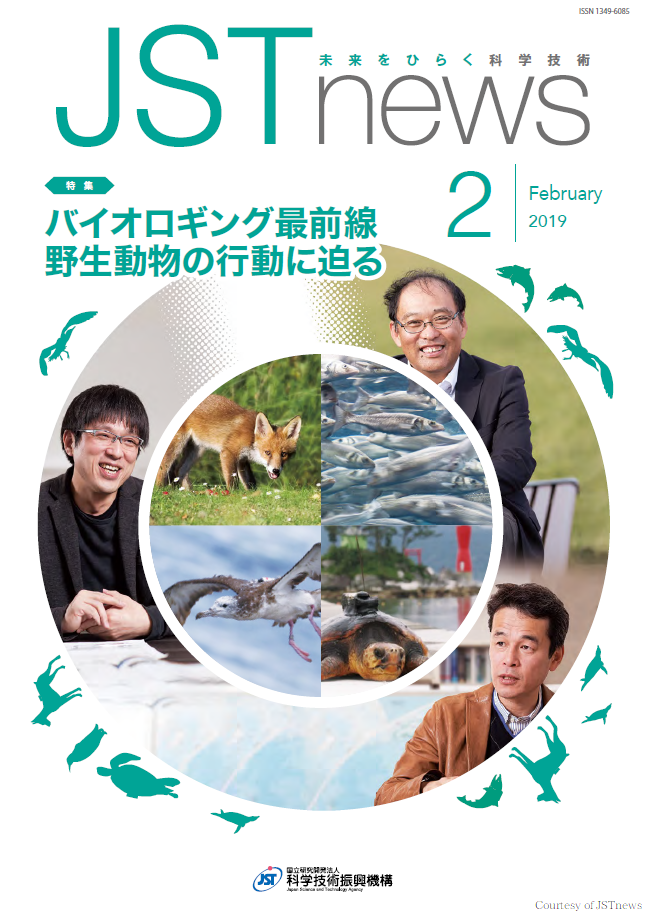

JST news 2019年2月号に「バイオロギング最前線 野生動物の行動に迫る」(監修 宮下和士教授)が掲載されました

2019年2月6日

国立研究開発法人科学技術振興機構(略称JST)の広報誌であるJST newsの2019年2月号の特集として、生態系変動解析分野の宮下和士教授が監修した「バイオロギング最前線 野生動物の行動に迫る」が掲載されました。

宮下和士教授はJSTの戦略的創造研究推進事業CRESTにおいて次世代型バイオロギング・システムを開発されており、その研究内容についても掲載されております。

JST news 2019年2月号は以下のリンク先よりご覧いただけます。

http://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber1902.html

宮下和士教授がCRESTで行っている研究概要については、以下のリンク先よりご覧ください。

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/project/33/33_16.html

- トピック

- 生態系変動解析分野

岸田准教授の研究成果が北海道文化放送で紹介されました

2019年1月15日

苫小牧研究林の岸田治准教授の研究成果が北海道文化放送(uhb)の番組「みんなのテレビ」で紹介されました。uhbでは以前より国内外来種としてのアズマヒキガエルについての放送をしていましたが、今回の岸田准教授の研究成果から北海道におけるアズマヒキガエルの与える影響の大きさに懸念を示す内容となっています。

- トピック

- 森林圏ステーション

- 苫小牧研究林

Weekday Campus Visitで生物生産研究農場に、佼成学園高等学校(東京)の生徒6名が見学に訪れました。

2018年12月12日

12月10・11日の両日おこなわれた、高大連携の取り組みのひとつのWeekday Campus Visit (WCV)は、NPO法人 NEWVERY WEEKDAY CAMPUS VISITのコーディネートにより、CoSTEP(科学技術コミュニケーション教育研究部門)が受け入れたプログラムです。このたびCoSTEPとの連携により当センターでもカリキュラムの一部として協力しました。

生徒たちは酪農生産研究施設の牛舎を訪れ、まず施設の歴史や研究内容を技術職員から受けました。また当施設は農学部以外にも、獣医学部や医学部、工学部などの研究・教育など多方面に利用されていて、当施設の意義についても理解を深めてくれたようでした。

獣医学部の実習や、搾乳作業にも立ち会うことが出来、特に機械化された搾乳作業を見学することで、先の北海道胆振東部地震による停電で起こった酪農業の被害についても知ってもらうことが出来ました。

最後に搾りたての牛乳の試飲をおこない、殺菌方法や飼料の違いによる味や香りの特徴についても体験してもらいました。

技術職員から牛舎の概要を聞く生徒たち

後方の獣医学部の実習を見学した後、技術職員から解説を受ける

搾乳の準備

「君たちも見学に来るかい?」と言いたげなウシ

低温殺菌により風味豊かで飼料のトウモロコシの香りすら感じられる牛乳

- トピック

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

HUSTEP(北海道大学短期留学プログラム)が研究棟でおこなわれています

2018年11月22日

11月16日にHUSTEP(北海道大学短期留学プログラム)のプログラムで、当センターと大学院農学研究院でおこなっているEnvironmental Science for Biological Resources(生物資源のための環境科学)の6回目の授業Global warming and forest carbon cycling (地球温暖化と森林炭素循環)がおこなわれました。

- トピック

- 森林圏ステーション

Newsletter #20-1 長寿の秘訣 ~地球上の最長寿生物「ナラタケ菌類」の三つの秘密~! (森林圏ステーション 南管理部 車 柱榮)

2018年11月14日

時代が変わっても健康と長寿は昔から、人類共通の願いである。日本は世界一の長寿国である。その理由について、食べ物と長寿の関係に詳しい日本食肉消費総合センターは、抗生物質の開発や医学の進歩の他に、食生活の質的転換、すなわち穀粒中心から動物性食品を併せて摂る食生活が進んだから、という。しかし、長寿には医薬や栄養源以外の理由はないのだろうか? 実は、私がこれまで研究してきたナラタケ菌類は現在、地球上で一番体が大きく最長寿の生物なのだ。森林において、10トン以上の体で1,500年も生きているナラタケ菌類が私たちに長寿の秘訣を三つ教えてくれた。

秘訣その一は“器用な生き方をすること”:北海道で「ボリボリ」と呼ばれているナラタケ菌類は、私の研究によって2新種と1新亜種を含む6種が生息していることが分かった。世界的には30種以上の多様な種がある。彼らの生活パターンは驚くことに、樹木を含む森林植物に対する病原菌でありながら、自ら倒木、落葉及び落枝などの木質分解能力を持っていることに加えて、他の植物や菌類との共生能力も併せ持つことである。まさに器用な生き方が出来ることなのである。

秘訣その二は“繋がりを作ること”:ナラタケ菌類は、緑の葉を持っていないことで独自生存が不可能なラン科植物のオニノヤガラやツチアケビとの共生生活を送っている。森林内では、ナラタケ菌類は寄生者や腐生者として土壌中に特異な兵器とも言える菌糸束を伸ばし、オニノヤガラの根茎やツチアケビの根と繫がるのである。彼らと栄養分や水のやり取りをして共に生きることが出来るのである。

共生するキノコもある。森の中の切り株や枯死木には正常なキノコの傘が出来ず団子状になってしまうタマウラベニタケを見かけることがある。それはナラタケ菌類の技である。タマウラベニタケはナラタケ菌類がいる場所でしか発見できない。ナラタケ菌類がまず木質を分解し、そこで生成された2次代謝物質がタマウラベニダケの生存には欠かせないようだ。タマウラベニタケは栄養分を求めて、ナラタケ菌類に侵害を受けながらも共存するのである。さらに、森林内には大きなウサギ耳状のものを作ることでオオミノミミブサタケと呼ばれるキノコがある。土の中に形成された菌核から生えたものである。菌核を調べてみると菌核内部がナラタケ菌類の菌糸束で侵されている。すなわちオオミノミミブサタケ菌はナラタケ菌類から侵害されることで危機感を感じ、キノコを作り胞子を飛ばすことで子孫を残せるのである。このようにナラタケ菌類の菌糸束は森林土壌中であらゆる生き物と繋がりを作る。ネットワーク作りが上手な生き方が第二の秘訣と言える。

秘訣その三は“ボランティア上手であること”:ナラタケ菌類の菌糸束の外側はエナメル質のような光沢質である。野鳥であるクロツグミやアカハラは森林内で巣を作り、雛を育てている。ナラタケ菌類の菌糸束は、地面の腐った倒木などから容易に、豊富に取れる。菌糸束は、保温性があり、またヒナの排泄物や雨水に対する撥水性が優れているので、雛と接している巣の内部材料として使われる。そこで使われた菌糸束は死ぬことでナラタケ菌類にとっては何のメリットもないように見える。しかしよく考えると、森の中にナラタケ菌類が生息していることで巣のための材料提供が出来、ツグミやアカハラが住みやすい環境になる。そこに棲息するアカハラは植物の果実を餌にすることで樹木の種子散布の働きがある。多様な森林が維持されることはナラタケ菌類の生存や広がりにとっても都合の良い環境になる。このことは「野鳥のためにあることが回りまわって自分のためになる」というボランティア精神あふれる生き方と言えるのではないだろうか?

さて、ナラタケ菌類の長寿の秘訣は私たちの長寿にどのように生かすことができるであろうか?ナラタケ菌類のような完全な“器用さ”は望まなくていいが、新しいことを目指す姿勢を持つこと。また、身の回りのすべてと社会的ネットワークを作り、時間がある限り奉仕の生活を送ることで自分を照らされ、生きる必要性を感じることである。すなわちナラタケ菌類の生き方こそが、身体的(フィジカル的)・メンタル的な長寿のための秘訣ではないだろうか?

- FSC

- トピック