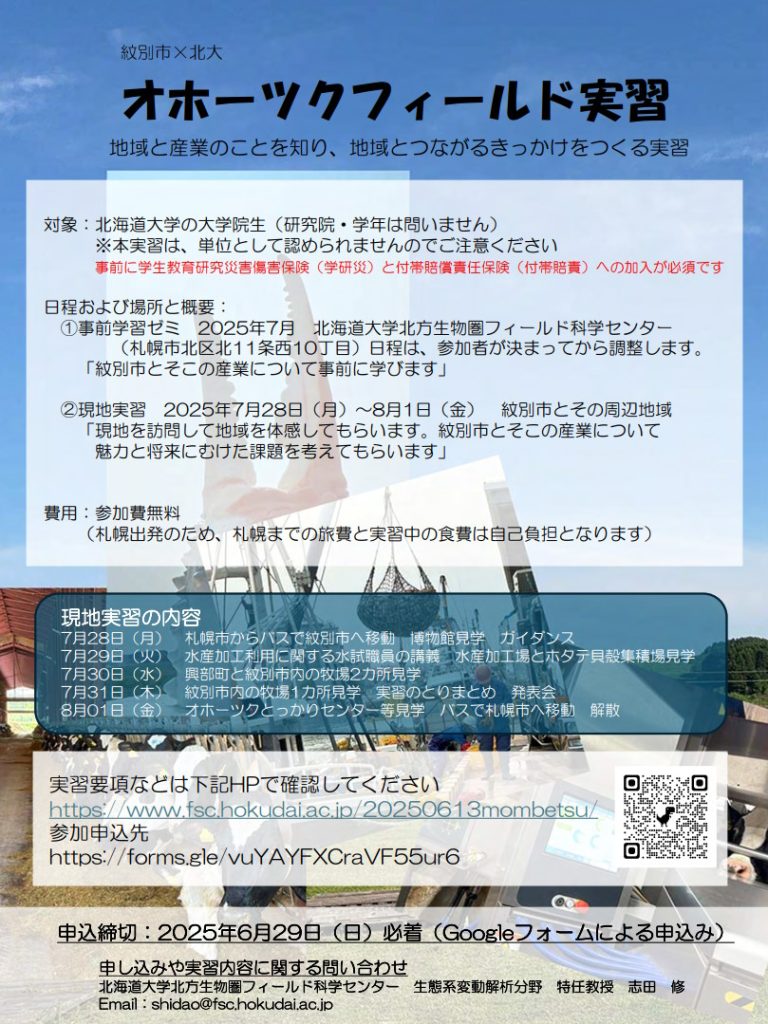

【参加大学院生募集・6/29締切】7/28~8/1開催!オホーツクフィールド実習~地域と産業のことを知り、地域とつながるきっかけをつくる実習~「北大FSC×紋別市」

2025年6月13日

北海道⼤学北⽅⽣物圏フィールド科学センターでは、紋別市と北海道⼤学の連携による地域の課題解決・活性化に向け、紋別市と共同で全学の⼤学院⽣を対象に、地域のことを知り、地域とつながるきっかけをつくるイベント:オホーツクフィールド実習を開催いたします。

真夏のオホーツクで、現地滞在を通じた地域の魅力や課題について考えてみませんか?

▼ より詳しい内容、参加申し込みの方法につきましては下記の募集要項(PDFファイル)をご覧のうえ、こちらのGoogleフォームからお申し込みください。

→ 北海道紋別市×北大 オホーツクフィールド実習 参加者募集フォーム

皆様のご参加をお待ちしております!

- FSC

- お知らせ

- 企画調整室

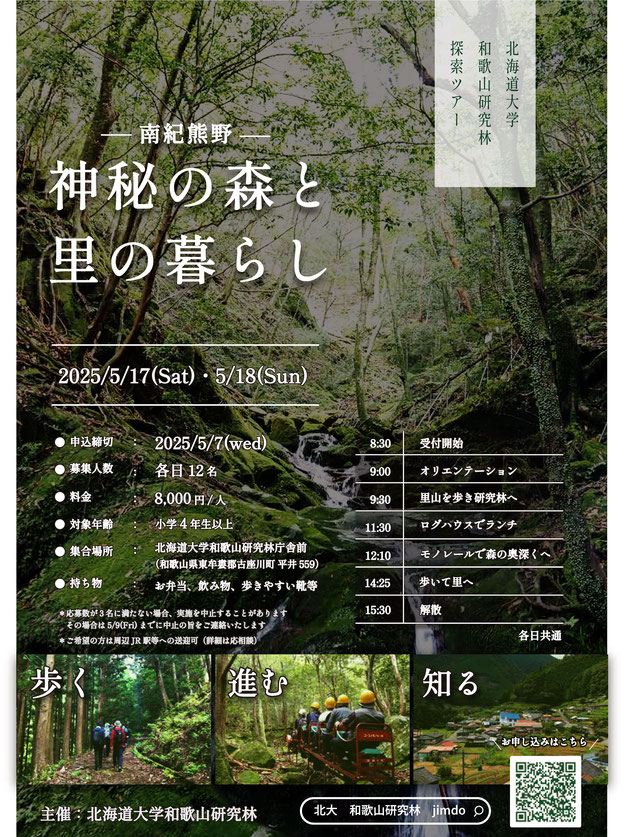

(締め切りました)【和歌山研究林】「北海道大学 和歌山研究林 創立100周年記念 探索ツアー」開催のお知らせ(応募〆切:2025年5月7日㈬)

2025年4月1日

※ご好評につき、各日とも定員に達しましたため、募集を終了いたしました。

多数のお申し込みをいただき、誠にありがとうございました。次回の機会にぜひご参加いただけますと幸いです。(2025年4月24日)

北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター和歌山研究林は2025年3月、創立から100周年を迎えます。

普段は、森林に関する研究のためや大学生を始めとした学生たちの教育のために利用されている当研究林。日頃の感謝を込めて、一般の方をご案内するガイドツアーを開催いたします。

[北海道大学 和歌山研究林 創立100周年記念]

南紀熊野 神秘の森と里の暮らし

~北海道大学 和歌山研究林 探索ツアー~

里山の美しい風景や暮らしの実情、紀南地域ならではの照葉樹の森を五感を使って体験し学べるツアーです。

和歌山県・古座川の源流にある人口約60人の小さな集落・平井にある研究林庁舎からスタート。里山での暮らしを辿りながら細道を歩いて研究林に向かいます。森の中で川のせせらぎを聞きながらひとやすみした後は、いよいよ、普段は研究に使用されるモノレールに乗って「大森山保存林」に入ります。そこは訪れる人々を虜にしてやまない、北大が百年に亘り見守り続けてきた手つかずの天然林。苔むした岩、清流の水音、鳥のさえずり、深い緑の木々が織りなすその森は、現実世界とは一線を画した空気をまとっています。

ご案内するのは、林業だけでなく、学生の教育や研究者のサポートに日々携わり、誰よりもこの森を知る北大研究林職員。今回、特別にみなさまをご案内します。

ツアーの詳細については、和歌山研究林Webサイトをご覧ください。

【イベント情報】「北海道大学 和歌山研究林 創立100周年記念 探索ツアー」開催のお知らせ(応募〆切:2025年5月7日㈬) – 北海道大学 和歌山研究林

日時:2025年 5月17日(土)・18日(日)

〈各日〉9:00~15:30(受付開始 8:30)

料金:8,000円/人

募集人数:各日12名 *1

対象:小学4年生以上

集合場所:北海道大学 和歌山研究林 庁舎

(〒649-4563 和歌山県東牟婁郡古座川町平井559)*2、*3

持ち物・服装:お弁当、飲み物、歩きやすい靴等

申込先:以下のGoogleフォームよりお申し込みください。

*1:応募数が3名に満たない場合、実施を中止することがあります。その場合は5月9日(金)までに中止の旨をご連絡します。

*2:ご希望の方は周辺JR駅等への送迎いたします。詳細は応相談。送迎希望はお申込フォームにご記載ください。

*3:現在、国道371号線 大原平橋から北に500m区間は土砂崩れ発生のため常時通行止めになっていますのでご注意ください。

フライヤーデザイン:北大デザインサークル+Dtips 関口敦仁 安田萌々花

【お問い合わせ先】

北海道大学 和歌山研究林

MAIL:wak-jim@fsc.hokudai.ac.jp TEL:0735-77-0321

- FSC

- お知らせ

- 和歌山研究林

- 森林圏ステーション

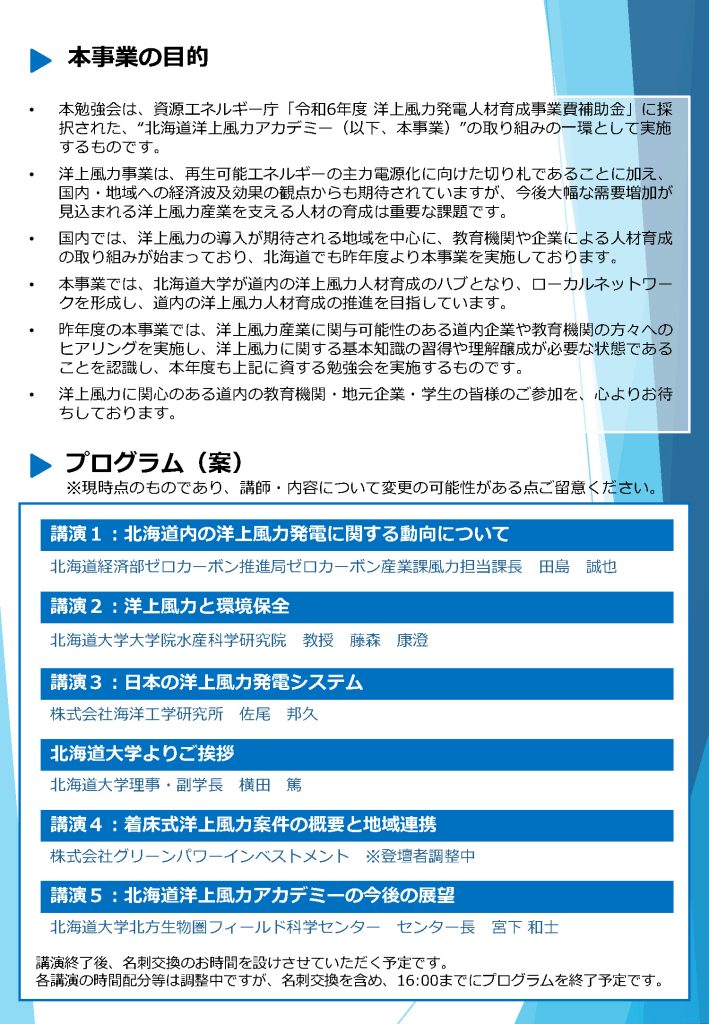

北海道洋上風力アカデミーの勉強会が行われます

2024年11月28日

北海道における洋上風力事業と人材育成の展開を見据えた勉強会

昨年事業の調査結果を踏まえ、洋上風力に関する入門編として、網羅的な内容を中心に講演致します。

日時 2024年12月12日(木)13:00 – 16:00 (受付開始12:30)

開催方法 現地・オンラインのハイブリッド開催

会場 北海道大学クラーク会館講堂(札幌市北区北8西8)

※アクセス・館内マップは以下を参照ください。https://www.hokudai.ac.jp/bureau/property/clarke/access/

主催 北海道洋上風力アカデミーコンソーシアム

(構成員は国立大学法人北海道大学、石狩洋上風力合同会社、丸紅洋上風力開発株式会社)

定員 現地参加:最大500人(オンライン参加は無制限)

参加費 無料

参加申込方法:以下のフォームより参加者情報の登録をお願いします。※当日参加可能

https://forms.office.com/r/zeBPBpdNAz

対象:北海道内の教育機関・地元企業等の皆様(学生、企業人等)を対象としております。

お問合せ先:北海道洋上風力アカデミーコンソーシアム ML-HOA@marubeni.com

- FSC

- お知らせ

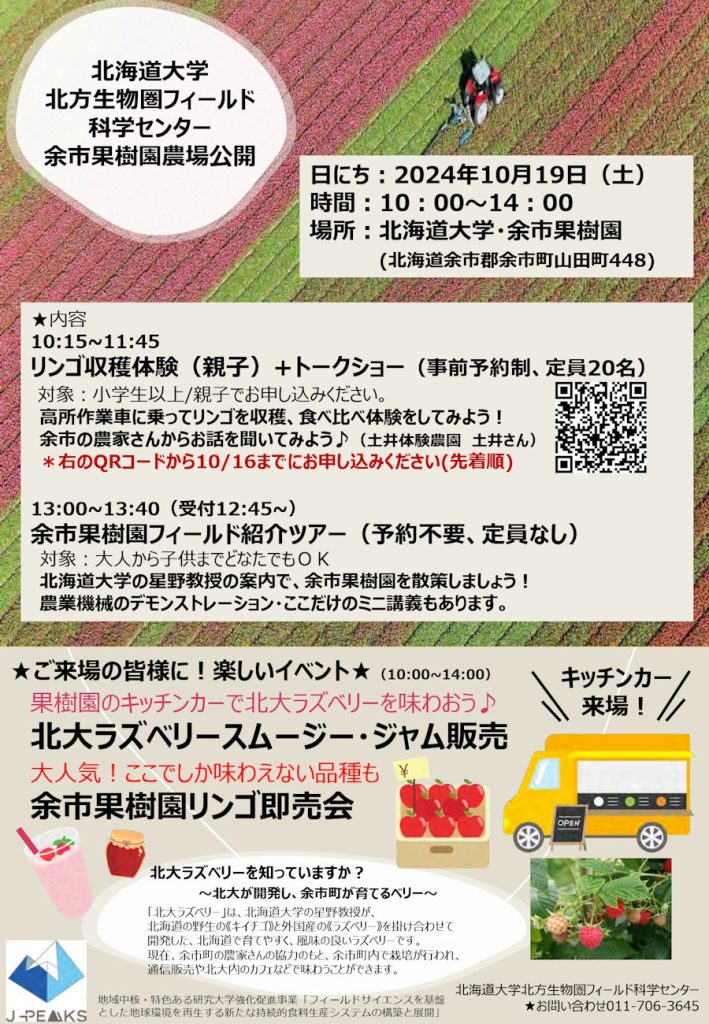

余市果樹園にて公開イベントが開催されます

2024年10月15日

10月19日(土) 、余市果樹園 にて公開イベントを開催致します。

本イベントでは リンゴの収穫体験(要予約) や フィールドツアー(予約不要)、販売会(予約不要) 等が実施されます。

お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

- FSC

- お知らせ

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

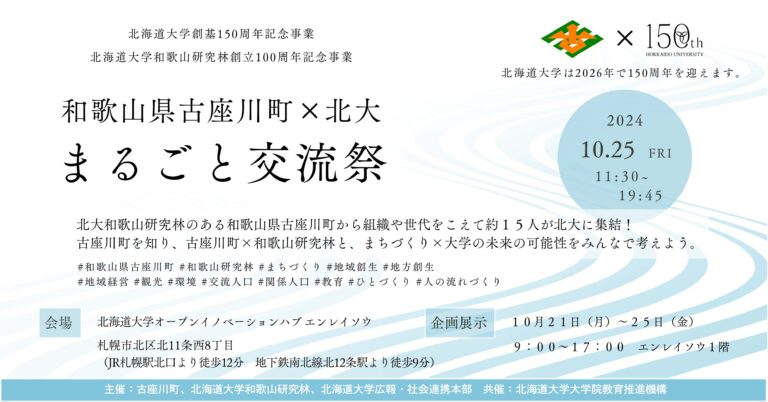

【10/25(金)】「和歌山県古座川町×北大まるごと交流祭!!」 開催について

2024年10月4日

10月25日(金)、本センター和歌山研究林が主催者として関わる形で

「和歌山県古座川町×北大まるごと交流祭」が開催されます。

本催しは本学の広報・社会連携本部の主催のもと、道内の自治体と北大全体での連携による地域の課題解決・活性化への取り組みに向けた催し「自治体×北大まるごと交流祭」の一環として開催されるものです。

また、和歌山研究林は今から99年前の1925年に和歌山県古座川町で創設されて以来、一貫して古座川町との深い関係性を維持してきており、2018年には2者間で包括連携協定を結んでいます。

予定されているプログラムのうち

(2) 古座川町&和歌山研究林交流会 ~もっと古座川町の魅力を見つけよう!~

(3) 地域経営×大学ゼミ ~古座川町×北大の可能性を掘り下げる!~につきましては参加のお申し込みが必要ですので、お手数ですが下記URLにて必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

https://forms.gle/FR23b3Xr375wXVQy6

- FSC

- お知らせ

- 森林圏ステーション

- 苫小牧研究林

【10/11(金)】「東胆振1市4町×北大まるごと交流祭!!」 開催について

2024年10月1日

10月11日(金)、本センター苫小牧研究林の共催で「東胆振1市4町×北大まるごと交流祭」が開催されます。

本件は本学の広報・社会連携本部の主催のもと、道内の自治体と北大全体での連携による地域の課題解決・活性化への取り組みに向けた催し「自治体×北大まるごと交流祭」の一環として開催されるものです。

予定されているプログラムのうち

(2) 東胆振&苫小牧研究林交流会 ~もっと東胆振の魅力を見つけよう!~

(3) 地域経営×大学ゼミ ~東胆振×北大の可能性を掘り下げる!~

につきましては参加のお申し込みが必要ですので、お手数ですが下記URL、または上のチラシ画像のQRコードより必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

https://forms.gle/riVrLXj4sEDaWzW9A

- FSC

- お知らせ

- 森林圏ステーション

- 苫小牧研究林

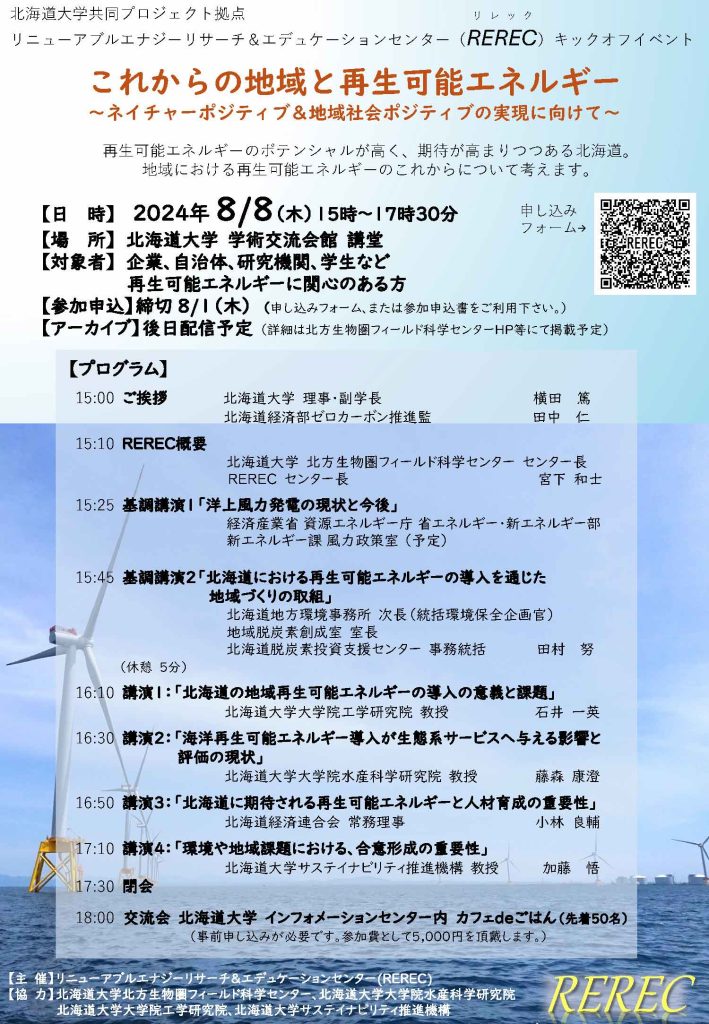

RERECキックオフイベントがおこなわれます

2024年7月24日

REREC(リニューアブルエナジーリサーチ&エデュケーションセンター)開設に伴いキックオフイベントがおこなわれます。参加希望者は下記アドレスからお申し込みください。

https://forms.gle/nxojnd2iP4KJKRR4A

REREC(リニューアブルエナジーリサーチ&エデュケーションセンター)ウェブサイト

- FSC

- お知らせ

河合正人准教授のどさんこと短角牛の記事を紹介します

2024年5月31日

一般社団法人北海道開発協会の広報誌「開発こうほう」のほっかいどう学で2回に渡りどさんこ(北海道和種馬)について書かれています(北海道情報誌 HO [ほ]は目次のみです)

2024 年 2 月号(通巻726号)北海道の馬~「どさんこ」の成り立ちとその特徴

2024 年 3 月号(通巻727号)北海道の馬〜「どさんこ」の保存と活用

北海道情報誌 HO [ほ] Vol.200 逸品探訪 北大短角牛(新ひだか)

- FSC

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

「北大の実り チョコ&クッキー(余市産りんご)」が2024年4月30日(火)より北海道大学内売店ほかで新発売。

2024年4月17日

株式会社もりもと様と生物生産研究農場 余市果樹園で作られるりんごを使用して、チョコとクッキーにりんごのコンフィチュールを合わせたスイーツ「北大の実り チョコ&クッキー(余市産りんご)」を産学協働の取組みとして共同開発しました。2024年4月30日(火)より北海道大学内売店やもりもと新千歳空港店等にて新発売しますので、お知らせいたします。

プレスリリース https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/240417_pr.pdf

余市果樹園紹介ビデオ

- FSC

- お知らせ

- プレスリリース

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

ニュースレター29号が完成しました。是非ご覧下さい。

2024年3月28日

動植物エッセイ【クマイザサ】

森林圏ステーション 中川研究林 福澤 加里部

研究エッセイ【ハイブリッド】

水圏ステーション 臼尻水産実験所 宗原 弘幸

フィールドエッセイ【基本調査の大切さ~一本の木から始まる高精度マッピング~】

森林圏ステーション 札幌研究林 中路 達郎

新任教員紹介

耕地圏ステーション 生物生産研究農場 中野 有紗

水圏ステーション 生態系変動解析分野 朱 妍卉

北方生物圏フィールド科学センターへの要望【自然の驚異と学びの瞬間:フィールドワークの魅力】

大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター 橋本 武志(センター外運営委員)

編集後記

ダウンロードはこちらから

- FSC

- お知らせ

ニュースレター28号が完成しました。是非ご覧下さい。

2023年12月19日

動植物エッセイ【カバークロップについて】

耕地圏ステーション 生物生産研究農場 平田 聡之

Photo Gallery

研究エッセイ

水圏ステーション 室蘭臨海実験所 長里 千香子

新任教員紹介

耕地圏ステーション 生物生産研究農場 後藤 貴文

水圏ステーション 生態系変動解析分野 南 憲吏

水圏ステーション 七飯淡水実験所 萩原 聖士

森林圏ステーション 天塩研究林 大平 充

森林圏ステーション 苫小牧研究林 倉田 正観

フィールドエッセイ【家の前がフィールドに ~森林積雪のなかに住む微生物~】

森林圏ステーション 苫小牧研究林 植竹 淳

北方生物圏フィールド科学センターへの要望【檜山研究林について】

大学院農学研究院 玉井 裕(センター外運営委員)

編集後記

ダウンロードはこちらから

- FSC

- お知らせ

宮下センター長が再生可能エネルギーについてテレビ番組のインタビューを受けました

2023年10月27日

10月28日(土)STV(札幌テレビ放送株式会社)で、あさ9時25分から北海道庁提供のテレビ広報法番組「知るほど!なるほど!北海道」の第3回テーマ「北海道だからやる!できる! ゼロカーボン北海道」 において再生可能エネルギーの洋上風力について宮下センター長のコメントが放送されます。

番組ホームページhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/koho/bansen/156563.html

- FSC

- お知らせ

- 企画調整室

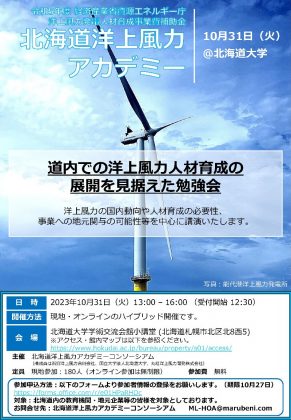

北海道洋上風力アカデミーの勉強会が開かれます

10月31日(火)に北海道大学学術交流会館小講堂において、北海道洋上風力アカデミーコンソーシアムによる「道内での洋上風力人材育成の展開を見据えた勉強会」が開かれます。

本学は参加補助事業者として参画しており、当センター長宮下和士も講演いたします。

日時 2023年10 月31 日(火)13:00 16:00 (受付開始 12:30 30)

会場 北海道大学学術交流会館小講堂 北海道札幌市北区北8 西5)

※アクセス・館内マップは以下を参照ください。

https://www.hokudai.ac.jp/bureau/property/s01/access/

定員現地参加:180 人(オンライン参加は無制限)

参加費無料

参加申込方法:以下のフォームより参加者情報の登録をお願いします。(期限10 月27 日)

https://forms.office.com/r/e01HPaRHDc

対象:北海道内の教育機関・地元企業等の皆様を対象としております。

お問合せ先:北海道洋上風力アカデミーコンソーシアムML HOA@marubeni.com

- FSC

- お知らせ

- 企画調整室

環境にやさしく、持続可能な農業を目指して

2023年9月22日

生物生産研究農場を利用して研究している、大学院 農学院の浪江日和さんの水田農法についての研究がケーブルテレビのJ:COMチャンネル「LIVEニュース~札幌~」で紹介されます。

■放送時間

9月23日(土)

生放送:12:30~

再放送:16:00~/20:30~/22:00~

後日 地域情報アプリ「ど・ろーかる」・ YouTubeでも配信される予定です。

- FSC

- お知らせ

- 企画調整室

- 生物生産研究農場

ニュースレター27号が完成しました。是非ご覧下さい。

2023年3月28日

研究エッセイ

水圏ステーション 室蘭臨海実験所 市原 健介

動植物エッセイ【国内希少種カラフトグワイ】

耕地圏ステーション 植物園 中村 剛

フィールドエッセイ【世界最大のネットワーク型フィールド進化研究―都市化に対する植物の適応進化―】

森林圏ステーション 南管理部 内海 俊介

北方生物圏フィールド科学センターへの要望【長期生態学研究にセンターは不可欠】

大学院地球環境科学研究院 露崎 史朗(センター外運営委員)

編集後記

ダウンロードはこちらから

- FSC

- お知らせ

当センターと北海道イオンの取り組みがテレビ番組「イチモニ!」で紹介されます

2023年3月23日

放送は、北海道テレビ(HTB) で、3月25日(土)6:30からと9:30からの「イチモニ!」の中で紹介されます。

当センターのフィールドが、リカレント教育や地域貢献などに積極的に活用される、スタートアップとなる内容です。

- FSC

- お知らせ

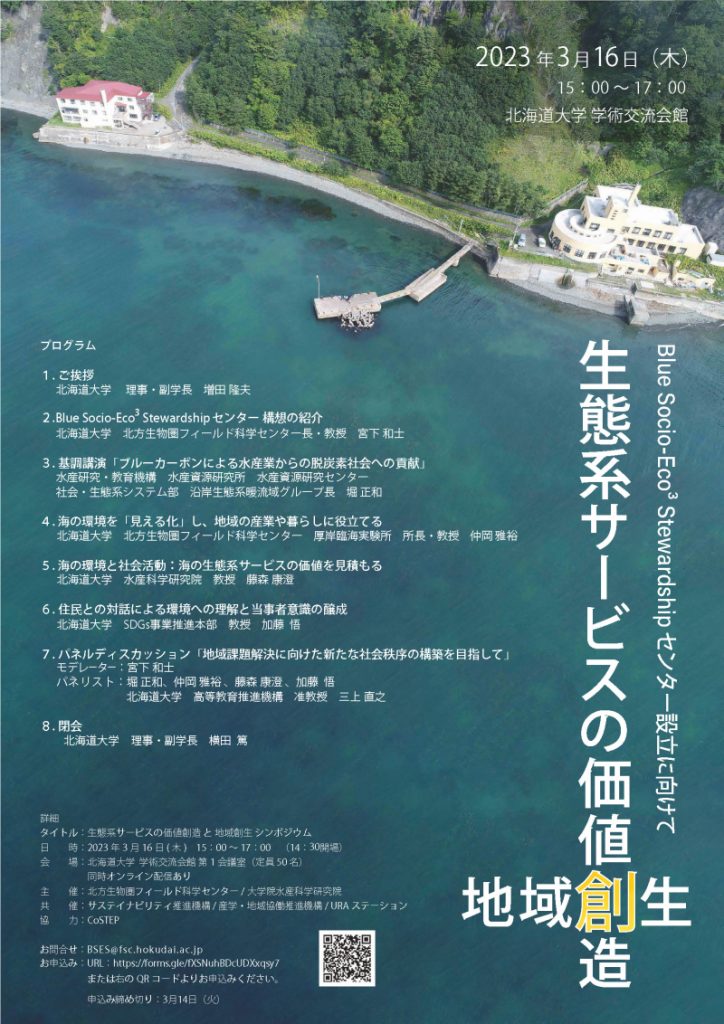

生態系サービスの価値創造と地域創生 シンポジウム

2023年2月2日

Blue Socio-Eco3 Stewardship センター設立に向けてのシンポジウムがおこなわれます。

当センターでは沿岸地域に着目し、「環境・経済・生態系(Eco3)」に配慮した持続的社会(Socio)の実現に取り組む組織を目指しています。ここでは、市民会議等による合意形成を取り入れた持続可能な地域づくり、多様な生態系を科学の力で「見える化」し、その「価値」を地域と共有する自ら価値を創造できる地域人材(LRA)を育成し、地域社会の自立化を図ることを実践し、社会実装を目指します。

日 時:2023 年3 月16 日( 木) 15:00 ~ 17:00

会 場:北海道大学 学術交流会館 第1 会議室(定員50 名)

同時オンライン配信あり

主 催:北方生物圏フィールド科学センター/ 大学院水産科学研究院

共 催:サステイナビリティ推進機構 / 産学・地域協働推進機構 / URA ステーション

お問合せ:BSES@fsc.hokudai.ac.jp

お申込み:URL(https://forms.gle/fXSNuhBDcUDXxqsy7)

- FSC

- お知らせ

宮下センター長のインタビュー記事が日経電子版に掲載されました

2022年10月21日

10月21日付けの日本経済新聞電子版に、センター長の宮下和士センター長のインタビューが掲載されました。

記事全文は有料会員のみになります。

- FSC

- お知らせ

2022年度10月期 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター研究生募集要項

2022年7月4日

2022年度10月期入学の研究生の入学願書、研究継続願書の受け付けについて募集要項を掲載いたします。

出願期間 2022年9月1日(木)~2022年9月9日(金)※郵送の場合も必着

お問い合せ 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当

〒060-0811 札幌市北区北11条西10丁目

E-mail:kyoryoku@fsc.hokudai.ac.jp

電話:011(706)2572

- FSC

- お知らせ

ニュースレター26号が完成しました。是非ご覧下さい。

2022年1月31日

研究エッセイ

森林圏ステーション 苫小牧研究林 岸田 治

動植物エッセイ【サルナシ】

耕地圏ステーション 生物生産研究農場 星野 洋一郎

フィールドエッセイ【木材の色はどのようにして決まるのか?- 産官学連携の取り組み】

森林圏ステーション 天塩研究林 小林 真

北方生物圏フィールド科学センターへの要望

大学院水産科学研究院 研究院長 木村 暢夫(センター外運営委員)

編集後記

ダウンロードはこちらから

- FSC

- お知らせ

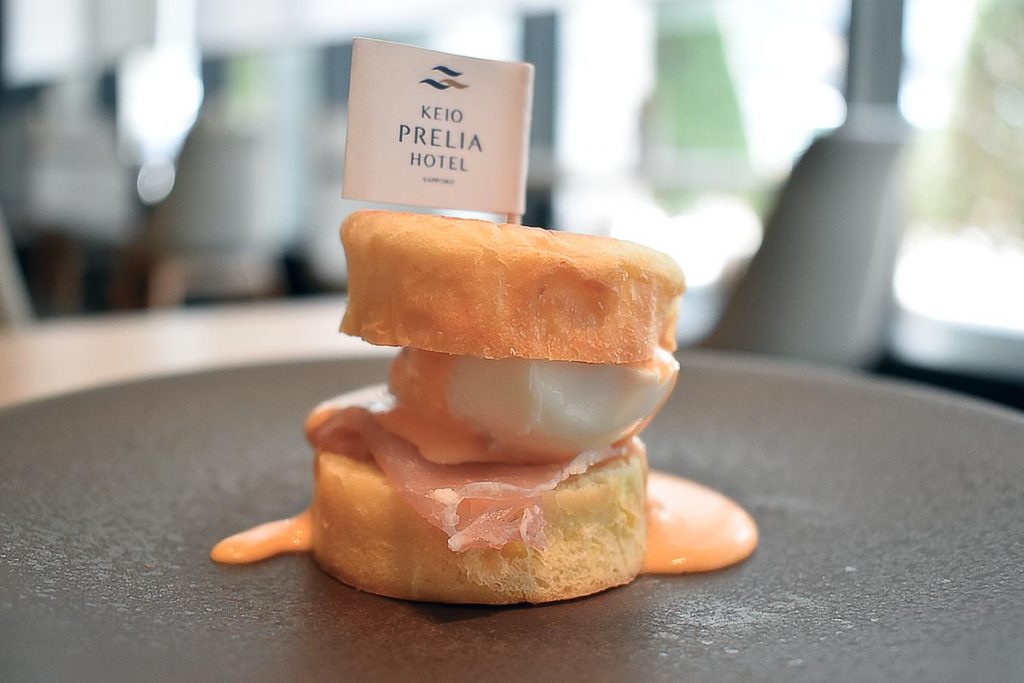

生物生産研究農場産の鶏卵をホテルの朝食メニューに提供

2023年4月10日

生物生産研究農場(農場)で生産された鶏卵が、4月1日より期間限定で京王プレリアホテル札幌の朝食メニューとして提供されています。

これは北海道大学の卒業・入学を記念し、農場で生産する鶏卵を「北海道大学卒業卵」と称し、創作されたメニュー3品を朝食ブッフェにて1品ずつ日替わりで提供するものです。

メニューは、オードブルが「北海道大学卒業卵のエッグベネディクト プレリアスタイル」、メインは「北海道大学卒業卵のロワイヤル ブイヤベース仕立て」、デザートは「北海道大学卒業卵の生フレンチトースト」です。

この取り組みは2021年6月から農場の「北大牛乳」を用いた朝食定番スイーツや、2022年7月に静内研究牧場の「北大短角牛」を用いた限定メニュー、2022年11月に農場や余市果樹園の野菜や果物などの「北大食材」を組み合わせた限定メニューなどのシリーズの一環で、京王プレリアホテル札幌を通じて本学のフィールドで生産された食材の情報発信を継続的に行っています。

今後も北方生物圏フィールド科学センターでは、フィールドで産出される資源を高付加価値で有効活用に取り組んでいきます。

「北海道大学卒業卵のエッグベネディクト プレリアスタイル」

半熟にボイルした北海道大学卒業卵を、手作りプレリアマフィン(同卵・北大牛乳・道産トウモロコシ使用)に挟み、道産生ハムを合わせ、石狩の宮北農園産トマトを加えた特製オランデーズソースをかけた一品

「北海道大学卒業卵のロワイヤル ブイヤベース仕立て」

北海道大学卒業卵を使用したロワイヤル(洋風茶碗蒸し)と、道産ホタテ(噴火湾)と黒ガレイ(厚岸産)にビスクを加えたブイヤベースを合わせ、石狩ニンニクで香りづけした濃厚な北大牛乳で作った泡のソースをかけた一品

「北海道大学卒業卵の生フレンチトースト」

北海道大学卒業卵を使用したスフレシフォンで生触感を生かしたフレンチトーストを、同卵や北大牛乳、生クリーム、グラニュー糖を使ったアパレイユ(卵液)に12時間漬け込み、北大ミルクアイスクリームをのせ、上から塩キャラメルソースをかけることで濃厚な味わいとフワフワの触感を楽しめる一品。なおスフレシフォンはメレンゲをたっぷり混ぜ込んでスフレとシフォンの中間の食感で、このフレンチトースト専用に焼き上げました。

プレスリリース https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/230316_pr3.pdf

- FSC

- トピック

Newsletter #26-4 北方生物圏フィールド科学センターへの要望

2021年12月20日

大学院水産科学研究院 研究院長 木村暢夫(センター外運営委員)

北方生物圏フィールド科学センター(以下、「FSC」)のセンター外運営委員を務めて今年で8 年目となります。私の専門は水産工学(当初は漁船運用学)で、学生時代を含め40年以上水産学部で過ごしてきました。2001年、大学院重点化に伴い水産学部附属の3施設が学内共同教育研究施設に転換される以前、私は学生、教員時代を通し、学科の実習や自身のフィールド実験等でよく臼尻水産実験所を使わせていただきました。同じく、他学科の学生、教員は七飯養魚実習施設や洞爺臨湖実験所での実習や実験でお世話になっていました。思い返せば、学生と教員が一緒に寝泊まりし、飲み交わしながら夜遅くまで議論を行った実習が一番記憶に残っています。たまに同窓と話す時も、よくフィールド実習の話で盛り上がります。学部改組等で、こういった実習はなくなりましたが、水産学部・水産科学院の教育・研究を行う上でFSCとの協力関係は不可欠です。現在、水圏ステーションの多くの教員には、水産学部の兼担等で学部教育に参画していただき、学科の担任や学生の卒業研究の指導を行っていただいています。また、水産科学研究院から、数名の教員が流動教員としてFSCに参画しています。

北海道大学は、創基150年に向け「世界の課題解決に貢献する北海道大学へ」と題した近未来戦略を掲げ、SDGs(持続可能な開発目標)に取り組む姿勢として、Think Globally, Act Locallyという行動規範を唱えています。SDGsの14番目の目標では「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する」と謳われおり、水産学部・水産科学院が教育・研究において掲げる「持続可能性水産科学」はこの開発目標に合致するものです。FSCは、理念に「持続的な生物生産」を掲げており、水圏というフィールドで目指すべきベクトルは同じです。定員削減等で教員数が減少する中、教育の国際化、地域問題への対応、さらに研究のクオリティーアップと様々な改革が求められており、今まで以上に連携を推進していく必要があると思われます。

水産学部にとって水産・海洋というフィールド教育・研究を行う上で、附属練習船は不可欠です。現在3代目となる小型の練習船うしお丸の建造中で、来年就航を予定しています。2014年竣工した練習船おしょろ丸と合わせ、沿岸域から遠洋域までの海洋環境や水産資源の調査研究体制が整うことになります。地球温暖化等で、水圏に関する調査研究の重要性が高まる中、練習船を活用し協力してSDGsの実現に貢献して行きたいと思います。

- FSC

- トピック

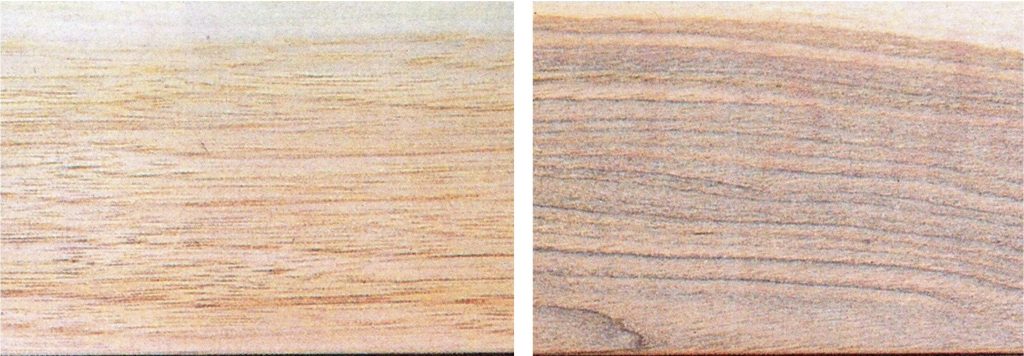

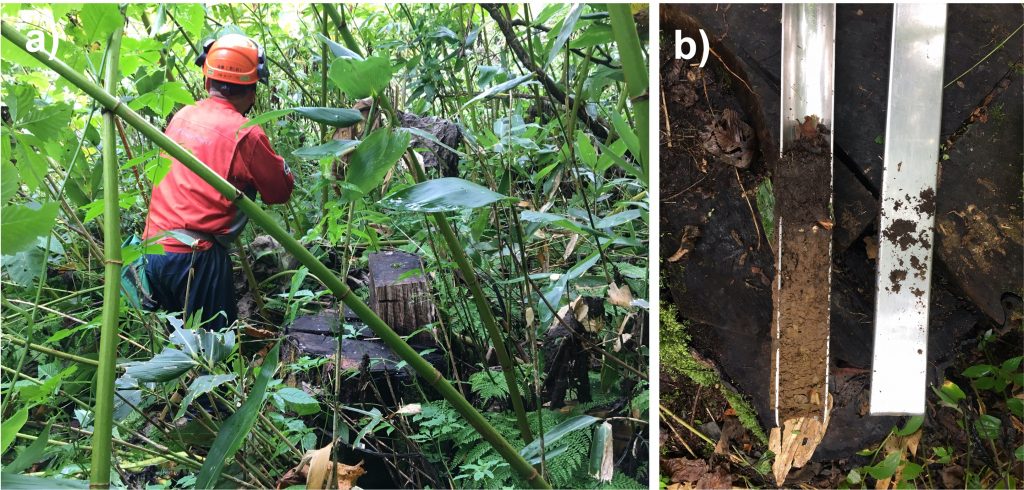

Newsletter #26-3 木材の色はどのようにして決まるのか?-産官学連携の取り組み

天塩研究林 小林 真

皆さんも、木材でできた製品をお持ちだと思います。もしかしたら、読者の中には樹種や国産の木材にこだわって自宅を建てたという、羨ましい方もいらっしゃるかもしれません。では皆さんは、なぜ他の材料ではなく、木材でできた物を選ばれたのでしょうか。木材は加工性に優れた材料です。しかし、しばしば1ユーザーである私たちは、加工のしやすさよりも、単純に「見た目がきれいだから」という理由で木製品を選ぶことがほとんどだと思います。では、その“見た目”は、どのような要因で決まっているのでしょうか?私たちの研究グループは、木材の“見た目”を大きく左右する“色”の謎に迫るべく研究をはじめました。

ことの始まりは、東川町で制作活動をされている1人の家具作家さんの一言― 「同じ中川町産のオニグルミでも、伐採する年によって黒みが強いものが混ざる」。木材の色の違い…ホームセンターでも、パイン材、タモ材などが売っていて、樹種が違えば木材の色も違うことは容易に想像できます。しかし、同じ樹種でも、その木材の色がかなり違うことがあるのです。そして注目すべきは、色の違いで、同じ樹種でも木材として値段が大きく異なることです。良質な広葉樹材が取引される銘木市における“ある月”の取引では、同じウダイカンバという樹種の木材でも、心材の色が薄いピンクだった場合には1㎥あたりで48,000円で落札されたのに対し、赤かった場合には、89,000円という値段がつきました。色によって2倍以上の値段がつく木材の色を制御している要因が明らかになれば…。一攫千金の匂いがしてきました。

文献調査を始めてみると、国内において高価格で取引されることが多い広葉樹を対象に、”一つの町”という狭い範囲で木材の色がどのような要因で変化するのかは、明らかにされていませんでした。前出の家具作家さん曰く「同じ樹種でも木材の色が大きく異なってしまうのは、制作活動を行う上で悩みの種」なのだとか。展示会などで「色味が気に入ったので、このテーブルをください」とオーダーがあったとします。しかし、別の板を使ってテーブルを作ると、同じオニグルミ製でもその色合いが展示会で見たものと色味が大きく異なってしまう可能性があるのです。少なくとも、どのような場所の樹木を伐採すればどのような色の木材が取れるのかさえ分かれば、生産する作品の色を調整する一助になります。そこで私たちは、当センターと包括連携協定を結んでいる中川町役場、中川町内にある林業会社、森林総合研究所や東京農工大の研究者、そして前出の家具作家という多様なメンバーからなる“産官学の連携チーム”で調査をはじめました。

北海道では樹木の成長は土壌中の養分量で規定されているので、オニグルミの木材の色にも土壌養分が関係しているのではないかと予想を立てて研究を進めました。様々な土壌条件の状態を調べた結果、植物が土壌から吸収可能なマグネシウムの量によって、オニグルミの木材(心材部分)の色が決まっていることがわかりました。土壌中のマグネシウムの量が多い場所に生えているオニグルミの木材は、黄緑色っぽい木材になることがわかったのです。植物が利用可能な土壌中のマグネシウムの量によって、木材の色味を決める心材物質(フェノール性の物質)の量や発色程度が変わり、木材の色の違いへつながっていると考えられます。地域産業の現場の方の疑問をきっかけに、実学的はもちろんのこと、基礎科学的にも意義のある課題について産官学連携でとりくむスタイルは、SDGsで掲げられた、産業基盤の形成や、森の恵みに代表されるような陸の豊かさを保全する上で大事なフレームワークであると考えます。

鬱蒼とした藪の中、切り株までの道無き道の案内をしてくれるのは、地元の林業会社のレジェンド(a)。

そして苦労して得られた土壌サンプル(b)。

- FSC

- トピック

- 天塩研究林

- 森林圏ステーション

Newsletter #26-2 サルナシ

生物生産研究農場 星野 洋一郎

『キウイフルーツをいつ最初に食べたかで年代が分かる』(ただし昭和に限る)という自説を唱えています。私がキウイフルーツをはじめて食べたのは小学生の頃です。梨や林檎、杏など、庭になる果物に夢中になっていた時に、どこからかいただいたキウイフルーツの放つ南国風の(当時はそう感じた)爽やかで芳醇な香りに魅了されました。5人きょうだいへの配分を考慮し、母の巧みな包丁捌きで得た果実切片(輪切り)のひとかけらの割当を大事に食べながら、いつか思う存分キウイフルーツを食べてみたいとの思いを募らせていました。そんな気持ちを知ってか、あるいは偶然か、父が貴重な苗を入手し、庭のブドウ棚の一員に加えてくれました。群馬の寒村にはいくらでもスペースはあったのです。ほどなくして、たわわに実った果実を丁寧に包丁で半分に切り、スプーンで飽きるまで堪能しました。

キウイフルーツの学名 Actinidia deliciosa を知ったのは大学の研究室に入ってからで、その美味しさが学名になっていることから、自分の舌の確かさに大いに満足しました。この近縁種は日本にも自生しており、DREAMS COME TRUEの「晴れたらいいね」の一節に登場する“コクワ”で知ることになります。このコクワとはサルナシのことで、きっと、ドリカムの故郷、北海道に来たら、たくさんサルナシがあるに違いないと信じたのでした。

この信心が通じたのか、北海道に来てからたくさんのサルナシと出合うことができました。どのような多様性があるのか、研究林にお世話になり、その多様性を調査してきました(Asakura and Hoshino, 2010)。サルナシは、現在、ベビーキウイ、あるいはキウイベリーとして世界的なブームになっています。キウイフルーツより味が濃く、皮に毛がないので食べやすい、大きさも小ぶりでちょうどよく、魅力的な性質を備えています。味も多様で、北海道の遺伝資源は育種素材としても興味が持たれています。この秋、学生が静内でサルナシを食べさせてもらったらしく、『マスカットの味がした!』と喜んで報告して、私を悔しがらせました。美味しいサルナシを見つけたら、ぜひご一報ください。

- FSC

- トピック

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

Newsletter #26-1 研究エッセイ

苫小牧研究林 岸田 治

自分たちのフィールドでしかできないようなことをしたい。フィールド施設に所属する人なら誰しもが考えることであろう。現在、苫小牧研究林で私が行っている河川性サケ科魚類の個体追跡モニタリングは、まさにこの思いを現実にしたプロジェクトである。このプロジェクトは、サケ科魚類の生態研究で顕著な業績をあげてきた森田健太郎さん、コロラド州立大学の菅野陽一郎さん、私が指導する大学院生の二村凌さん、そして苫小牧研究林の技術職員・森林技能職員(以降、技術スタッフ)の皆さんとともに立ち上げた。研究林内を流れる幌内川の約5kmの流程で、数千尾のサケ科魚類を個体識別し、生活史と行動を徹底的に調べるという大胆な試みである。

魚の個体識別は、PITタグ(passive integrated transponder tag)とよばれるICチップを体内に埋め込むことで行う。PITタグは優れもので、専用のアンテナがあれば30cmほど離れたところから感知できる。アンテナのタイプは複数あり、目的に応じて使い分ける。例えば、魚がどこにいるかを調べる際には、持ち運び型のアンテナを使う。爆弾探知機のごとくアンテナを振りながら川を歩きまわると、PITタグの持ち主のいる場所を特定できる(写真1)。魚の移動を調べるには、河川を横断するように設置した固定式のアンテナで使う(写真2)。このアンテナは、JRや地下鉄の改札機が乗客のICカードを探知するのと同じ仕組みで働く。PITタグを装着した魚個体がアンテナを通過するとIDと時間が端末に記録されるため、魚の移動を年中昼夜を問わず調べられる。

このプロジェクトは、仮説や予測がないなかでスタートした。どんな成果が得られるのか明確な見通しがないにもかかわらず、開始する決断に至ったのは、苫小牧研究林の技術スタッフがいたからだった。探索研究の成功の鍵は努力量にある。たくさんの魚を丁寧に調べ、質の高いデータを大量に得ることができたら、必ずや発見があるだろう。北大研究林の技術スタッフは、馬力があり、作業が丁寧なのだ。作業効率を上げるための工夫も忘れない。彼らがサポートを約束してくれたからこそスタートできた。

毎年、春と秋には5,320mの調査流程全体での採捕調査を行う。この大規模な採捕調査は「魚祭」と呼ばれ、苫小牧研究林の目玉イベントとなっている。まず、10mごとに区分けされた流程で、採捕者が電気ショッカーを使って魚を捕獲する。捕獲した魚はバケツに入れ、近くの林道に停めてあるトラックの荷台まで運ぶ。トラックの荷台には、常時6~7名の作業者が待ち構え、魚の麻酔、PITタグの確認や装着、体長・体重測定、写真撮影、遺伝サンプルの採取などの作業を分担する(写真3)。一連の作業が終わると、魚を麻酔から覚醒させ、もといた場所に放流する。採捕調査は始業時刻と同時にはじめ、終業時刻ぎりぎりまで行う。それでも1日で0.8~1.2kmの区間の調査が限界なため、5kmを超える全区間の調査を終えるには、5日以上かかる。作業がスムーズに進むように、人員配置から小道具まで細部に渡り工夫が施されている。洗練された調査体制と使いやすい道具類のおかげでミスはめったに起こらないし、起こったとしてもすぐに発見できるため、痛手にはならない。決して楽な調査ではないが、和気あいあいと作業ができるうえ、大量のデータを取っているという実感もあり、充実している。魚祭は一連の作業が体系化されていることから、生物調査法を学ぶ良い機会にもなる。今年度からは、魚祭を対象とした教育プログラムを開催し(教育拠点事業フィールドトレーニング「大規模魚類調査」)、学内外の大学生・大学院生を受け入れ、生物調査の基本と創意工夫を学んでもらっている。魚祭の他に、毎月一回、持ち運び式のアンテナで魚の居場所を特定する調査も行っている。大学院生と技術スタッフが2日かけて全区間を歩き調査する。魚の移動をモニタリングするための固定式アンテナは上流から下流にかけて計6箇所設置してある。下流のアンテナでは、川と海を行き来する個体を調べることができる。例えば、一部の個体が海に降るサクラマスでは、どの個体がいつ海に向かったのか、そして、1年後どの個体が海から無事帰ることができたのかも調べられる。固定式アンテナは、年中、昼夜を問わず稼働するが電力供給のためのバッテリーの交換作業とアンテナのメンテナンスが欠かせない。これも技術スタッフが毎週行ってくれる。以上、苫小牧研究林で私が実施している一大プロジェクトを紹介させてもらった。プロジェクト開始から3年、いよいよ皆の努力が実り、成果があがりはじめている。ここでは解説する余裕はないが、論文やプレスリリースを通して発信するので、今後にご期待いただきたい。

- FSC

- トピック

- 森林圏ステーション

- 苫小牧研究林

Newsletter #25-6 天塩研究林を訪ねて

2021年7月14日

大学院農学研究院 西邑 隆徳(センター外運営委員)

観測タワーのトップまで登ってきた.目の前で風速計のカップが勢いよく回っている.雪に被われた丘にブラシを逆さに刺したような樹々が眼下に見える.数百メートル先の丘はグラデーションとなって雪空に溶け込んでいる.

北海道大学の広大で多様な研究林に関心を持たれている竹中工務店の皆さんを天塩研究林に案内するというので,佐藤センター長にお願いして私も一緒に連れて行ってもらった.学生の時に訪ねて以来,40年ぶりである.

3月末,少し春らしくなってきた札幌を後に,特急宗谷で名寄を目指した.旭川を過ぎると,まだ冬と言わんばかりに雪が降ってきた.名寄駅に着くと,研究林の方々が迎えに来てくださっていた.マイクロバスに乗車し,佐藤先生から研究林の説明を聞きながら,天塩研究林に向かった.途中,昼食に立ち寄った天塩川温泉保養センターで食べた真っ黒な音威子府蕎麦はたいそう美味かった.

天塩研究林に到着すると直ぐに合羽を着込み,バスで人工林伐採現場に移動.最近導入されたという高性能林業機械による伐採作業を見せていただいた(写真1).フェラーバンチャでの立木伐採,プロセッサによる枝払い・即尺・玉切り,フォワーダでの集材.お見事.想像以上の迫力,スピードに驚いた.チェーンソーでの作業とは比べものにならない.森林の香りが,湿った雪の中を漂って来る.やはり現場は好きだ.

写真1;高性能林業機械の説明を受ける訪問者(竹中工務店の皆さん他)

私の専門は畜産で,FSCの農場や牧場を教育研究で利用させていただいている.30年ほど前に,前職(道立畜産試験場)から大学に助手として戻って来たところ,食肉製品の製造実習を受け持つことになった.当時,肉製品・乳製品の実習施設は,北18条の獣医学部の北側にあり,技術職員が4名いた.学生の頃からお世話になっていた年長の技術職員にとっては,新米助手の私はヒヨッコ同然.それまで実習を担当されていた森田潤一郎先生からは,「これからはお前がやれ」と一言.学生時代に受講した肉製品製造実習ではハムやソーセージを試食することだけが楽しみで,ハム作りの工程など全く頭に入っていない私にとっては,初年度の実習は冷や汗だらけだった.技術職員のご協力のおかげで,そんな私でもなんとか,その後10年間,後輩教員にバトンタッチするまで,実習を続けてこられた.学生たちは,親豚の分娩に立ち会い,生まれてきた子豚を哺育・育成し,農場の畑で採取したトウモロコシ等を用いて調製した配合飼料を給与して肥育し,その豚をと畜・解体して肉や内臓,皮,血液等を材料に食肉製品を製造する.動物生体内での筋形成・肥大機構および筋タンパク質の性質を利用した食肉加工原理を講義で学びながら,座学と並行して行う実習では豚の成長および豚肉の加工技術を五感で体得する.日本国内では北大でしかできない食肉製品製造実習に誇りを持って,技術職員とともに関わることができた日々は,私の大学教育経験の中で最も貴重なものの一つとなっている.

伐採現場を後に,森林の炭素吸収量を長期測定している観測タワーを見に行った.バスで林道入口まで移動し,そこからは雪上車とスノーモービルに分乗して現地に向かった.私は,高木先生の運転するスノーモービルの後ろに乗って出発.私が運転したくてムズムズしているのを見越してか,高木先生は途中で運転を交代してくださった.40年近く前になるが,宗谷丘陵で肉牛生産事業を開始するため,そのパイロット牧場(現在は宗谷岬牧場)によく調査にでかけた.宗谷岬の郵便局辺りから丘陵上の牧場に上がるのだが,厳冬期は雪で路が閉ざされており,スノーモービルで牛舎詰所まで荷物を運んだ.牛の行動調査の際にもスノーモービルをよく使っていたので,たいへん懐かしかった.

観測タワーに着いて見上げると,高い.「誰か登ってみませんか」に直ぐに手を上げた.フルハーネス安全帯を付けてもらい,鉄塔の狭い階段を慎重に登り,なんとかテッペンに到達した.ナントカと煙は・・・のナントカである(写真2).樹々を上から見下ろすアングルは面白い.この観測タワーでは,植林カラマツの生長に伴う森林炭素吸収量の変化を長期モニタリングするのだという.数秒ごとに測定されるデータが数十年間に渡って蓄積され解析されて,未来の人たちが生きる地球を救う.地道で壮大な研究である.

写真2;観測タワー頂上にて.左から阿部URAセンター長,筆者(西邑),竹中工務店の中嶋さん.

「比類なき大学」と寳金総長は言う.

「比類なき大学」は何において比類ないのか.「何において」が重要である.北海道大学が有する研究林,研究牧場,研究農場,植物園,臨海実験所等は広大で多様性に富み,世界的にも比類なき教育研究フィールドであろう.このフィールドを活用した実学教育や異分野融合先端研究の「光」は「北」から「世界」へ,その輝きを放っている.しかし,この「比類なきフィールド」に一度も足を踏み入れることなく北大を卒業・修了していく学生は多くいる.4,500人に及ぶ教職員のうちフィールドを訪れたことがある者は何人いるだろうか.農学研究院の教員ですらFSCフィールドに行ったことのない者は少なくない.北大のフィールドの「光」は,「世界」に届くと同時に,「地域」をどのように照らしているだろうか.札幌農学校開校当時のフィールドイズムは,SDGsが叫ばれている現在の北海道大学で,どのように持続的発展を遂げるのであろうか.40年ぶりに訪れた天塩研究林を後に,帰札する汽車の中で,そんなことを考えていた.

- FSC

- トピック

- 天塩研究林

- 森林圏ステーション

Newsletter #25-5 新任教員紹介

2021年7月6日

森林圏ステーション 苫小牧研究林・准教授 植竹 淳

経歴: 群馬県出身。東洋大学生命科学部卒、東京工業大学生命理工学研究科修了。博士 理学。国立極地研究所研究員、コロラド州立大学研究員を経て、令和3年2月より現職。

苫小牧研究林に2月から准教授として勤務しております植竹淳です。私は、これまでに微生物に着目した研究、とくに『環境変動と氷河微生物』、生態系や気象に影響を与える『大気中を浮遊する微生物』に関する研究を行ってきました。

氷河の上で増殖する微生物群は、互いに集合し、土壌のように黒っぽい腐食物質を形成することで真っ白な氷の表面を黒く変化させてしまいます。そして黒くなった氷河は、太陽の光を効率よく吸収し、氷河が融けるのを劇的に加速させてしまいます。そうすると融解した大量の淡水が海に注がれるので、海水面の上昇や海洋の循環などにも影響を与えるのではと懸念されています。それなので、この中にはどのような微生物が生息しているのか、またどんな環境で大増殖を引き起こすのかをテーマとして、様々な生物を顕微鏡から次世代シーケンサーまで様々な方法を使って研究してきました。グリーンランドでは、特定の遺伝子型のシアノバクテリアが非常に多く生育していること、人間活動で排出された窒素や、氷河周辺の鉱物から供給されるリンなどが増殖をコントロールしていることがわかってきました。

微生物で黒く汚れたグリーンランドの氷河

地理的に全くかけ離れている氷河で微生物の遺伝子解析をしていると、両者に共通した(特定の短い)遺伝子が全く同じ微生物が見つかってきます。これが北極とアフリカの高山で共通してしまうので、大気を漂ってきたのではないかと思うようになり、大気中を漂う生物(バイオエアロゾル)の研究も行ってきました。バイオエアロゾルは健康、生態、気象に大きな影響を与えるにもかかわらず、実はその実態はほとんど明らかにされてきませんでした。そのため人々に大きな影響を与えうる東京上空、逆に世界中でも汚染が最も少ない地域であるオーストラリア大陸から南極大陸に至る海域(南大洋)で研究を行ってきました。その結果、多くのバイオエアロゾルは比較的近距離から飛来していること、また陸では湿度と風速といった気象要因がバイオエアロゾルをコントロールする要因となっていることがわかってきました。

生物の種類に特有の遺伝子領域のデータを生態学に利用をするアプローチを環境DNA研究と呼びます。微生物と環境変動について調べたかった私は全く意識していなかったのですが、私がやっている研究(特にバイオエアロゾル)はまさに環境DNA研究であることに気がつき、今後の研究ではあえてそこを意識しながら進めていこうかと思っています。例えば森林内では、空気のみならず、土、川、池、動物、植物に由来する微生物の遺伝子を同時に集めてくることで、森林内部で空気を介してどのように微生物が拡散しているのかをみて取れるのではないかと期待しています。バイオエアロゾルは様々な環境で影響を与えているので森林圏のみならず水圏、耕地圏のみなさんとも一緒に研究できるのではないかと考えております。これからよろしくお願い致します。

海洋でのエアロゾルサンプリング

- FSC

- トピック

- 森林圏ステーション

- 苫小牧研究林

Newsletter #25-4 知床菫

耕地圏ステーション 植物園 東 隆行

ニュースレター11号のエッセイではヤナギの1種、ケショウヤナギを紹介しました。実は、研究を進めていくとヤナギとスミレは親戚のような関係であることがわかってきましたが、それはまたの機会にお話しすることにして、今回はスミレの話をします。

皆さんはシレトコスミレというスミレをご存知でしょうか? すみれ色といえば紫色を想像するように、スミレの仲間の多くは紫色の花、白色の場合でも花弁の一部は紫色をしていますが、日本の多雪地帯には花弁が黄色のスミレが生育しています。中でもシレトコスミレは花弁が白色で中心部が黄色の変わった取り合わせをしています。このスミレ、その名の通り北海道の知床山系と、択捉島の西単冠山にだけ生育が確認され、滅多にお目にかかれません。しかも残念なことに、心無い人の踏みつけや園芸目的の盗掘、さらにはエゾシカによる食害によって個体数が減少していて、北海道の希少種に指定されています。

このスミレ、当初はタチツボスミレの仲間の新種として記載されましたが、のちに外見が似ているタカネスミレの変種として扱われました。一方で、このスミレの花柱(雌しべの先の伸びた部分)が棒状をしていることから、オセアニアに産するツタスミレの仲間とする説も出されました。さらには、スミレ属の中ではどの仲間とも離れている独立した分類群として扱う説も出ています。このように、このスミレがどのスミレに近縁なのかについては、意見が分かれていてはっきりわかっていませんでした。

このように、形態形質から考えられた分類に異論がある場合には、分子系統解析が威力を発揮します。そこで、よく調べられている葉緑体上の遺伝子領域を用いて、シレトコスミレに近縁と考えられた分類群を網羅して系統解析を行ったところ、シレトコスミレは近縁と考えられた全ての分類群を含む単系統群の姉妹群になりました。つまり、上記の諸説に関しては最も後者の説が支持されたことになります。シレトコスミレは、花の色も、分布の上からも、分類学上でも珍しいスミレと言えそうです。

シレトコスミレは、例年7月上旬に知床山系の硫黄山でその可憐な花を見ることができます。登山道は長く岩場も多いので、登るのは結構きついですが、その花を見ればそれまでの苦労も吹き飛んでしますように思うのは、私だけでしょうか? 今はコロナ禍で出かけるのも気が引けますが、この騒ぎが収まったら、この珍しいスミレに会いに硫黄山に登ってみてはいかがでしょうか。

- FSC

- トピック

- 植物園

- 耕地圏ステーション

Newsletter #25-3 研究エッセイ

水圏ステーション 忍路臨海実験所 四ツ倉 典滋

北海道の各地沿岸域には豊かなコンブの群落が広がっています。これらコンブは地域の海洋生態系や環境を支えるとともに、食材として長年にわたって私たち日本人の食卓も支えてきました。しかし、近年深刻化する気候変動による環境変化はコンブの生育に影響を与え、将来の分布域が変化することが考えられます。厚岸臨海実験所との共同研究によって、IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)が気候の予測や影響評価を行う際に用いるRCPシナリオ(代表濃度経路シナリオ)に基づいて解析すると、天然コンブの分布域は時の経過とともに北上し、温暖化が緩やかに進むシナリオにおいてさえも今世紀末には道内現存種の少なからずについて、その生育適地が北海道から外れる可能性があることが示されました。実際、数年前に我が国のコンブ分布の南限とみなされ、私がよく訪れていた東北地方のある地域のコンブ群落が今日までに姿を消したと伝えられるなど事態は切実です。

知床羅臼の”コンブの森”

北海道ではコンブ漁獲量のおよそ3分の2が天然採取です。近年の天然漁獲量の減少を受けて、各地で藻場と呼ばれる“コンブの森”を造成するための取り組みが行われています。一方で、総漁獲量の安定を保つために養殖による増産が図られています。しかし、現状の藻場造成はコンブの着生場所作りに重点が置かれており、そこに生えるコンブは自然任せであることが多く、また、養殖においても種苗は天然採取された母藻に依存しているのが実情です。この先もこれまでのように天然コンブを利用できるかどうかわからないことから、天然個体に頼ることなく藻場造成や養殖ができる体制を整えることが求められます。

そこで、忍路臨海実験所では現存コンブ資源の培養保存に努めており、それら保存株を藻場造成や養殖、育種に活用していくことを目指して研究を進めています。現在のところ道内外から集めた100産地を超える株を無菌状態で保存しています。コンブは、私たちが磯で目にする葉状体(胞子体世代)の状態で維持管理することは難しいのですが、糸状体(配偶体世代)として長期にわたって保管することが可能です。試験管のなかでマリモのような姿をした保存配偶体は、プランクトン孵化水槽を用いた多段培養で高い増殖率を示し、藻場造成や養殖の現場スケールで利用可能であることが分かりました。成熟抑制条件のもとで保管されている雌雄配偶体は、成熟誘導-培養液組成や光条件の変更-を施すことによってそれぞれ卵と精子を形成し、やがて胞子体を作ります。配偶体や胞子体はそれ自体付着能力に乏しく、海底面に置いてやってもすぐに流失してしまいます。そこで、私たちは高分子ゲルやポリマーを媒体としてそれらを海中の着生基質や養殖種苗糸に接着させることを試みています。ゲルのなかにコンブの生長促進物質や、食植動物の摂餌阻害物質を含めることができればより用途は広がり・・・、夢は大きく膨らみます。効率的な成果が得られることはもちろん、如何に安価で取り扱いがし易く、環境への負荷が少ない技術を開発できるのか、挑戦はまだまだ続きます。

コンブ配偶体のカルチャーコレクション

- FSC

- トピック

- 忍路臨海実験所

- 水圏ステーション

Newsletter #25-2 森の樹冠における植物と昆虫の相互作用

2021年5月28日

森林圏ステーション 和歌山研究林 中村 誠宏

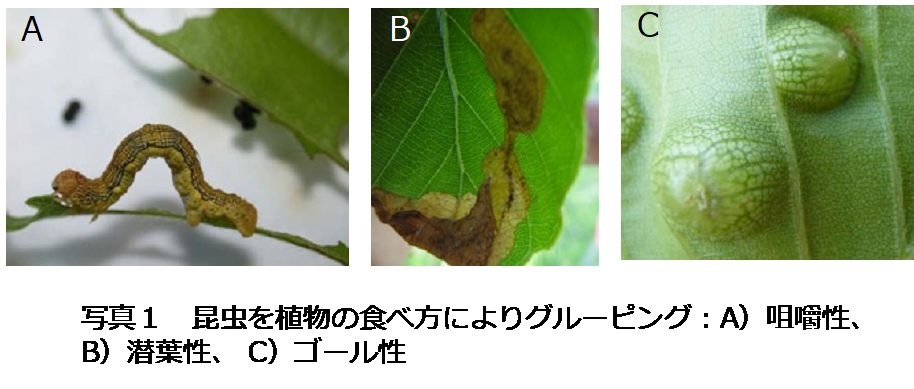

植食性昆虫は様々な方法で葉を利用しています。葉に潜る潜葉性(せんようせい)、葉をかじる咀嚼性(そしゃくせい)、葉をガン化させて瘤を作るゴール性などがいます。このように、共通の資源を同じような方法で利用する生物グループのことを「ギルド」と呼びます。しかし、こんなに昆虫が繁栄しているのに、「世界は緑のままで、植物はあり余っているのは、なぜなのでしょうか?」

「昆虫にとって陸域の植物は理想的な餌なのでしょうか?」実は、植物は「まずい」物質を体内にため込む化学的防御を行っています。化学的防御には毒性の強いアルカロイドやテルペノイドを使う質的防御と消化阻害を起こさせるタンニンやフェノールを使う量的防御があります。このどちらも二次代謝物質です。この二次代謝物質とは成長や繁殖には直接的には関与しない植物が生産する有機化合物のことをさします。さらに、植物は物理的防御も行っており、これは摂食を妨げるトリコームやトゲ、そして食われにくくする葉の硬さなどをさします。野外調査では葉の硬さの指標としてLMAがよく使われます(LMAとは単位面積あたりの葉の重量)。つまり、「なぜ陸域の植物はあまり食べられないのか?」の答えは、昆虫の被食から葉を守るために植物は多様な防御システムを持っているからなのです。

植物は遺伝的に同じでも環境変化によりその形態的・生理的形質が容易に変化します。この変化させる能力のことを「表現型可塑性」と言います。表現型可塑性は移動できる動物よりも移動できない植物においてより重要だと言われています。また、環境変化はこの植物形質の可塑的変化を介して植食性昆虫に影響を与えることも分かってきました。

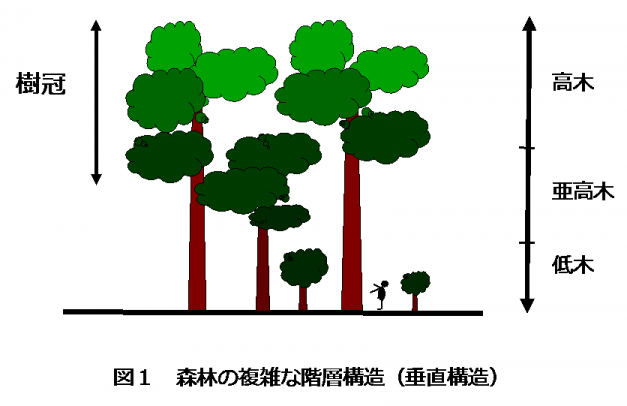

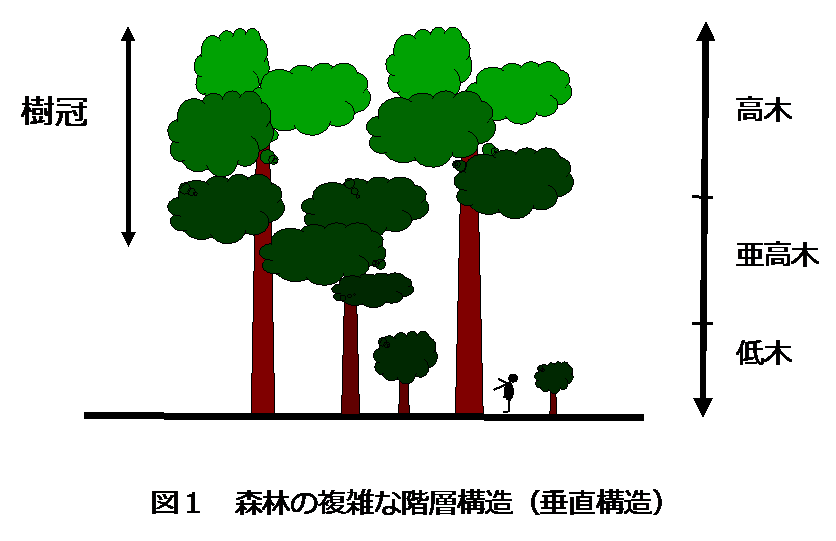

北海道の森林を垂直方向に見ると、葉群は複雑な階層構造をしています。高木、亜高木、低木があり、また樹木個体内も樹冠上層から下層まで幅広く葉が分布しています。この複雑な階層構造が樹冠内の複雑な光環境を作り出します。つまり、上層にある葉が光の侵入を遮断してその直下の葉の光環境を改変するように下層に行くほどに光強度が弱くなっていきます。この光環境の異質性に合わせて葉形質や昆虫の被食も変化すると予測されます。

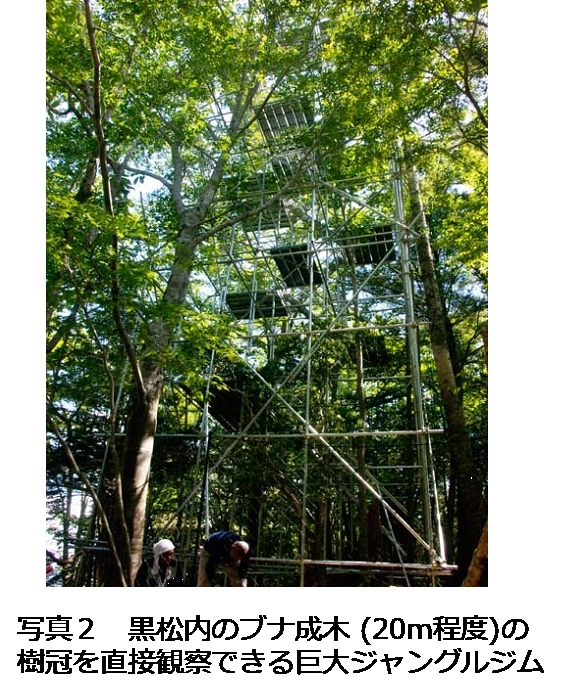

そこで、光環境の異質性が樹冠内の葉形質と昆虫被食に与える影響を見た研究をここで紹介したいと思います。北海道南部の黒松内ではブナ成木の樹冠を直接観察するために巨大なジャングルジムが建設されています。空間的変異を見るために樹冠の上部と下部で、また時間的変異を見るために6月と8月に葉形質と被食の調査を行いました。

葉形質の時間的変異(季節変動)について説明します。LMA、窒素、C/N比を葉形質として測定しました。C/N比は炭素ベース防御物質の総量の指標です。LMAとC/N比は6月から8月にかけて増加しましたが、窒素濃度には季節変動は見られませんでした。次に、葉形質の空間的変異(樹冠の上部と下部の違い)について説明します。6月において樹冠の下部に比べて上部でLMA、窒素濃度、C/N比が高くなっていました。一方、8月においては窒素濃度とC/N比の空間的変異(上部と下部の違い)は6月と同程度であったのに対して、LMAはその変異がさらに大きくなっていました。

咀嚼性による被食、潜葉性とゴール性の昆虫密度を昆虫被食として測定しました。6月に咀嚼性、潜葉性、ゴール性の空間的変異は見られませんでしたが、8月に樹冠の下部に比べて上部で咀嚼性被食とゴール性密度が低下しました。この結果は、季節(時間)とともに被食の空間的変異が顕著化する(広がる)ことを意味しています。8月にLMAの空間的変異がより大きくなったことが原因だと考えられます。このように、樹冠では葉形質と被食に時間的・空間的変異があることが分かってきました。光の当たり具合で植物の「まずさ」は変わり、その違いを昆虫は賢く嗅ぎ分けて食べているのです。

- FSC

- トピック

- 和歌山研究林

- 森林圏ステーション

Newsletter #25-1 新任教員紹介

2021年4月14日

森林圏ステーション 雨龍研究林・准教授 森田 健太郎

経歴: 奈良県出身。北海道大学水産学部卒、同大学院水産学研究科修了。博士(水産科学)。日本学術振興会特別研究員DC2・PD、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所(旧北海道区水産研究所)主任研究員を経て、令和2年11月より現職。

11月より雨龍研究林に着任した森田健太郎と申します。これまで私は、おもにサケ科魚類を対象として、寒冷な地域に生息するものほど体サイズが大きいという温度―サイズ則などを含む動物の生活史形質の変異や個体数変動が生じるメカニズム等に関する動物生態学、並びにダムや外来生物種などの影響に関わる保全生態学を専門として研究してきました。代表的な研究としては、山地渓流に設置された砂防ダムが在来種イワナに及ぼす生態リスクに関する研究が挙げられます。ダム上流域に隔離された局所個体群では実際に絶滅が進行していること及び遺伝的多様性が低下していることを野外データで示すとともに、個体群動態の数値シミュレーションによってダム建設の数十年後から絶滅リスクが増大することを明らかにしました。この他、水産資源の変動要因と生物多様性に配慮した資源管理に関する応用的研究についても取り組んできました。将来のサケマス類の増養殖技術の高度化に関して、人工ふ化放流に加えて自然再生産もバランス良く併用することで、天然魚から遺伝的に変質するという“家魚化”の懸念を払拭し、持続可能な漁業に取り組むことを提唱してきました。

今後も、フィールドワークを基盤とした生態学研究の発展に寄与したいと考えています。特に、野生動物の生活史と個体群過程に関する基礎生態学と保全生態学に力を入れて取り組みたいです。これまで私が研究対象としてきた冷水性のサケ科魚類は、地球温暖化の影響を受けやすいことが想定され、また、彼らが暮らす河川の渓流域は、単一種の人工林や砂防工事などによる人為的な攪乱に晒されており、基礎生態学のみならず、保全生態学の題材として適しています。また、森林圏ステーションの豊かな自然環境を生かした体験重視のフィールド実習を企画していきたいと考えています。そして、研究することの楽しさを気づけるような環境づくりに力を入れたいと思います。大学時代には、研究活動を通じて「感動」してもらいたい、という思いがあります。それは、自然は理解するだけではなく、感じるものだ、という思いがあるからです。実際に現場に行って体験すると、理解を超越した生命現象を「感じる」ことができ、その感覚は、自らの力で研究の方向性を見出すうえで、かけがえのないものになると思うからです。森林生態系と水圏生態系は連動しており、幾許かの人間活動の影響を受けつつ、そこに野生動植物が暮らしています。こうした繋がりと実態をフィールド実習・演習を通して体感することで伝えていきたいと考えています。地域貢献と未来の研究者のために尽力したいと思いますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。

- FSC

- トピック

- 森林圏ステーション

- 雨龍研究林

Newsletter #24-5 北方生物圏フィールド科学センターへの要望

2020年12月25日

大学院理学研究院 小亀 一弘(センター外運営委員)

私は、海藻類の分類学的研究をしており、生態観察・材料採集で、臨海実験所には学生の頃から大変お世話になっています。北海道では、忍路、室蘭、厚岸の臨海実験所を主に利用させていただいてきています。実験所を拠点に、採集、サンプル処理、宿泊ができることは、研究を行う中で大変重要なことです。北海道大学には、臼尻にも水産実験所があり、北海道の各地に臨海実験所があることは、私の研究では大変恵まれた環境にあると感じています。忍路では、船外機付きのボートで観察場所の磯までよく送っていただいていました。冬の太平洋岸での磯採集では、夜に潮が引いているときに採集を行いますが、臨海実験所が無ければ、それはなかなか難しいことです。学生の時に室蘭で行った冬の夜の磯採集では、臨海実験所の先生に付き添っていただいたり、私が実験所に宿泊するときに宿直をしていただいたりして、大変お世話になりました。厚岸臨海実験所では、実習船を利用させていただき、大黒島での採集を行ったり、ドレッジによる採集をさせていただいていますが、このようなことも実験所がなければなかなかできません。私の研究、そして私の学生の研究も、採集品がなければ始まらないので、臨海実験所のサポートがあってこその部分があります。

私が所属する理学部生物科学科(生物学専修分野)でも、センターの施設を利用させていただいています。室蘭と厚岸での臨海実習をはじめ、動物系統分類学実習と植物系統分類学実習では忍路臨海実験所を利用しています。研究林実習では苫小牧研究林を、基礎生物学実習、植物系統分類学実習、生態学実習では、植物園を利用しています。これだけ多くセンター施設を利用させていただいている学科は他に無いかもしれません。

フィールド施設を維持していくこと自体が難しくなっている状況で、研究だけでなく、内外の学生への教育に積極的に取り組み、また、施設の利用者へのサポートもされているスタッフの方々には、全く頭が下がる思いです。フィールドでの教育・研究は北海道大学の特色とも言えると思っていますが、生物分野においては、それはセンタースタッフの努力によるところが大きいことは間違ありません。今後もセンターが発展することをもちろん望みますが、そのために是非北海道大学全体でさらにバックアップしていただきたいものです。

- FSC

- トピック

Newsletter #24-4 新任教員紹介

2020年12月24日

水圏ステーション 七飯淡水実験所・特任助教 黒田 実加

経歴: 北海道大学 大学院水産科学院(生物資源科学専攻)修了。博士(水産科学)。専門はハクジラ類の鳴音生成機構に関する機能形態学的研究。日本学術振興会特別研究員(DC2・PD)、北方生物圏フィールド科学センター学術研究員を経て、令和2年7月より現職。

はじめまして。文部科学省教育関係共同教育利用拠点の特任助教として七飯淡水実験所に着任いたしました、黒田実加と申します。

学部4年次より一貫して、小型ハクジラ類(イルカ)が環境認知のために出す超音波をつくるメカニズムについて研究してきました。イルカは頭部にある発音器官で100kHz以上にもなる超音波(クリックス)をつくり、反響定位による摂餌や環境認知を行っています。クリックスの周波数特性にはいくつかのタイプがあることが知られていますが、発音器官のどの部分で、どのようなメカニズムで周波数のタイプが決まるのかは未だ明らかにされていません。私は、発音器官を構成する軟組織の密度や音速を測ったり、通常オーディオ機器の性能評価に用いられる周波数応答測定をイルカの頭を丸ごと使って行ったりすることで、発音器官を構成する組織を音の媒質としてとらえ、周波数の特性を変化させるメカニズムを明らかにしようと試みてきました。

私が現在在籍している七飯淡水実験所は、緑に囲まれた自然豊かな施設です。カエルの声、ツツジの花、虫の声、紅葉など、季節の移ろいを感じ取ることができる環境にあふれています。これまで調査といえば漂着鯨類の解剖調査がほとんどで、海岸にしか行ったことがなかった私にとっては、実験所の環境の何もかもが新鮮です。ここでは応用発生工学実習(公開水産科学実習)をはじめとする様々な実習が展開されており、魚類発生工学の基礎から応用までを、実際に手を動かしながら学ぶことができます。9月には、学部3年生向けの増養殖実習のお手伝いをしました。私は海洋生物科学科卒なので、増殖系の実習は初めてでしたが、学生たちに交じってTAや先生の説明を横目で見つつ、マイクロピペットを握って精子凍結に挑戦してみました。学部時代に実習に参加した時のすごい!面白い!と思う気持ちが蘇ると同時に、この気持ちを、一人でも多くの学生が安心して味わえるようにしていきたいと思いました。

新型コロナウイルスの深刻な影響により、昨春・今夏の公開水産科学実習は中止を余儀なくされました。北海道は依然として予断を許さない状況であり、今後の実習についても慎重に検討していく必要があります。大学教育の現場におけるオンライン講義のノウハウそのものはこの1年でかなり蓄積されてきており、全国の研究者から貴重な講義がいつでも受けられるという魅力的な面も増えてきました。しかし、触感、におい、味、温度など、リモート講義ではどうしても得られない驚きがフィールド実習にはあります。特に公開水産科学実習は、水圏生物とそれらを取り巻く環境を五感で味わえるよう、拠点の先生方が趣向を凝らされてきたものであり、対面で受講してこその魅力が詰まっていると思います。少しでも早く、安心して実習ができる環境が戻ることを祈っています。

これからも、実習を安全に継続していくノウハウの開拓と蓄積を目指して努力していきたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

- FSC

- トピック

- 七飯淡水実験所

- 水圏ステーション

Newsletter #24-3 森林伐採に伴い放出されたCO2を回収するために必要な時間

2020年12月22日

森林圏ステーション 天塩研究林 高木 健太郎

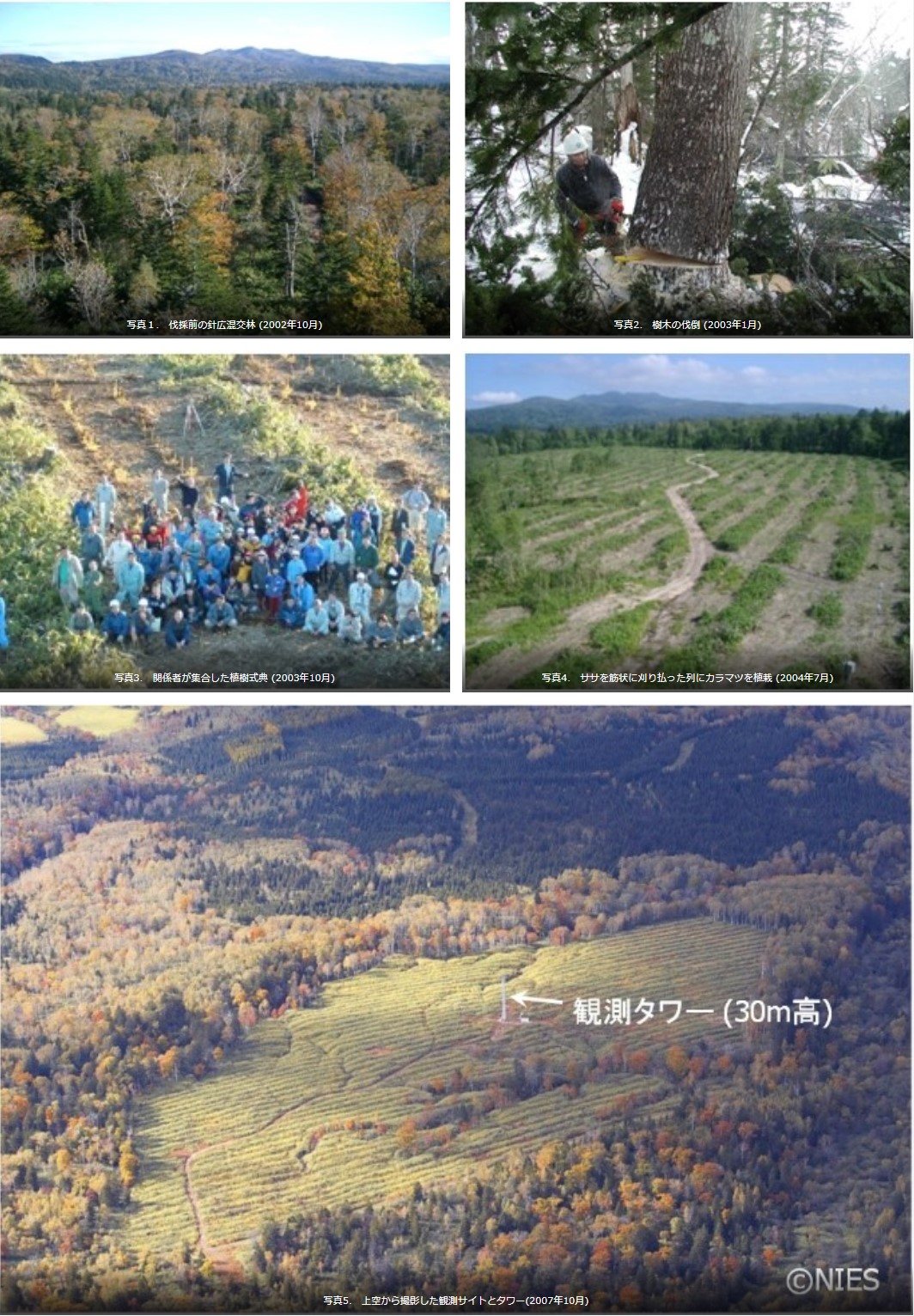

森林圏ステーション天塩研究林では、国立環境研究所地球環境研究センターと北海道電力株式会社総合研究所との三者共同研究として、森林のCO2吸収量の観測を2001年に開始しました。この共同研究では、伐採や植林等の活動が森林のCO2吸収量に与える影響を長期的に定量観測することを主な目的としています。森林伐採前より観測を開始して(写真1)、その後、周囲約14 haの森林を2003年に伐採し(写真2)、同年に2年生のカラマツ(グイマツ雑種F1)を植林しました(写真3、4)。高さ30mの観測タワーをサイトの中心に建設して最上部に様々な観測機器を設置し、森林と上空大気との間でやり取りされるCO2量を継続観測しています(写真5)。今年この長期モニタリングのメモリアルな節目を迎えました。

伐採前の森林は、光合成量と呼吸量の年積算値がほぼ拮抗していたものの若干光合成量の方が多く、CO2の弱い吸収源でしたが、伐採した年には、伐採前の吸収量の13年分を1年で放出するほど大きなCO2の放出源となりました。伐採によって生産された木材は丸太として生態系の外に運ばれましたが、切り株や枝葉等はその場に残されていたため、これら伐採残滓や土壌炭素の分解、植物の呼吸によるCO2の放出量が、林床植物や植栽木、天然更新した樹木の光合成量を大幅に上回ったためです。CO2の放出量が吸収量を上回る年は7年間続きましたが、伐採後8年目(2010年)にして、ようやく樹木や林床植物の光合成量が放出量を上回るようになりました。伐採後7年間の林床植物(ササ)の炭素の蓄積量は植栽木のそれの15倍以上にも及びました。ササの繁茂は植栽木の成長に対して弊害にはなるものの、この間のCO2吸収には大きな貢献をしていました。

年単位では吸収源となった植林地ですが、伐採後18年目の今年(2020年)にようやく伐採直後7年間に放出したCO2を全て回収することができました(写真6)。樹木の現存量は伐採前の1割程度にまでしか回復していませんが、年間のCO2吸収量は4~7倍になっています。これまでの観測により、人間の活動は森林生態系の炭素循環にとても大きな、かつ長期に渡る影響を与えていることが定量的に明らかにされました。丸太として生態系外に搬出された炭素も植林地のCO2吸収により回収するとなるとさらに10年程の期間を必要とするでしょう。2015年より国立環境研究所との二者の共同研究となりましたが、今後も引き続き多くの研究者に参画していただいて、炭素に加えて様々な物質の循環特性と森林管理に対する応答を明らかにしていきたいと思っています。

- FSC

- トピック

- 天塩研究林

- 森林圏ステーション

Newsletter #24-2 草でウシを飼う

耕地圏ステーション 静内研究牧場 河合 正人

2021年、来年は丑年です。

当センターでは2種類のウシが飼われていること、皆さんはご存じでしょうか。ひとつは札幌キャンパス内、生物生産研究農場で飼われているホルスタイン種です。酪農王国・北海道ではもっともたくさん飼われている、牛乳や乳製品の広告やコマーシャルでもよく目にする、白黒のあのウシです。もうひとつは静内研究牧場で飼われている肉用牛、日本短角種という品種のウシです。

日本短角種は和牛のひとつです。和牛といえば黒毛和種、と思われる方が多いでしょう。黒毛和種が和牛であって、他に和牛なんているの?という方もいるかもしれません。和牛とは、黒毛和種、褐毛和種、無角和種、日本短角種の4品種と、それらの交雑種のことを指します。現在、国内で肥育されている和牛の90%以上が黒毛和種ですから、和牛イコール黒毛、と思われても仕方ないかもしれません。が、このエッセイを読んでいただいた方には、是非、和牛には4つの品種があること、黒毛だけが和牛じゃない、ということを覚えていただければと思います。

さて、日本短角種ですが、明治のはじめアメリカから輸入されて現在の岩手県に貸付されたショートホーンという肉用種を、旧南部藩の在来種南部牛に交雑したものが基になっています。現在は7,700頭余りが岩手県、秋田県、青森県、北海道を中心に飼養されており、そのうち1/4ほどの約1,900頭が北海道で飼われています。日本短角種の最大の特徴は粗飼料の利用性に富むことで、また放牧適正も高く、粗放な放牧でも野草を採食する能力が優れているとされています。粗飼料とは畜産用語で、草類、青刈り飼料作物、わら類などを指し、そこから調製した乾草やサイレージ(発酵飼料)など貯蔵飼料も含む、繊維成分が多い飼料のことです。対語として、繊維が少なくでんぷんやタンパク質など栄養濃度の高い飼料を濃厚飼料と呼び、穀実類、油粕類、ぬか類などがあります。つまり、日本短角種は、給与するエサを穀物に頼らなくても、草で飼うことができる品種なのです。

草でウシを飼う、当たり前じゃないか! と思っていませんか? ウシは、ウマやヒツジ、ヤギなどと同じ草食動物です。草を食べる動物なんだから草で飼う、というのは、実は今の日本では当たり前ではないんです。

たとえば黒毛和種、生まれてから28カ月程度で体重700~750kgまで育ててお肉にするのに、一般的には濃厚飼料を4~6t与えます。ホルスタインの雄は、当然牛乳を出しませんから(去勢して)お肉にするのですが、もともと黒毛より体格が大きく、成長も早いので21カ月齢で750~800kgを目標に肥育し、この時やはり1頭あたり5~6tの濃厚飼料を与えます。ここに書いた重さはウシの体重であって、お肉の量ではありません。体重が750kgのウシからとれる精肉の量は200kgからせいぜい250kgほど。つまり、250kgの牛肉を生産するのに、その20倍、5tもの濃厚飼料を使っていることになります。しかもこの濃厚飼料、ほとんどが海外から輸入された穀物ですから、日本の食料自給率が低い原因として、輸入穀物に頼っている畜産の分野が最も悪者扱いされることも、ある程度は納得せざるを得ないでしょう。

だからこそ、草で飼える家畜を草で飼う、という、ウシを家畜として飼う最大のメリットを、あらためて考えたいと思っています。ヒトが利用できない草を、ヒトが利用できる肉や乳に変えてくれる、という、ウシが持つすばらしい能力を最大限に発揮させること、静内研究牧場、そして生物生産研究農場も同じですが、我々が行なっている教育研究の原点はここにあります。

黒毛和種に濃厚飼料を多給する飼養方式を、否定するわけではまったくありません。穀物飼料を多く与える黒毛和種の肥育方法は、日本人が編み出した、日本人の嗜好によく合う高級霜降り牛肉を生産するための、非常にすばらしい飼養技術です。一方で、穀物由来の飼料を極力与えないで、ウシが利用できる草を主体として生産した牛肉があってもいいのではないか、という提示です。草でウシを飼えば、穀物で飼う場合に比べて成長させるのに時間がかかります。生の牧草を食べると脂肪の色が黄色くなり、日本の規格では格付けが下がります。放牧地で運動すると肉は硬くなりますし、こうした飼い方ではもちろん霜降りなどほとんど入りません。しかし、高級な霜降り黒毛和牛とは対極にある牛肉として、静内研究牧場の日本短角種は春から秋までは放牧のみ、放牧に出せない冬の間も、場内で収穫した牧乾草と飼料用トウモロコシのサイレージを中心に与え、冬季および肥育時に給与する濃厚飼料の量も、我が国で肉用牛に与えられている一般的な量の1/4~1/5程度にまで減らしています。

こうした特色ある飼い方で生産した静内研究牧場の日本短角種が、牛肉本来の旨味を味わうことのできるジューシーでヘルシーな牛肉として市民権を得られるよう、また日頃皆様の食卓に並んでいる畜産食品にも目を向けていただき、少しでも食について考えるきっかけとなってくれるよう、今後も教育研究に加え、普及にも力を入れていきたいと思っています。

- FSC

- トピック

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

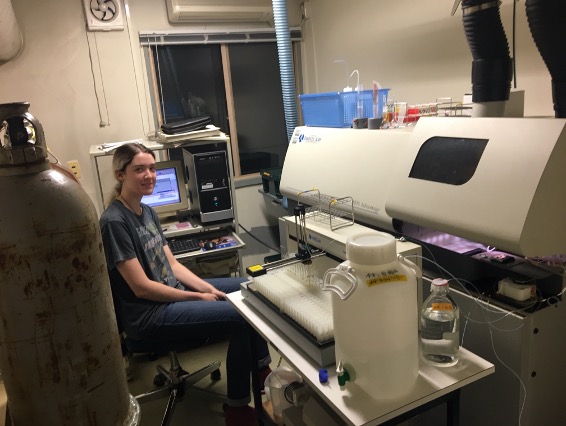

Newsletter #24-1 マイクロプラスチックが海洋生物に与える影響の研究

2020年12月21日

水圏ステーション 厚岸臨海実験所 仲岡 雅裕

プラスチックごみによる海洋汚染は世界中で進んでおり、2050年には世界の海のプラスチックごみの量は魚よりも多くなるとも予想されています。プラスチックごみが海洋生物に与える影響については、打ち上げられた海洋哺乳類や海鳥の胃から大量のプラスチックが見つかったり、ウミガメがプラスチックごみを誤飲して苦しんでいる映像などにより、その深刻性が広く認識されるようになってきましたが、それだけにはとどまりません。海に漂うプラスチックごみは紫外線や波、生物などによって細分化され、粒径が5 mm 以下のサイズになったものは「マイクロプラスチック」と呼ばれます。マイクロプラスチックはさまざまな小型の海洋動物に負の影響を与えることが明らかになりつつあります。

厚岸臨海実験所では、マイクロプラスチックが海洋ベントス(底生動物)に与える影響に関する研究を2014年より続けています。これまで、イソタマシキゴカイ、キタノムラサキイガイ、キタイワフジツボなどさまざまな海洋ベントスを対象に、飼育水槽実験によりマイクロプラスチックの影響を評価する実験を行ってきました。その結果、マイクロプラスチックがベントスの摂食率や成長率、生存率に与える影響は、対象生物や季節により大きく変異することがわかってきました。その影響は、特に水温や海洋の懸濁物量などの条件に左右されることから、今後、水温上昇や富栄養化などの他の環境ストレスの変化と相互作用して、より深刻化する可能性も考えられます。

石油製品であるプラスチックは化学的親和性からPCBやPAHに代表されるPOPs(残留性有機汚染物質)を吸着するとともに、臭素系難燃剤や紫外線吸収剤などの添加剤と呼ばれる多様な化学物質を含んでいます。これより、海洋ベントスはマイクロプラスチック自身が及ぼす物理的な影響だけでなく、化学物質にさらされる影響も同時に受けていることが指摘されています。さらに、二枚貝類や小型甲殻類などの無脊椎動物はより大型の海洋動物の餌となっており、食物連鎖を通じてマイクロプラスチックや化学物質が魚類や海鳥類などの高次消費者に移行し影響を与える可能性があります。この問題を明らかにするため、私たちは厚岸のアマモ場に生息するアミという小型甲殻類とシモフリカジカという底生魚類を用いた飼育実験に取り組んでいます。ここまでの結果では、シモフリカジカは水中から直接摂取するよりはるかに多くのマイクロプラスチックを餌であるアミを通じて取り込むこと、さらにアミが消化管内でマイクロプラスチックを破砕することにより、より小型になったマイクロプラスチックがシモフリカジカに取り込まれることがわかりました。現在は、添加剤を含むマイクロプラスチックを取り込んだアミをシモフリカジカに摂食させることにより、シモフリカジカ体内の化学物質各種の蓄積状況を調べる実験を実施中で、これにより食物連鎖を通じたマイクロプラスチックの海洋生物群集への影響を明らかにしていきたいと考えています。

- FSC

- トピック

- 厚岸臨海実験所

- 水圏ステーション

Newsletter #23-3 雨龍研究林でのドローンを使った林冠構造の研究

2020年5月6日

森林圏ステーション 南管理部 柴田 英昭

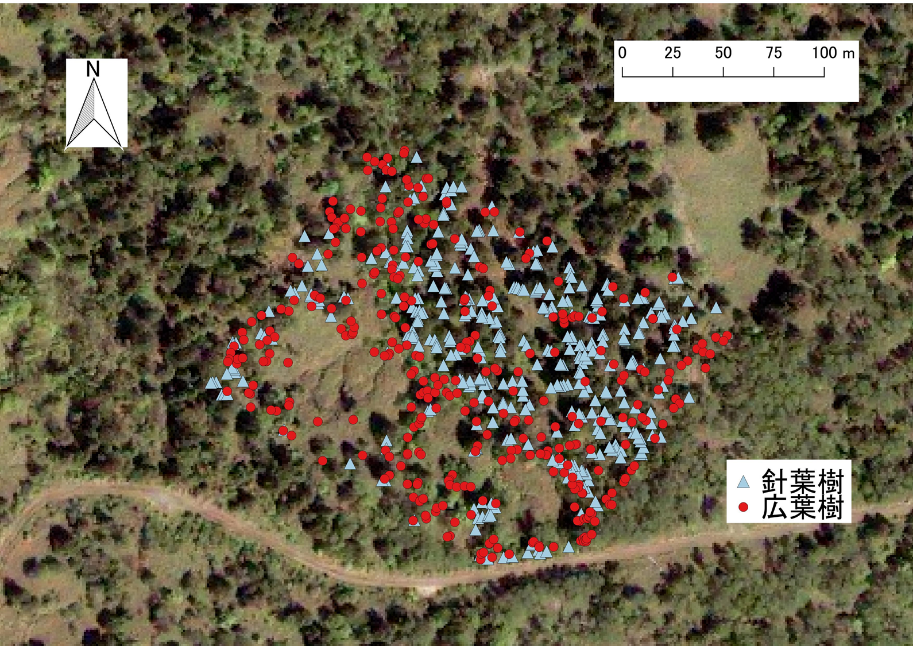

北海道を代表する天然林の特徴のひとつには常緑針葉樹と落葉広葉樹林が混在している針広混交林が挙げられます。また、それらの樹木と並んで下層植生としてササが生育しているのが一般的です。多くの針広混交林では樹木の分布はかなり不均一であり、それが北海道らしい天然林の独特の景観を形成しています。

森林生態系には光合成による有機物生産と炭素固定、生態系の養分循環と水質形成など多様な生態系機能が備わっています。それらの機能を森林全体として理解するためには、森林の多様な空間構造を考慮に入れる必要があります。樹木の種類や配置、葉の分布や養分濃度などは対象とする森林ごとに異なっており、その形成要因も様々です。

当センター森林圏ステーションの雨龍研究林が位置する北海道北部には、トドマツやアカエゾマツなどの常緑針葉樹林に、ミズナラ、シラカンバ、イタヤカエデ他の落葉広葉樹林が針広混交林を形成しています。下層植生にはクマイザサやチシマザサが生育しています。この研究では、針広混交林の林冠(葉や枝が生い茂っている部分)の空間構造と、林冠葉に含まれる窒素濃度の空間分布を明らかにすることを目的として、環境科学院生物圏科学専攻の修士論文研究として実施されました(井上華央ら(2019)森林立地 61:1–13)。林冠の葉に含まれる窒素濃度は、樹木の光合成速度や生態系内での窒素循環の流れを理解する上で重要な指標であり、森林内の樹種構成やその空間分布によって、葉の窒素の分布も大きく変動することが知られています。しかしながら、森林内での地上観測を中心とした研究ではデータが得られる範囲が限られていて、広いスケールでの解析は容易ではありません。

そこで本研究ではドローン(無人航空機;UAVとも呼ぶ)を使って森林上空から写真を撮影し(写真1)、その画像を三次元化することで林冠構造を定量化することを試みました。森林内には樹木の密度が低く、ササが密生しているエリアも存在していることから、三次元化した林冠高データを用いて、樹木とササの生育エリアを区分しました。また、常緑樹と落葉樹については着葉期と落葉期のデータを比較することで区分しています。さらに、ドローンで撮影した写真の色情報(赤・青・緑の構成)を用いて、葉に含まれる窒素濃度の違いを推定しました。その際には地上で直接採取・分析した葉の窒素濃度と写真の色情報との関係を別途解析し、その情報とドローンによる色データを組み合わせて推定しています。

林冠構造の推定値の精度を検証するためには、雨龍研究林がこれまで精密に測定してきた流域全体の樹木に関する調査データ(毎木調査:樹木位置、樹種、枝張り、樹高など)が威力を発揮しました(写真2)。また、雨龍研究林の技術職員によるドローン操作やデータ解析に関する懇切なサポートも研究が円滑に進むための大切な要素でした。当センターの研究林フィールド、調査データ、技術スタッフの強みを生かした研究であり、今後も多様な空間構造をもつ森林生態系の物質循環分布、その機能評価に向けてさらなる発展を進めていきたいと考えています。

- FSC

- トピック

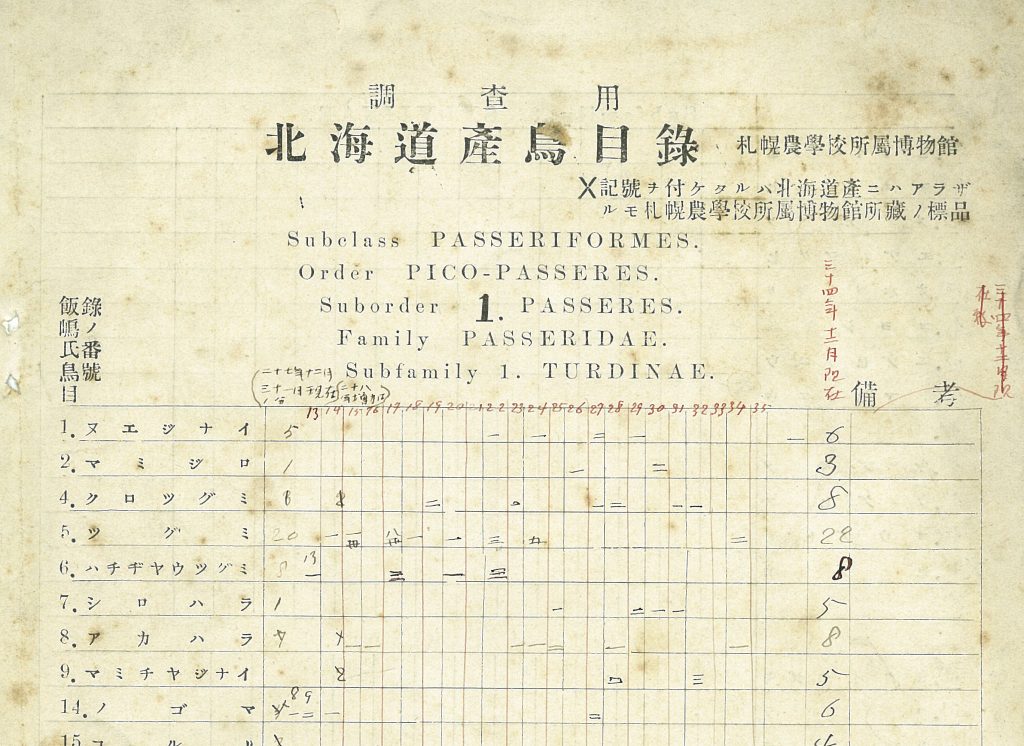

Newsletter #23-2 博物館の標本は“生物”か?

2020年5月4日

耕地圏ステーション 植物園 加藤 克

北方生物圏フィールド科学センターの教員の中で、おそらく私だけが“生物”を研究対象としていないので、“動植物”エッセイの担当が回ってくるとは思ってもみませんでしたが、できる限り生物に近寄らせる形で私の研究対象を紹介したいと思います。

私の研究材対象は、博物館に所蔵されている標本・資料の“情報”です。センターの博物館(写真1)は、1877(明治10)年に設立され、1884年に札幌農学校の博物館になってから130年以上の間大学博物館として活動してきました。大学博物館の所蔵標本は展示物としてみて学ぶためのものではなく、大学の研究活動の証拠として保存するとともに、新しい研究に利活用できるように管理されています(写真2)(写真3)。標本は生きてはいませんが、長期間保存・管理されることで過去の分布や遺伝情報、形態の変化を把握し、現在の生物をより深く理解するための材料になり得ます。

例えば、博物館に所蔵されているシマフクロウ(HUNHM48054)(写真4)はおそらく北大キャンパス内で捕獲された現存する唯一の標本です。この標本が存在することで、過去に札幌の中心部にシマフクロウが生息していたことが確認されるだけでなく、最新の研究に利用されることで、現在の個体群との遺伝的な違いも見いだせることでしょう。過去にさかのぼって動物を捕獲することはできませんで、このような利用は博物館で保管され続けてきたからこそ可能になるものです。それゆえ、22世紀の研究者が21世紀初頭の生物の情報を利用できるように、研究林の現在の業務の一環で捕獲されたネズミを博物館で標本(写真5)にして、いつかは古くなる標本として利用できる準備を継続しているのです。

ただし、標本が研究材料として生き続けるためには条件があります。上述したシマフクロウは北大キャンパス内で捕獲されたことは確実ですが、残念ながら詳しい採集年次の情報が博物館の標本になるまでに欠落し、1940年代の採集としかわからなくなっています。こうなると、個体として死ぬだけでなく、研究資源としても価値が低下し、死蔵されることになってしまいます。“情報”こそが死んだ動物を100年、200年と生かし続けるうえで重要なものなのです。

しかし、博物館の長い歴史の中で、管理者不在や情報の引継ぎの混乱のため、シマフクロウ標本と同様に採集情報が欠落したり、誤って記録されているものが多数確認されていて、標本を生かし続けるのに必要な“情報の欠落”が課題になっています。この課題に対して、私は過去の標本台帳(写真6)や研究者のフィールドノートをアーカイブとして管理して、それらを活用しながら欠落したり誤って記録された採集情報を信頼できる形で復元し、生物学研究に貢献する動物標本として恒久的に生かし続ける(動く物とする)ことを研究テーマにしています。

最後に、標本を生かし続けるためにはもう一つ条件があります。それは、“標本を必要とする人”の存在です。利用されなければ、保管している意味が失われ、放棄されることになってしまいます。博物館には哺乳類、鳥類などの動物学標本だけでなく、考古学資料や民族学資料など多岐にわたる分野の資料が7万点近く保管されています。これらを1人で活用することなど不可能なので、標本や資料とその情報をマネジメントする業務を優先して、できる限り多くの研究者が利用しやすいようにしています。標本を積極的に利用していただき、生かし続けることに協力していただきたいと願っています。

- FSC

- トピック

Newsletter #23-1 北海道の新しい林業にむけて

2020年5月2日

森林圏ステーション 北管理部 吉田 俊也

木材の利用には市場の「流行」があり、私が専門とする造林・育林の分野の研究はそれを後追いするのが常なのですが、樹木が育つ長期間のうちに、需要がまったく変化してしまうこともまた常であり、林業研究の宿命ともいえます。

北海道の森林は林床にササ類が多く、伐採後の樹木の再生が大きな課題です。その対応策のひとつとして、重機を用いてササを根系ごと剥ぎ取る「掻き起こし」と呼ばれる作業があります。掻き起こしを行うと、多くの場合、周囲から散布された種子によってシラカンバまたはダケカンバが優占する二次林が成立することは広く知られていました(写真1)。しかし、シラカンバやダケカンバの材はパルプやチップなどの低質用途が中心で、それらを積極的に育成することはほとんどありませんでした。

ところが、この数年、シラカンバやダケカンバが、急に脚光を浴びています。これまで欠点とされた強度の低さは使い方次第で克服できること、家具や床材として明るい材が好まれ、また誰もが知る「高原の木」としてイメージに優れること(写真2)、一方で、小径材でも利用できる技術(単板積層材)の開発も後押しになりました。ダケカンバを野球のバットに供するプロジェクトも始まり、研究林から試験用材を提供したところ(写真3)、約2年で、プロ野球の公式戦で使用されるまでに発展しました。ギターなど、楽器材としての利用も広がっています。

タイミングがよかった、と思うのは、私たち研究林で、掻き起こしによるカンバ類の育成の画期となる技術開発が、ちょうど実を結んでいたことです。これは、約20年前、技術職員の発案で、掻き起こした表層土壌を、一定期間の後、施工地に敷き戻すという試みでした。「表土戻し」と私たちが呼ぶこの作業の効果は明らかで、通常の掻き起こしとの比較(20年生時)で、森林の蓄積は3-4倍に達していました(写真4)。この成長速度と、再生コストの低さは、一定の需要があることを前提とするならば、林業の主力である針葉樹人工林と比べて遜色のない森林経営が可能になることを意味します。そこで、私たちは、過去数十年にわたる実践の経験や調査地の存在と、技術スタッフが直営で木を伐採し丸太にする作業を行っていることを生かして、造林・育林のさらなる技術開発や作業の効率化、材質に関する研究を進めています(写真5)。

最初に書いたように、カンバ類の利用は「流行」としてやってきました。現在の大きな課題は、この流れに乗りながら、取り組みを一過性にとどめないことです。シラカンバ、ダケカンバを主役とした森林管理は、成長の速さや再生の容易さ、コストの低さの面から、北海道林業の大きな柱のひとつになりえます。研究林では、現在、旭川周辺の家具工房や建築、デザイナー、自伐林家、研究者が構成する「白樺プロジェクト」と連携をはじめました。プロジェクトのキーワードは「持続可能性」と「恵みの多様さ」。前者は、上述した、シラカンバの特性・育成技術と関係します。一方、後者は、樹皮、樹液、葉、根など「一本丸ごと利用可能」であることを指しています(写真6)。これからも、研究林のフィールドと技術、そして研究を基礎に、森林と生活を結ぶ新しい産業・文化を育てたいと考えています。

- FSC

- トピック

Newsletter #22-5 北方生物圏フィールド科学センターへの要望

2019年12月26日

大学院農学研究院 上田 宏一郎(センター外運営委員)

私は、農学部および農学院において家畜飼養に関わる教育研究を担当しているため、当センターの耕地圏生物生産研究農場および静内研究牧場には年中お世話になっております。学生の実習や論文研究に恵まれた環境をご提供いただいていること、関連の教員と技術職員の皆様には平素から多大なるご支援を頂いていることに心より感謝申し上げます。

私の担当している農学部畜産科学科の学生には、2年次に家畜生産実習を生物生産農場において通年で実施していただき、さらに学部3年次の夏季休業中には静内研究牧場において12日間の牧場実習を行っていただいています。それらは、様々な家畜(鶏、豚、乳牛、肉牛、馬)の家畜飼養に関わる理論と技術を、学生に実体験として理解させることのできる教育機関としては他大学に類を見ないものです。このような実習は、ただ単に飼育技術の経験だけでなく、現場での問題発見能力と解決能力の基本を習得させるために極めて重要な意味があります。さらに、学問や研究分野が細分化するなかでこそ、出発点がここにあることを学生に体得させ、北海道大学の卒業生だからこそのスキルを身につけた人材育成ができればと思っています。

私は、主に乳牛の放牧飼養に関係する研究を、当農場の広い牧草地でさせていただいてます。5月から10月まで毎日放牧し、草の生産から乳の生産に至る過程を効率化するため、栄養、管理、行動、生態といった様々な観点から学生とともに研究しています。札幌市のど真ん中にもかかわらず、このような研究ができることは奇跡としか言いようがありません。写真のような乳牛が放牧される風景をこんな場所で見られることに驚く学外だけでなく学内の方も多いと思います。北海道においてさえ乳牛のほとんどは高泌乳を追求するため畜舎の中で穀類を多給して飼育されています。乳牛の放牧飼養はマイナーで理想といってもよいかもしれません。私としては、北海道大学のキャンパスの中で放牧飼養という酪農の理想像を追求する研究を行っていることに自負を感じつつ、それが北海道大学の歴史に裏打ちされた看板であり続けと確信しています。この放牧風景がここにあることが、目先の成果に翻弄されず理想追求の姿勢を学生に教育することにつながるとともに、北海道大学の重要な存立意義の一つであるはずです。

このような恵まれた環境を維持するためには、農場の利用者の一人としてこのフィールドを用いた教育と研究において最大限の成果をあげることが責務であると考えており、そのために努力していきたいと思っています。当センター農場の運営状況は様々な面で厳しい状況にあることは承知しておりますが、上記のようなすばらしい意味を持つ実習環境と研究フィールドを今後とも維持していただきたくお願いいたします。

- FSC

- トピック