Newsletter #21-1 新任教員紹介

2019年4月26日

水圏ステーション 七飯淡水実験所 山崎 彩

経歴:北海道大学大学院環境科学院生物圏科学専攻博士後期課程修了。博士(環境科学)。専門は魚類の分子系統、進化学。日本学術振興会特別研究員、東北大学博士研究員、北海道大学学術研究員を経て平成30年7月より現職 。

初めまして。平成30年7月に文部科学省教育関係共同利用拠点の特任助教として七飯淡水実験所に着任しました山崎彩と申します。私はこれまで、北の海に生息するカジカ類の分子分類や寒冷地適応の研究を行ってきました。また、国内河川に生息するニホンウナギの保全に関する研究も行っています。

学生時代には臼尻水産実験所で6年もの歳月を過ごし、季節を問わず研究のために北の海に潜ってはカジカ採集に明け暮れました。海氷や流氷に覆われる海域では、不凍対策をもたない種に環境中の氷核が作用すると、体細胞中の水分が凍結し、死んでしまいます。しかし、寒帯〜亜寒帯に生息する種は、不凍タンパク質の発現により体細胞内にできた氷核の成長を抑制するため、氷が存在する海域でも生存できるのです。学位取得時には、世界各地で冬季に採集したカジカ類の筋肉中に含まれる不凍タンパク質の活性測定に加え、各種が発現させている不凍タンパク質の遺伝子配列を決定することで、カジカ科魚類の寒冷適応を明らかにしました。また、ダイビングで撮りためた水中写真を使って生き物図鑑を作成したり、イカの着ぐるみを作って子供たちへの科学教育に使用したりと、アウトリーチ活動にも力を入れました。他にも、人工イクラ作りや煮干しの解剖、クジラの食性等の出前授業も行いました。これらの活動は、子供たちに科学に対して興味を持ってもらいたいとの思いから自主的に取り組んできました。

最近は、環境DNA手法を用いて国内河川におけるニホンウナギの分布域を特定する調査・研究に携わっています。近年マリアナ海溝での産卵場が特定されたばかりの本種ですが、実は国内河川での分布域すら明らかにされていません。環境DNAによる生物の分布調査は近年急速に発展した研究手法です。環境中に存在する微量のDNAやその断片を検出するため、例えば水を汲むだけで、その周辺に生息する種を特定できます。この技術は生物を直接捕獲する必要がないため、絶滅危惧種や捕獲が困難な種の分布調査、あるいは生物相調査に利用されています。生物の採集には多大な労力と種判別の専門知識を要しますが、環境DNAはより簡便に行うことができます。今後はこの手法を本拠点の実習に取り入れ、実習生らに最先端の研究を体験してもらいたいと考えています。

七飯淡水実験所・臼尻水産実験所・忍路臨海実験所で行われる実習は発生工学からバイオロギングまで取り扱う分野が幅広く、私自身未知な分野もあるため、実習を通して一緒に学ばせていただいています。本拠点を利用する学生らが将来の日本の水産科学を担う人材になりたいと希望してくれることを願いつつ、一人でも多くの学生に水圏生物の魅力を伝えられるよう本拠点の業務に邁進していきたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

- FSC

- トピック

天塩研究林で利用者セミナーをおこないました

2019年3月19日

天塩研究林では、毎年2月に研究林を利用した研究者や学生が発表をおこなう、「フィールド利用者セミナー」を開催しています。利用者は本学のみならず、他大学や研究機関など幅広く活用されています。今年は2月20日におこなわれ、下記プログラムを「植物の話」「土の話」「熊の話+α」のサブタイトルで三つのパートに分けて発表が進められました。

- 天塩研究林長 高木 健太郎 准教授

開会のことば - 小樽商科大学 片山 昇 准教授

ヒトによる「いじめ」から山菜が回復するまでの軌跡 - 北大環境科学院 河上 智也 博士1年

トドマツの根っこはライバルにの存在で変体する? - 北大農学研究院 北条 愛 博士3年

二つの衛星で森林生長量の推定はできるのか? - 北大工学院 茂木 透 特任教授

なぜ道北地域で地震がおこるのか - 北大環境科学院 小林 高嶺 博士1年

森林の炭素と鉄の動きは季節と関係してる? - 北大環境科学院 植村 茉莉恵 修士2年

冬の森林の土壌養分(窒素)はどうなるか? - 北大ヒグマ研究グループ 伊藤 泰幹(北大文学部3年)

北大クマ研の2018年調査結果 - 北大文学部 松本 朋華 学部4年

今どきのヒグマとヒトのご近所付き合い - 北大農学研究院 玉井 裕 准教授

きのこの山計画進行中 -天塩林を宝の山に - 北大CoSTEP 朴 炫貞 特任助教

森とアート - 天塩研究林 芦谷 大太郎 森林保全技術班長

閉会のことば

このセミナーは普段フィールドを支える技術職員や森林技能職員を対象としているもので、職員が管理しているフィールドでどのようなことがおこなわれているのか?また、職員のサポートがどのように生かされ、役だったかを深く知る機会になっています。こうした機会は日頃縁の下の力持ちとして働く職員にとっては貴重な時間であり、仕事に対する誇りや今後の研究協力に対する大きな原動力にも繋がっていきます。

- トピック

- 企画調整室

- 天塩研究林

- 森林圏ステーション

Newsletter #20-4 ジャイアントミスカンサスの道内への普及を目指して

2019年2月19日

耕地圏ステーション 生物生産研究農場 山田 敏彦

約10年前にはバイオマスのブームがあり、植物資源からバイオエタノールを製造する動きが北海道にもありましたが、いったんブームは静まりました。しかし、最近、バイオマスが話題に上るようになってきました。人類が直面している温室効果ガス削減の対策には、バイオマスの積極的な利活用がやはり不可欠です。低温条件でも高いバイオマス生産が可能で、肥料がほとんど不要であるなどの利点から、寒冷地のバイオマス資源作物としてススキ属(Miscanthus)が近年、注目され、特に、二倍体のススキ(M. sinensis)(2n=38)と四倍体のオギ(M. sacchariflorus)(2n=76)との自然交雑した三倍体雑種のジャイアントミスカンサス(M. x giganteus)(GM)の栽培面積が欧米では増加してきています。北大農場でもGMを長期間にわたり栽培し、その能力を調査しました。その結果、平均25.6 ±0.2トンha-1 年-1の高い乾物生産を実証できました(写真1)。また、土壌炭素貯留量は1.96 ± 0.82 トンha-1 年-1 であり、森林での値より高く、資源作物としてGMを栽培することにより、温室効果ガスを削減できる機能があることを明らかにしました(Nakajima et al. 2019, Carbon Management)。GMは地上部分が十分に枯れる晩秋から早春にかけて収穫を行います。北海道では冬季多雪地帯であるために、雪解け後に刈取らなければなりません。幸い、GMは風雪が強い冬季間でも倒れない特性があることがわかりました(写真2)。現在、北海道各地に資源作物のGMを普及させることを目指して、各地に試験栽培を開始したところであります。バイオ燃料の原料としての利用にはまだ技術的にハードルが高いため、当面はペレットとしての燃焼利用を考えています。地域に賦存する木質や稲わらなどのバイオマスとGMを混合したペレットの試作なども検討しています。燃料原料以外の用途として、家畜敷料としての利用があげられます。木質バイオマス高騰のため、家畜敷料不足が深刻な問題になっています。また、昨今話題のプラスチック削減のための代替素材としても注目されています。一方、農業の生産現場での従事者の高齢化、労働力不足に伴い、農地条件が悪い場所等で耕作放棄地の増加が予想されています。そのため、農地の有効利用の一つとして、栽培が容易で省力的なGMを栽培し、いろいろなバイオマス資材用途に利用されることを期待しているところです。

- FSC

- トピック

Newsletter #20-3 FSCトピック 甚大な台風被害を受けた和歌山演習林

2019年2月15日

和歌山県にある北海道大学の和歌山研究林は8月23日の台風20号で大きな被害を受けました。林道が30か所あまり崩落し、実習・調査用の資材や用具600点以上が河川の氾濫で流失するという、研究林設立以来もっとも壊滅的な被害でした。

台風20号の猛烈な雨

8月23日、 強い台風20号が和歌山県に接近し、危険回避のため研究林スタッフは全員自宅待機となりました。夜には、周辺で1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が降ります。その後、研究林庁舎のある平井集落内の道路が、平行して流れる平井川の氾濫のため、同時に2か所が陥没しました。集落外へのアクセス路3本のうち2本が断たれる非常事態となりました。

雨が収まったのは25日、研究林庁舎と上流部にある研究林を結ぶ国道371号線が崩壊したとの情報がもたらされます。

(平成30年8月28日撮影)

(平成30年8月28日撮影)

甚大な被害状況

現在は被害総額を算定中ですが、流失した資材や林道の被害を全て含めると、数千万円単位にのぼる見通しです。

和歌山研究林がある紀伊半島は毎年頻繁に台風が来ます。そのため、台風が接近する可能性があるときは、大水で流されたり、風で飛ばされたりしないよう用具・資材類は、建物や物置の中など安全な場所に避難させます。今回も同様の対応を行っていましたが、それでも甚大な被害となりまいりました。

(平成30年8月28日撮影)

(平成30年8月28日撮影)

現在の復旧状況

研究林庁舎がある平井集落と下流にある市街地をつなぐ道は、3本のうち2本が陥没により通行不能になりましたが、9月下旬になってようやく陥没していた1本の仮復旧が完了し、平時とそう変わりのない交通事情へと戻ることができました。

その一方で、上流域にある研究林へのアクセスはいまだ大きく制限されたままです。国道371号線の少なくとも4か所が大きく崩壊しており、自動車で研究林へは近付くことができません。国道の復旧は現在ようやく着工したところで、2019年春頃までには研究林入口まで行われる見通しとなっていますが、研究林内については崩壊の規模が大きく、完全復旧がいつ頃になるのか、未定のままです。

研究林からのメッセージ

今年は台風に限らず悪天候が続き、研究林へ近付くことすらままならない日々が続きました。このため復旧作業はあまり進展していません。ただ、このような状況でも一部の学生実習や野外調査は、研究林スタッフがしっかりと安全管理を行ったうえで受け入れを続けています。研究林スタッフはポジティブな姿勢を持ち続けて前に進んでいることを広く知っていただけるととても嬉しく思います。

- FSC

- トピック

Newsletter #20-2 北方生物圏フィールド科学センターへの要望

2019年2月7日

北海道大学病院 松野 吉宏(センター外運営委員)

北方生物圏フィールド科学センターの外部運営委員を拝命してもうすぐ2年が経過します。平素の業務のうえで直接お世話になることもほとんどなく、貴センターについて知るところの乏しかった小生にとっては、新鮮でもあり、しかしどこか懐かしさや親しみも感じられる発見や気づきの2年間でありました。

貴センターは本学の「本学らしさ」をもっとも色濃く備えている部局のひとつと言えるのではないでしょうか。分野違いから来る無知を恐れず申し上げれば、森林圏、水圏、耕地圏の各ステーションにおいて維持管理されている、北海道なればこその教育・研究環境を生かし、本学らしい魅力ある情報発信や社会への提言、次世代への継承を着実に今後もお進めいただきたいと期待しております。そして国内外の研究者たちにも研究のフィールドとして広く活用されている実情を、学内はもちろん、市民や社会へも上手にアピールしていただきたいと思います。

貴センターの「本学らしさ」は市民にもわかりやすく、北大植物園をはじめ子供たちや一般市民にとってもっとも身近な「北海道大学」もまた貴センターではないでしょうか(その次は北海道大学病院かもしれません)。その立ち位置を生かし、大学が行う高度な学術研究や教育と、市民生活や次代を担う子供たちの憧れとの間をつなぐ役割を大切にしていただきたいと思います。小生自身、小学生のころ函館の実家近くにあった水産学部の、ある若手(だったのでしょう)研究者のもとに訪問させてもらう機会があり、実験ベンチサイドで「プランクトンのお話」から食物連鎖のいかなるものかを聞かせていただきながら、はじめて大学や研究者というものに触れて子供心に覚えた興奮や感激、そしてその場面は半世紀を経過した今でもフラッシュバックしてまいります。現在、貴センターにおかれてもさまざまなアウトリーチ活動が行われているようですが、これからも市民や子供たちに夢を与える開かれたセンターであっていただきたいと思います。

そうは申しても、フィールドの強みを生かした諸活動も現実には採算の取れるものばかりではないようですし、教職員の確保や施設の管理などを含め教育研究環境の維持自体にかかるご苦労も並大抵ではないことも知りました。すでに実績のある自治体はもちろんのこと、過去のある時期とは異なって、地域再生や環境保全などには国内外のさまざまな企業などの関心も増しているのではないかと感じます。今後はそうした社会的なうねりを機敏にキャッチして、研究や諸活動を広い枠組みで展開する機会も増やしていけるのかもしれない、と思うこともあります。

小生も、人並みにストレスフルな日々を過ごしてはときに北大植物園を散策し、深呼吸しながら空を見上げて癒される教職員の一人です。本学の北海道大学らしさが一層輝きを増すように、多少大げさに申せばその象徴と言ってもよいかもしれない貴センターの活動に今後も注目してまいりたいと思います。貴センターの益々のご発展を祈念しております。

- FSC

- トピック

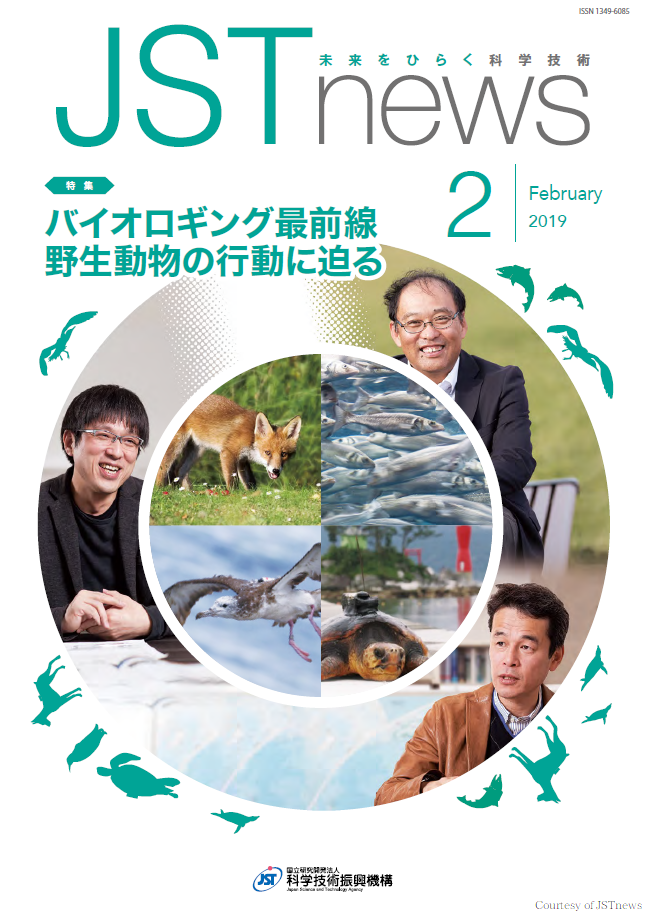

JST news 2019年2月号に「バイオロギング最前線 野生動物の行動に迫る」(監修 宮下和士教授)が掲載されました

2019年2月6日

国立研究開発法人科学技術振興機構(略称JST)の広報誌であるJST newsの2019年2月号の特集として、生態系変動解析分野の宮下和士教授が監修した「バイオロギング最前線 野生動物の行動に迫る」が掲載されました。

宮下和士教授はJSTの戦略的創造研究推進事業CRESTにおいて次世代型バイオロギング・システムを開発されており、その研究内容についても掲載されております。

JST news 2019年2月号は以下のリンク先よりご覧いただけます。

http://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber1902.html

宮下和士教授がCRESTで行っている研究概要については、以下のリンク先よりご覧ください。

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/project/33/33_16.html

- トピック

- 生態系変動解析分野

岸田准教授の研究成果が北海道文化放送で紹介されました

2019年1月15日

苫小牧研究林の岸田治准教授の研究成果が北海道文化放送(uhb)の番組「みんなのテレビ」で紹介されました。uhbでは以前より国内外来種としてのアズマヒキガエルについての放送をしていましたが、今回の岸田准教授の研究成果から北海道におけるアズマヒキガエルの与える影響の大きさに懸念を示す内容となっています。

- トピック

- 森林圏ステーション

- 苫小牧研究林

Weekday Campus Visitで生物生産研究農場に、佼成学園高等学校(東京)の生徒6名が見学に訪れました。

2018年12月12日

12月10・11日の両日おこなわれた、高大連携の取り組みのひとつのWeekday Campus Visit (WCV)は、NPO法人 NEWVERY WEEKDAY CAMPUS VISITのコーディネートにより、CoSTEP(科学技術コミュニケーション教育研究部門)が受け入れたプログラムです。このたびCoSTEPとの連携により当センターでもカリキュラムの一部として協力しました。

生徒たちは酪農生産研究施設の牛舎を訪れ、まず施設の歴史や研究内容を技術職員から受けました。また当施設は農学部以外にも、獣医学部や医学部、工学部などの研究・教育など多方面に利用されていて、当施設の意義についても理解を深めてくれたようでした。

獣医学部の実習や、搾乳作業にも立ち会うことが出来、特に機械化された搾乳作業を見学することで、先の北海道胆振東部地震による停電で起こった酪農業の被害についても知ってもらうことが出来ました。

最後に搾りたての牛乳の試飲をおこない、殺菌方法や飼料の違いによる味や香りの特徴についても体験してもらいました。

技術職員から牛舎の概要を聞く生徒たち

後方の獣医学部の実習を見学した後、技術職員から解説を受ける

搾乳の準備

「君たちも見学に来るかい?」と言いたげなウシ

低温殺菌により風味豊かで飼料のトウモロコシの香りすら感じられる牛乳

- トピック

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

HUSTEP(北海道大学短期留学プログラム)が研究棟でおこなわれています

2018年11月22日

11月16日にHUSTEP(北海道大学短期留学プログラム)のプログラムで、当センターと大学院農学研究院でおこなっているEnvironmental Science for Biological Resources(生物資源のための環境科学)の6回目の授業Global warming and forest carbon cycling (地球温暖化と森林炭素循環)がおこなわれました。

- トピック

- 森林圏ステーション

Newsletter #20-1 長寿の秘訣 ~地球上の最長寿生物「ナラタケ菌類」の三つの秘密~! (森林圏ステーション 南管理部 車 柱榮)

2018年11月14日

時代が変わっても健康と長寿は昔から、人類共通の願いである。日本は世界一の長寿国である。その理由について、食べ物と長寿の関係に詳しい日本食肉消費総合センターは、抗生物質の開発や医学の進歩の他に、食生活の質的転換、すなわち穀粒中心から動物性食品を併せて摂る食生活が進んだから、という。しかし、長寿には医薬や栄養源以外の理由はないのだろうか? 実は、私がこれまで研究してきたナラタケ菌類は現在、地球上で一番体が大きく最長寿の生物なのだ。森林において、10トン以上の体で1,500年も生きているナラタケ菌類が私たちに長寿の秘訣を三つ教えてくれた。

秘訣その一は“器用な生き方をすること”:北海道で「ボリボリ」と呼ばれているナラタケ菌類は、私の研究によって2新種と1新亜種を含む6種が生息していることが分かった。世界的には30種以上の多様な種がある。彼らの生活パターンは驚くことに、樹木を含む森林植物に対する病原菌でありながら、自ら倒木、落葉及び落枝などの木質分解能力を持っていることに加えて、他の植物や菌類との共生能力も併せ持つことである。まさに器用な生き方が出来ることなのである。

秘訣その二は“繋がりを作ること”:ナラタケ菌類は、緑の葉を持っていないことで独自生存が不可能なラン科植物のオニノヤガラやツチアケビとの共生生活を送っている。森林内では、ナラタケ菌類は寄生者や腐生者として土壌中に特異な兵器とも言える菌糸束を伸ばし、オニノヤガラの根茎やツチアケビの根と繫がるのである。彼らと栄養分や水のやり取りをして共に生きることが出来るのである。

共生するキノコもある。森の中の切り株や枯死木には正常なキノコの傘が出来ず団子状になってしまうタマウラベニタケを見かけることがある。それはナラタケ菌類の技である。タマウラベニタケはナラタケ菌類がいる場所でしか発見できない。ナラタケ菌類がまず木質を分解し、そこで生成された2次代謝物質がタマウラベニダケの生存には欠かせないようだ。タマウラベニタケは栄養分を求めて、ナラタケ菌類に侵害を受けながらも共存するのである。さらに、森林内には大きなウサギ耳状のものを作ることでオオミノミミブサタケと呼ばれるキノコがある。土の中に形成された菌核から生えたものである。菌核を調べてみると菌核内部がナラタケ菌類の菌糸束で侵されている。すなわちオオミノミミブサタケ菌はナラタケ菌類から侵害されることで危機感を感じ、キノコを作り胞子を飛ばすことで子孫を残せるのである。このようにナラタケ菌類の菌糸束は森林土壌中であらゆる生き物と繋がりを作る。ネットワーク作りが上手な生き方が第二の秘訣と言える。

秘訣その三は“ボランティア上手であること”:ナラタケ菌類の菌糸束の外側はエナメル質のような光沢質である。野鳥であるクロツグミやアカハラは森林内で巣を作り、雛を育てている。ナラタケ菌類の菌糸束は、地面の腐った倒木などから容易に、豊富に取れる。菌糸束は、保温性があり、またヒナの排泄物や雨水に対する撥水性が優れているので、雛と接している巣の内部材料として使われる。そこで使われた菌糸束は死ぬことでナラタケ菌類にとっては何のメリットもないように見える。しかしよく考えると、森の中にナラタケ菌類が生息していることで巣のための材料提供が出来、ツグミやアカハラが住みやすい環境になる。そこに棲息するアカハラは植物の果実を餌にすることで樹木の種子散布の働きがある。多様な森林が維持されることはナラタケ菌類の生存や広がりにとっても都合の良い環境になる。このことは「野鳥のためにあることが回りまわって自分のためになる」というボランティア精神あふれる生き方と言えるのではないだろうか?

さて、ナラタケ菌類の長寿の秘訣は私たちの長寿にどのように生かすことができるであろうか?ナラタケ菌類のような完全な“器用さ”は望まなくていいが、新しいことを目指す姿勢を持つこと。また、身の回りのすべてと社会的ネットワークを作り、時間がある限り奉仕の生活を送ることで自分を照らされ、生きる必要性を感じることである。すなわちナラタケ菌類の生き方こそが、身体的(フィジカル的)・メンタル的な長寿のための秘訣ではないだろうか?

- FSC

- トピック

苫小牧研究林の岸田治准教授らの研究が紹介されました

2018年11月9日

苫小牧研究林の岸田治准教授らの、本州のヒキガエルが北海道の在来両生類を中毒死させる研究が全国紙2紙に紹介されました。

yahooニュースでは毎日新聞版の全文がお読み頂けます。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181106-00000000-mai-life

公益財団法人 森林文化協会では朝日新聞版の全文がお読み頂けます。

https://www.shinrinbunka.com/news/pickup/17313.html

毎日新聞(有料記事)

https://mainichi.jp/articles/20181106/ddm/012/040/038000c

朝日新聞(有料記事)

https://www.asahi.com/articles/CMTW1811070100005.html

- トピック

- 森林圏ステーション

- 苫小牧研究林

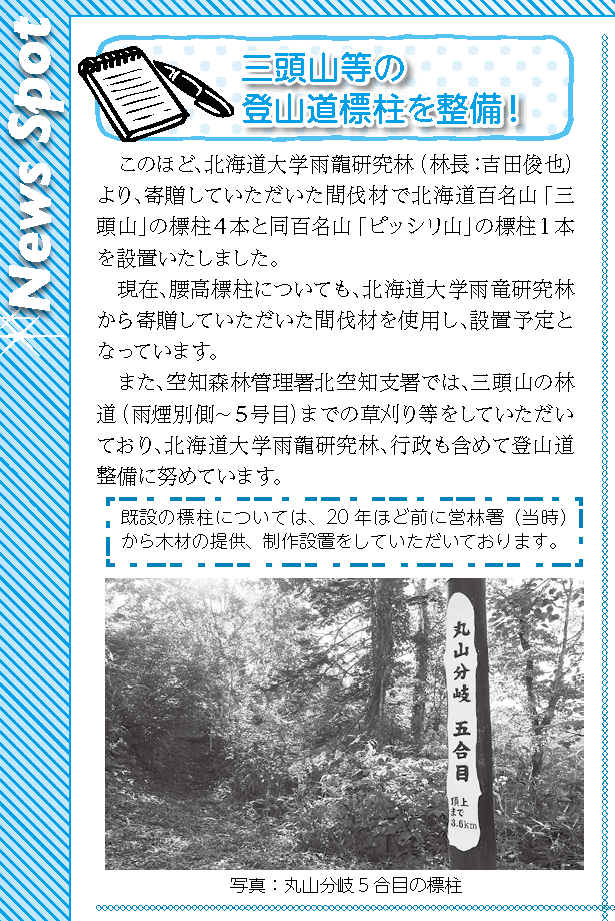

雨龍研究林の間伐材で登山道標柱が整備されました

2018年10月18日

雨龍研究林の間伐材により、幌加内町では北海道百名山の「三頭山」と「ピッシリ山」の標柱を設置しました。

- トピック

- 森林圏ステーション

- 雨龍研究林

植物園で「葉っぱで作る植物図鑑」を開催しました

2018年8月3日

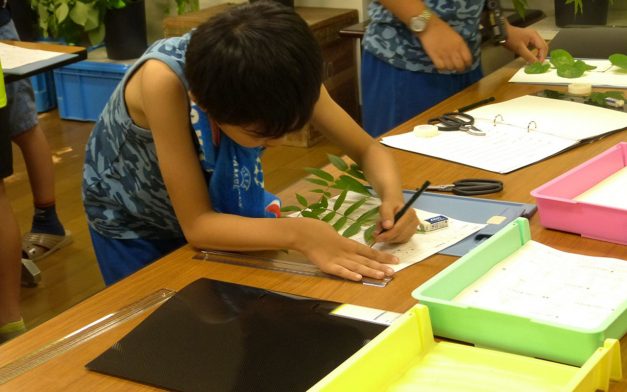

耕地圏ステーション植物園では,7月26日(木)・27日(金)の2日間にわたり,大学等地域開放特別事業「葉っぱで作る植物図鑑」を開催しました。

この企画は,例年同時期に,小学生を対象として実施しており,本年度も2日間で4回(1日2回),合計40名の小学生が参加しました。

両日とも天候に恵まれ,参加者たちは園内でハルニレの観察や葉っぱの採集をした後,室内に入り,職員の指導により図鑑づくりに取り組みました。

植物園では,3月にも小学生を対象とした「冬の植物園 ウォッチングツアー」の開催を予定しております。

園内で葉っぱの採集を行う参加者たち

園内で葉っぱの採集を行う参加者たち

室内で図鑑づくりに取り組む参加者たち

室内で図鑑づくりに取り組む参加者たち

- トピック

- 植物園

- 耕地圏ステーション

Newsletter #19-4 自然エネルギー研究からの学び

2018年6月22日

耕地圏ステーション 生物生産研究農場 荒木 肇

再生可能エネルギーの農業活用について、工学部から作物残渣のエネルギー資源化の研究依頼があり、北大農場で産出される作物残渣の所持熱量測定や粉砕、ペレット化の可能性調査が、自然エネルギー研究の始まりだった。地元業者からの依頼もあり、夕張温泉のボイラー室からの余剰熱と温泉廃湯(熱交換温水)とをハウス内と内部のベッドに導入して、冬季アスパラガスを試みた。ホテル社長や地元の設備会社社長が、自らの施設や道具でシステムをつくり、厳冬期でもハウス内暖房なしにアスパラが生産された。

夏に雪冷熱や冬季に堆肥熱にチャレンジした。夕張市の閉校学校活用事業で、厚生労働省からの補助事業で、その一部には自然エネルギーによる体育館での野菜生産が含まれていた。自然熱源から人間が活用する熱量を獲得するには大量の雪や堆肥が必要である。「雪を使うと省エネ」「雪は代替冷熱源」には間違いないが、それを実現するには「研究施設」を作成してからの研究になる。上述の事業費から、雪冷熱は設備会社が地下雪室(L4.5xW3.6xH2.7m)を製造し、体育館内にアスパラガスやチコリーの栽培ベッドを利用させていただいた。

チコリーは根株を定植して15℃で萌芽して食用にするが、20℃では葉が結球せず、10℃では葉が伸長しない。温度制御を研究するには好適な材料である。雪室からベッドへの冷熱輸送は雪室底部とベッド間に循環パイプを設置し、冷水循環で対応した。つまり冷水がベッドに行き、そこで暖められた水は雪下で冷却されて、またベッドに導く方法である。

調査を継続すると種々の課題がでてきた。「室中の雪が7月で融けてしまった」。雪室といっても、壁には断熱材を貼り、地温伝導を抑制、融水はポンプでくみ上げ等の工夫をしているが、こればかりは雪量で解決するしかない。結局データを採取した年は25万円を払って美唄から雪を購入した。次に「冷水は来るがベッドは冷えない」。冷水はベッドの壁面を通過する。ベッドにも断熱材を底面・側面・天井に設置しているおり、ベッドおいたハウス内も地中熱の冷風を流している。地中からの冷風は地上にあがるとすぐに高温になる(空気の比熱はたいへん小さい)。周囲が25℃以上なら、断熱材を貼っていても、ベッド内部の気温は冷やせない。盛夏に雪冷熱でチコリーをつくる試みは失敗したが、「栽培箇所の断熱と培地の直接冷却」の重要性を認識した。あたりまえのことがやっとわかったのである。

翌年は栽培室(断熱材で囲う、L1.8xW1.8xH2.4m)をつくり、この内部に地下3mの地中熱を導入するが、その導入パイプも断熱材被覆。栽培室内部には培養液を循環させる水耕装置を設置し、培養液中に雪冷水パイプを直接導入。結果としてこの方法は盛夏でも培養液を15℃に制御することとなった。

培養液に投げ込みクーラーをいれれば設定温度は実現できたかと思う。技術研究とするなら、熱供給側(貯雪→雪冷水循環)と栽培装置側(室内温度や培養液循環)の双方が温度管理できる構造物であることが技術の鍵である。「雪で冷却」はローテクであり、「雪で冷えるのは当たり前」の発想もあり、研究費獲得も容易ではない。そのローテクを実現する環境にも考慮いただきたい。

最後に環境で一言。自然エネルギーでの農業生産に関心をもつ学生が多い。なぜ実現できないのだろうか?原子力依存の政策にも問題がある。「自然エネは不安定か」はもちろんそうである。自然に依拠しているから。技術的にまだまだアイディアや知恵が必要です。そして自然エネ活用を動かす社会や組織が必要である。前述の研究では、技術だけでは自然エネ活用はできないと実感した。自然エネを使う社会をどうつくるか? 初期投資の確保、自然エネ活用事業の経営、利潤分配等の課題があり、この「環境起学」が重要。熱心な学生がいるが外部資金が不充分で、研究費をかなり投入した。退職までには赤字解消を申し添える。

- FSC

- トピック

Newsletter #19-3 北方生物圏フィールド科学センターへの要望

2018年6月13日

大学院農学研究院 研究院長 横田 篤(センター外運営委員)

私の専門は農芸化学の応用微生物学で、学生時代を含めこれまで40年近く専ら実験室におりましたので、フィールド科学センターとは接点がありませんでした。しかし農学研究院長として3年前からセンター外運営委員となり、漸くセンターとの関わりができました。そこで運営委員会での経験と農学研究院や北大の運営面からの要望を述べてみたいと思います。

運営会議に出席して初めて知り印象的であったことは、センターの各施設が各領域の学内外の研究者に利用されているだけでなく、文科省教育関係共同利用拠点として学外や海外からも学生を受入れ、フィールド科学に強みのある北大の教育研究に有効利用されていることでした。一方で、組織再編により2001年にセンターが誕生し各領域が一つの組織にまとまった意義を踏まえた今後の展望についての議論が必要ではないかと感じました。これは逆に言えばセンター発足時に農学部から農場、牧場、演習林、植物園と一挙に4つもの附属施設が切り離されたことの教育研究面におけるデメリットをどうしても考えてしまうからです。

次に本論として北大の運営面から見た要望です。そもそも演習林や農場は維持資金としての基本財産であり、その運用(経営)収入は札幌農学校や北海道帝国大学の経常的な運営財源でした。秋林ら(北大演研報 54(2), 273-298 (1997))は、例えば昭和初期に雨龍地方演習林の森林売却益によって理学部創設費(昭和2~5年)の半分が賄われ(現在博物館となっている旧理学部の建物新営費の70%)、他にも医学部附属病院拡張費(昭和元〜9年)、農学部の改築(含現在の本館新営)費(昭和7~12年)の大部分が支弁され、これが農学校から帝国大学への昇格やその後の総合大学化の決め手になったと述べています。国の財政が逼迫する中このような自己資金の有無は大学運営に決定的に重要であったため、当時の帝国大学は演習林の拡充に努めました。中でも北大の演習林は広大で現在でも国立大学の全演習林面積の1/2、世界の大学演習林としても最大の面積を誇っています。残念ながら現在は過去の過度な伐採により森林が回復せず、研究林の収益はごく僅かと聞いています。

一方、世界一の広大な面積を生かしてカーボンオフセットの仕組みを導入すれば、伐採によらずに持続的な収益をあげることが可能との試算があります。法人化による財政難に苦しむ今こそ演習林設立の原点に立ち返り、全学の経営に貢献する時ではないでしょうか。センターの理念としての「持続的な生物生産」にも合致し、緑のスクールカラーを持つ北大らしい先進的な取組みとして世間からも評価されるでしょう。この取組みは過去に何度か検討されていると聞きますが、この機会に是非推進し実現していただきたいと考えます。

フィールド研究に従事していない素人が勝手なことを申し上げました。ご無礼や私の思い違いがあれば指摘いただき、ご容赦とご教示を乞うものです。

- FSC

- トピック

Newsletter #19-2 桃栗三年柿八年…

2018年5月15日

水圏ステーション 七飯淡水実験所 山羽 悦郎

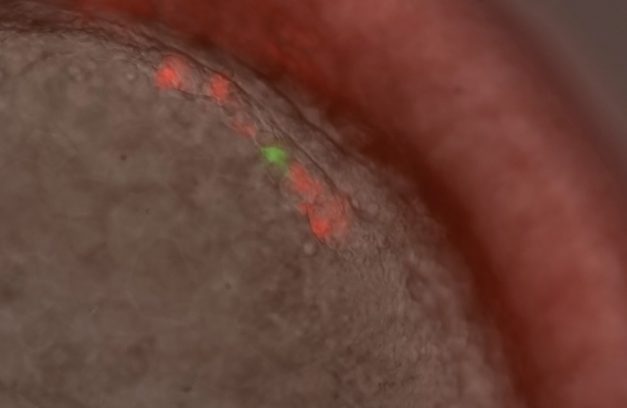

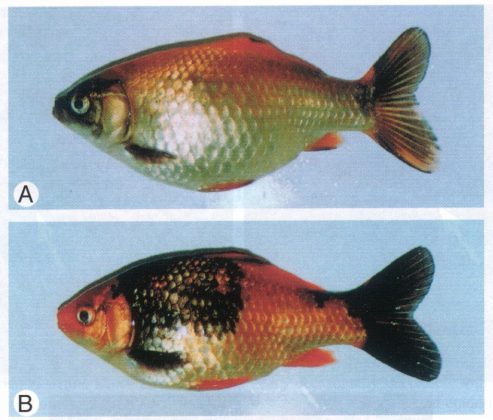

20年以上前に、「桃栗三年柿八年といいますが、これは種(タネ)から栽培した場合です。甘柿の枝を渋柿の根に接木すれば、八年かからずに甘柿を食べられるのです。このような種苗生産を魚でできないでしょうか。…」という文章で始まる科学研究費の申請をしました。首尾よく研究費に採択され研究が始まりました。どんな研究かというと、まずある魚(ドナー種)の発生過程で分化してくる生殖細胞の元となる細胞(始原生殖細胞:PGCといいます)を取り出し、別の種(宿主種)の胚へ移植します。そうすると宿主種の生殖腺にドナー種のPGCが組み込まれ、やがて宿主種の生殖腺の発達に伴ってドナー種の配偶子(卵、精子)が作られます。このままだと宿主種の配偶子も作られますから、宿主種のPGCは分化できないようにします。このようにして、別の種の配偶子を作る魚が作り出されました。約3ヶ月で成熟するゼブラフィッシュを宿主種とし、成熟に1年以上かかるキンギョやドジョウの精子が作れたのです。つまり、キンギョやドジョウのPGCをゼブラフィッシュへ接ぎ木することで配偶子を作るまでの時間を短縮することができました。しかし、どんな魚の配偶子も作り出せる訳ではありませんでした。同じ属の近縁種なら卵も精子も作れますが、遺伝的な距離が遠くなるにつれて精子だけしかできなくなり、目のレベルまで離れると配偶子は作られませんでした。接ぎ木の場合でも、種間の遺伝的距離が遠くなればつながらなくなりますから。

「接ぎ木」というのは農業・園芸用語です。別の種の配偶子を作り出す魚は、動物での「キメラ」という用語を使います。キメラというのは、遺伝的に異なる2つ以上の細胞から個体が構成されているという意味を持ちます。受精後、細胞が増殖をする時期に、同種の他胚からの細胞を移植すれば簡単にキメラは作り出せます。キンギョにフナの胚を移植すると、キンギョとフナの細胞をもったキメラができ、さらに両方の配偶子を作ります。すなわち、一つの個体から複数の個体の配偶子を生産することができます。これを発展させれば、多様性を持った配偶子を少ない個体に作らせることができるのではないかと考えています。現在、数多くの胚からPGCを集めて移植したキメラの誘導を目指し、研究を進めています。

- FSC

- トピック

Newsletter #19-1 ミズナラもふるさとがやっぱりあずましい

2018年4月12日

森林圏ステーション 南管理部 門松 昌彦

古くから、北海道は優れた材質の広葉樹を産するところとして世界的に知られてきました。その広葉樹のひとつであるミズナラは、明治時代には「インチ材」の枕木として欧州に輸出されていました。ただし、実際の用途は枕木ではなく、家具の材料と使われていました。ナラ類の柾目(まさめ)という切断面には、「虎斑(とらふ)」とよばれる美しい紋様が表れ珍重されます。しかし近年、広葉樹王国と呼ばれてきた北海道にも陰りが見えてきて、道産材流通量が減少し輸入材が増加しています。

これに対処するため資源量の確保は当然ですが、育種的観点を入れて品質の向上を図ることも望まれます。道東の足寄(九州大学北海道演習林)では、足寄産ミズナラの材質が地域特性なのかどうか問題になったことがあると聞いたことがあります。一方、研究が先行している針葉樹のトドマツでは雪や寒さに関係する地域変異が報告されています。ミズナラの品質等が自生地の環境に影響されるのか、または遺伝的違いに左右されているのかを明らかにするため、1981年に以下の地域の同一母樹セットのドングリを相互交換し、足寄、山部(東京大学北海道演習林)、雨龍(北海道大学雨龍研究林)に産地試験地が設定されました。産地として定山渓(国有林)も加えられました。

設定20年後に3試験地を調査しました。産地を比較すると、根元直径は山部が最も太く、定山渓が最も細かったです。樹高も山部が最高で、定山渓が最低でした。試験地間を比べると山部試験地が成績優秀でした。試験地内での産地同士の違いをみると足寄では顕著ではありませんでしたが、他の試験地では根元直径、樹高ともに産地により違いがありました。さらによくみると、山部試験地ではそこがふるさとの山部産が、雨龍試験地では雨龍産が相対的に成績が良かったです。なお、定山渓産は3試験地全てで最悪の結果を示しました。設定30年後に3試験地を再調査しましたが、似たような傾向がみられました。

最大積雪深は足寄、山部、雨龍の順に深く、足寄は1mにもなりませんが、雨龍では平地でも2mを優に超えます。写真に示したように、雨龍試験地では一部の足寄産ミズナラが雪圧の被害を受けていました。産地間の違いの要因のひとつとして雪が挙げられるかもしれません。

ミズナラ人工林は100年強で収穫できると言われています。今37年を迎えた試験地はまだまだ若いステージにあります。

- FSC

- トピック

2018年2月25日(日)に、第5回KIKORI祭に参加しました。

2018年3月5日

北海道中川町で、第5回KIKORI祭が開催されました。

3名1組でチームで参加します。

名寄(名寄教育研究棟)からは、「北大北管理部」「NYR38」「木人会」の3チームが参加しました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

中川町のKIKORI祭のページは、こちら。

http://nakagawanomori.info/kanko/kikori/

- トピック

- 森林圏ステーション

Newsletter #18-4 新任教員紹介

2017年12月24日

新任教員紹介:市原 健介(いちはら けんすけ)

(News letter 18号掲載予定)

水圏ステーション 室蘭臨海実験所・特任助教

経歴: 北海道大学大学院理学院自然史科学専攻博士後期課程修了。博士(理学)。専門は海産緑藻の分類学、進化生物学。東邦大学博士研究員、日本女子大学学術研究員、日本学術振興会特別研究員(東京大学新領域創成科学研究科)等を経て、平成29年4月より現職。

初めまして、2017年4月に文部科学省教育関係共同利用拠点の特任助教として室蘭臨海実験所に着任しました市原健介と申します。これまでは主に緑色の海藻類を対象として、分類(新種記載)や適応進化の研究を行ってきました。大学院時代は、沖縄県で発見した淡水産のアオノリの新種記載や低塩濃度への適応機構についての研究を行い、学位を取得しました。学位取得後は緑色海藻シオグサ科の分類や、微細藻ヒメミカヅキモの有性生殖機構、最近では緑色海藻アオノリ類での性染色体領域の解析や生殖様式の進化について研究を進めています。

室蘭臨海実験所には、もう10年以上昔の話になりますが、学部生時代に臨海実習でお世話になった思い出があります。当時の実験所は、チャラツナイの崖の下にあり、眼前に雄大な太平洋が広がっていたのをよく覚えています。臨海実験所という自分の研究対象である海藻類がいつでも採れる場所で、研究生活を送れることはとても幸運なことです。ここでの生活を通じて、自分の研究テーマをしっかりと確立したいと考えています。

着任し、すでに半年以上が経ちますが、国内・国際臨海実習に加えて、室蘭市の小学生や中学生を対象とした学習会を複数担当させて頂いたこともあり、本当にあっという間に時間が過ぎて行ったと感じています。陸上植物と比べると、海藻類は花も付けませんし、地味な印象が強いかもしれません。しかし、実際に海に出てみると、陸上植物の花に勝るとも劣らない鮮やかな色彩の海藻を多く見ることができます。紅藻、緑藻、褐藻はそれぞれに多様性な生活史や生殖様式を持っており、生物学的な視点で見てみても非常に魅力的なグループです。また褐藻類からはアルギン酸やフコイダン、紅藻類からは寒天等の抽出物も多く生産されており、実は人の生活に密に関わっているグループでもあります。臨海実験所で行なわれる実習やその他のアウトリーチ活動を通して、様々な海藻の魅力的な面を利用者の方たちに伝えていけるよう努力していきたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。

- FSC

- トピック

Newsletter #18-3 動植物エッセイ

2017年12月22日

動植物エッセイ:エンビセンノウ―“湿原の花火”を消さないために

(News letter 18号掲載予定)

耕地圏ステーション 植物園 中村 剛

ナデシコ科のエンビセンノウは,北海道では日高・胆振地方のみに見られます.湿性草地のヤチボウズ上に生育し,夏には花火のような紅色の花をつけてヤチボウズの緑と鮮明なコントラストを成します.しかし,湿性草地は放牧地への転換など開発を受けやすく,その自生地は激減しています.私たちの生態調査で,道内ではエンビセンノウは9集団約300個体しか現存せず,そのうち7集団は10個体以下で,絶滅の危険性が非常に高いことが分かりました.

実は,北海道は日本で最も絶滅危惧植物が集中する地域の1つです.しかし,北海道の絶滅危惧植物は必ずしも道固有種ではなく,東北アジアに広く分布する種が多く含まれます.エンビセンノウも,日本(北海道,青森,長野),韓国(江原道),中国(吉林省),ロシア(沿海地方)の環日本海に分布します.種の分布は広い一方で,集団が僅少な日本,韓国,中国で絶滅危惧種・希少種に指定されています.

私は,東北アジアの絶滅危惧植物の研究と保全を行っています.従来,広域分布する絶滅危惧植物の保全研究は,国境という非生物学的な枠組みで制限されてきました.しかし,種の効果的な保全のためには,分布域全体で集団間の遺伝子流動(花粉や種子の移動)の頻度や方向性,集団の遺伝的固有性を明らかにし,集団の保全優先度をグローバルに評価して,その知見を関係国間で共有するネットワーキングが必要です.

これまでロシア,中国,韓国で,研究室の大学院生たち及び現地の共同研究者と調査・採集を行いました.エンビセンノウが絶滅危惧種とされていない唯一の国であるロシアでは,広大な湿原に数百株が咲き乱れており,健全な自生地の環境を知ることができました.遺伝解析の結果,長距離の遺伝子流動はほとんどなく各国で遺伝的固有化が進んでいることがわかり,遺伝的多様性を失わないために日中韓で生息域外保全を進めることになりました.また,北海道・青森集団はロシア集団と,長野集団は韓国・中国集団と比較的近縁なことから,本種は,ロシアから北海道,朝鮮半島から本州の南北2ルートで日本に進入したと考えられます.この分布拡大経路を背景として,種内最大の遺伝的分化は北海道–長野間に認められました.日本国内の保全活動ではこれに留意し,自生地や栽培下で遺伝子汚染を起こさないよう注意が必要です.

環境省では既にエンビセンノウの栽培・増殖を行っていますが,株の由来が不明でした.分布域全域をカバーした遺伝解析の結果と照合することで長野県軽井沢の由来と判明し,生息域外保全株としての価値を回復することができました.北大植物園でも,工事で消失した自生地のエンビセンノウを生息域外保全しています.増殖した保全株を環境が回復した元自生地へ植え戻す計画を地権者企業と協力して策定し,また,環境教育のために園内に自生地の様子を再現した生態展示を制作しました.この生態展示を見て,エンビセンノウの遥かな旅路とその保全意義について考えて頂けたらと思います.

- FSC

- トピック