Newsletter #18-2 研究エッセイ

2017年12月13日

研究エッセイ:海のしきさい

(News letter 18号掲載予定)

水圏ステーション 厚岸臨海実験所 伊佐田 智規

2017年12月23日、JAXAから海の色を測定する新しい高解像度の地球観測衛星SGLI/GCOM-Cが打ち上げられます。愛称は『しきさい』に決まりました。私の研究の一つは、海の色を調べて、海の中にいる植物プランクトンの量、種類、光合成量などを、衛星から推定する事です。船に乗って現場の海水データを集め、それらからアルゴリズムと呼ばれる関係式を作り、衛星の情報と組み合わせる事で、植物プランクトンの量などを広範囲かつ連続的に推定します。海の植物プランクトンは光合成により二酸化炭素を吸収するので、地球温暖化など現在の地球の状態を評価する上でも、その動態を衛星から知る事は重要です。食物連鎖の出発点でもあるので海洋生態系をより理解する事にも繋がります。

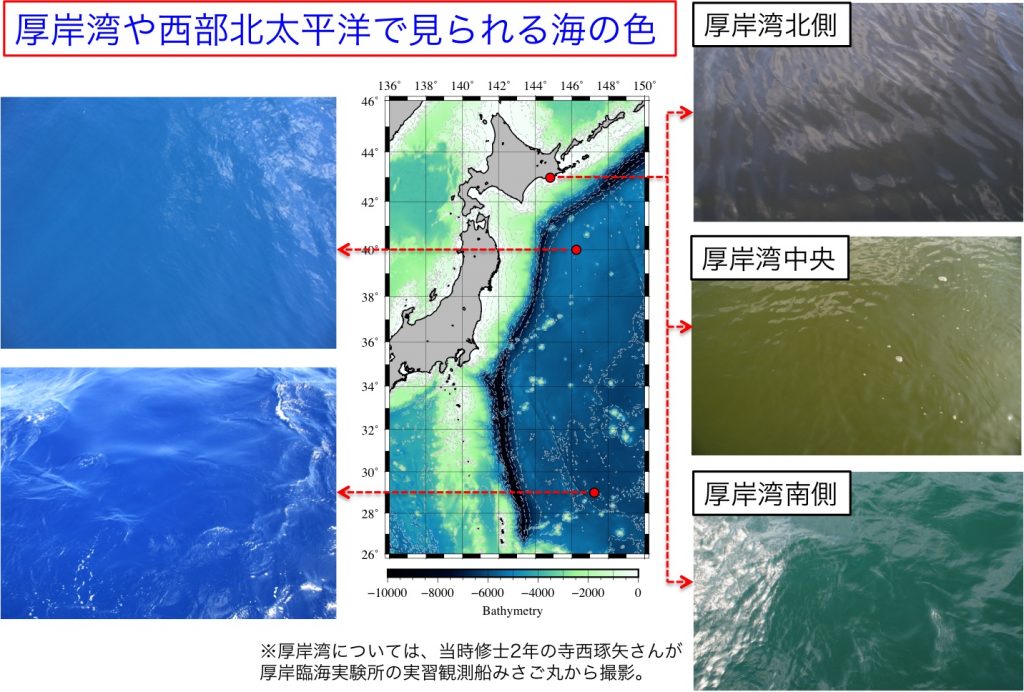

ところで皆さんは、海の色は?と聞かれた場合、どんな色をイメージしますか?おそらく「青」をイメージする方が多いと思います。しかし、海の色は場所や季節によって異なります。陸から遠く離れた外洋域の海は確かに青いのですが、厚岸臨海実験所の目の前にある沿岸の海はむしろ緑っぽく、黄色、茶色、黒っぽい時もあります(下写真)。毎日違う色を見せてくれるので、陸でのお花見や紅葉の様な感覚で楽しむ事ができます。海の色は、水分子自身、植物プランクトン、懸濁物質(デトリタス)、色がついた溶存有機物(有色溶存有機物)の吸収・散乱で決まります。海の色を測定する衛星は、太陽の光が水中に入り、これらの物質に吸収・散乱され、最終的に海から返ってきた残りの光(反射率)を測定しています。現場にある物質と反射率の関係が予め分かっていれば(アルゴリズムを作れば)、反射率を測定するだけで海面付近の情報を推定する事が可能になります。水分子の振る舞いはどこでも変わらないので、外洋域における水中の光吸収成分は主に植物プランクトンである、と比較的単純に考える事ができるのですが、厚岸の様な沿岸域は植物プランクトン以外にも、懸濁物質や有色溶存有機物が豊富に存在するので、複雑な光学特性を示します。特に有色溶存有機物は、陸上の森林や特に湿原などで生成されたフミン酸やフルボ酸といった腐植物質から構成される物で、紫外域を良く吸収します。厚岸水系の上流にはラムサール条約湿地にも登録されている別寒辺牛湿原があり、有色溶存有機物が豊富に含まれた水が別寒辺牛川を通じて厚岸湾へと流れてきます。厚岸の海が黄色や茶色に見える時があるのはそのためです。

新しい海色衛星『しきさい』では、植物プランクトンの量を推定する事以外にも、有色溶存有機物を正確に推定する事もミッションの一つとされています。有色溶存有機物は海への河川流入の指標にもなるので、森・川・海の流域評価にも力を発揮する事が期待されています。厚岸の海は複雑な光学特性を示す一方で、有色溶存有機物の影響を評価できる、まさに最適の海域となっています。『しきさい』がどんな地球の彩りを映し出してくれるのかが楽しみなのと同時に、この衛星の高精度化に向け、厚岸臨海実験所のみさご丸に船酔いにも負けず乗船し、現場検証データを取得する事で、地球観測ミッションに貢献できればと思っています。

- FSC

- トピック

Newsletter #18-1 フィールドエッセイ

2017年12月8日

フィールドエッセイ:ドングリを拾い続けてわかる長期観測の重要性

(News letter 18号掲載予定)

森林圏ステーション 北管理部 植村 滋

果実や種子の数が、個体間で同調しながら年次変動する現象を豊凶変動といい、狩猟採集の時代から人々の暮らしと密接に関わる生物現象として、大きな関心が払われてきました。豊凶変動は個体群の更新動態だけでなく、それらを摂食する哺乳類や鳥類、昆虫などさまざまな生物の個体群動態にも大きな影響を及ぼします。そのため、変動のパタンや豊凶を引き起こすメカニズムを解き明かすことは、生物生産の現場はもとより、複雑な生態系の相互関係の理解にとっても重要な課題のひとつです。

北方生物圏フィールド科学センターの各研究林では、北海道の代表的な落葉広葉樹で、木材資源としても重要なミズナラの種子、つまりドングリの成り具合を長期にわたって観測しています。最も早くから観測が行われている雨龍研究林では、1981年に流域の異なる3つのサイトで林冠を構成するミズナラの成熟個体を選定し、観測を開始しました。その後の台風などによる風倒や大きな枝に損傷を受けた個体を除く47個体でモニタリングが続けられ、2017年現在で36年間のデータが蓄積しています。

モニタリングでは、毎年8月に樹冠下のササや下草を刈り払ったあと、9月初旬から10月上旬まで都合3回、樹冠下に落下したすべてのドングリを拾い集めます。拾い漏れがないように、落ち葉の下も丁寧に探します。集めたドングリは母樹ごとに袋に入れて庁舎に持ち帰り、全体の重さを測った後、ひたすら数えます。最後に、虫食いやシイナ(中身が充実していない種子)を除き、母樹ごとに50個の健全なドングリをランダムに抽出して、1個ずつ重量を記録し、平均値と分散を求めます。数え終わったドングリは山に撒いて、次世代の森の育成に役立てます。

秋の森でのドングリ拾いと言えば、のどかで楽しい牧歌的な光景を思い浮かべる人も多いと思いますが、観測個体が多いことに加えて、庁舎内での計測作業は単純かつ単調ながら、集中力と忍耐力が求められるきつい作業です。特に生産数がそれまでの平均の6倍以上にもなった2010年は、まさにマスティングと呼ぶに相応しい圧巻の大豊作で、手分けして数えたドングリの総数は実に38万個。しばらくは誰もがドングリの顔を見るもの嫌になったほどでした。

これまでの観測結果から、個体間やサイト間で変動の傾向が同調し、受粉期や登熟期の気温や降水量など地域的な気象環境が影響していることが明らかになりました。また、豊作の翌年は不作あるいは凶作になる確率が高く、豊作によって翌年の繁殖に利用される貯蔵資源量が低下するなどの個体の内的要因も豊凶に関与していることが明らかになりました。長期間の変動傾向の中で特に注目されるのは、観測期間の前期は1987年の豊作年を除いて、生産数が少なく変動幅も小さかった変動パタンが1993年を境に大きく変化し、例外はあるものの周期的な変動パタンが見られるようになったことです。考えられる要因のひとつとして、近年の地球温暖化による夏の気温の上昇で光合成活性が高まり、繁殖資源量の回復に要する期間が短縮した可能性を指摘する人もいます。

豊凶変動と他の生物との関係では、森に棲息するアカネズミの個体数が、かなりの確率で前年のドングリ生産数と同調して変動していることが明らかになりました。これは越冬中の餌の多くをドングリに依存しているアカネズミにとって、秋の間に蓄えたドングリの量が越冬中の生存率や翌年の繁殖成功率と密接に関わっているためと考えられています。一方、特別な種子散布器官を持たないミズナラにとっても、生育適地への散布の成功率がネズミの密度依存的な捕食や貯食行動に左右されることから、ネズミの個体群密度とともに豊凶変動の同調性が生じたという適応進化的な仮説の検証についても手がかりを得られることが期待されます。

これまでの観測によって、森林生態系の動的な維持機構の一端が少しずつ解明されてきましたが、何しろ1年かけてようやくデータがひとつ積み重なるだけの地道なモニタリング調査です。そのため、これだけ長期にわたって個体ごとの種子生産量を大規模に観測している研究は世界でも例がありません。短期間では決して成果を得ることができない息の長い研究ですが、各研究林では森林のダイナミクスや生物間の相互作用に関するさらに興味深い謎を解き明かすために、ドングリを拾い続けています。

写真1:秋の森でドングリ拾い。豊作年は職員総出で拾います。

写真2:作業所内での計数は、集中力と持続力が求められるきつい作業。

- FSC

- トピック

植物園で小学生向け公開講座「葉っぱで作る植物図鑑」を開催

2017年8月3日

7月27日(木)・28日(金)の2日間にわたり,小学生向け公開講座「葉っぱで作る植物図鑑」を午前1回,午後1回,2日間で合計4回開催しました。39名の小学生が参加し,植物園の植物の葉っぱを使ってオリジナル図鑑作りに取り組みました。

この公開講座は,実際のっぱを使った図鑑作り(押し葉標本)を通して,植物によって葉っぱの付き方,大きさ,かたち,色,肌触りなどが違うことを感じ,植物の多様性を理解することを目的としています。

今年はまず,屋外でハルニレの葉っぱを観察し,樹木全体の様子や大きさも体感しました。次に室内に移動し,職員が用意した11種類の樹木の葉っぱから,気に入った種類を選びました。そして,葉っぱの特徴を丁寧に観察して記録し,テープを使って台紙に貼り付けました。最後に,帰宅後に行う図鑑の仕上げ方法を学び,自分が作った世界でたった一つの図鑑を仕上げる約束をしました。

残念ながら28日の午後は雨にたたられ,屋外でのハルニレ観察は省略せざるを得ませんでしたが,参加者からは,「いろいろな葉っぱがあっておもしろかった」「今度は花の図鑑を作りたい」など,たくさんの感想をいただきました。

参加された皆さん,ありがとうございました。

みんなで手をつなぎ,ハルニレの大きさを体感しました

葉っぱの特徴が出るように台紙にテープで貼り付けます

- トピック

- 植物園

- 耕地圏ステーション

北大農場公開2017「夏の北大農場を味わおう」が実施されました

7月26日(水)に生物生産研究農場(北大農場)において,農場公開を行いました。北大農場では毎年公開を行っており,テーマを決めて,施設や教育研究活動を紹介しています。今回は,搾乳やアイスクリーム作りを体験し,「どのようにして牛乳ができるのか」「牛乳がどうやってアイスクリームになるのか」を学んでもらい,さらに夏が旬であるブルーベリーの収穫体験等のプログラムを企画し,主に札幌市内から小学生と保護者9組20名の参加がありました。

始めに牛舎に行き,防疫・衛生のためオーバーシューズを履き,技術職員が毎日行っている搾乳作業を見学した後,担当職員から手搾りの方法を教わってから搾乳体験を行いました。参加者は最初戸惑いながらも,だんだん慣れてきて上手に搾れたようです。「初めての搾乳体験ができて嬉しかった。貴重な体験になった」等の感想をいただきました。

次に牛舎内で,牛の餌である牧草やデントコーンと,それらの貯蔵飼料である乾草やサイレージ,その他,濃厚飼料について説明がありました。その後放牧地に移動し,放牧地の牛糞が虫によって細かく穴があけられている様子を観察してもらい,微生物による分解がされ易くなって,牧草の肥料となることなどの解説もありました。北大農場のように札幌の中心地で,現在の日本の酪農ではあまり見られない放牧がされているという話には,参加者からはすごいという声をいただきました。

搾乳体験

放牧地見学

その後,園芸圃場に移動し,手洗いをしてからブルーベリーの収穫体験を行いました。熟した実を探して摘んでいく体験をして,「思ったよりもたくさん収穫できて良かった。家でジャム作りをします」等の感想をいただきました。

ブルーベリー収穫体験

最後にアグリフードセンターで,北方生物圏フィールド科学センターの三谷朋弘助教による乳牛の講義がありました。草食動物が胃の中で草を分解して栄養源とすることや,乳牛の体内で牛乳ができる仕組みなどの説明がありました。講義を聴きながら,簡単なアイスクリーム作りを体験していただきました。牛乳と砂糖を混ぜたものを袋に入れしっかり閉めておき,さらに大きな袋に氷と食塩,牛乳と砂糖の入った袋を一緒に入れて,講義の間に軍手をした手でよく振って固めてもらいました。この体験で製造したものと,アグリフードセンターで製造したアイスクリームとを食べ比べてもらいました。原料や製造方法の違いで,大きく製品に影響が出ることをわかってもらえたようですが,簡単なアイスクリームの作り方は家でもできると好評でした。

乳牛の講義を聴きながらアイスクリーム作り

講義の後は試食を兼ねた昼食時間とし,アグリフードセンターで製造したソーセージ・ベーコンなどの肉製品とアイスクリーム,北大農場で生産された牛乳,ハスカップジャムが提供され,非常に好評でした。北大農場の製品や生産物が買えると良いという声もいただきました。

半日という短い時間でしたが,「搾乳からアイスクリームまで」の一貫したシステム,旬の摘みたてのブルーベリーの味,普段何気なく口にしている,牛乳やアイスクリームについての理解がより一層深まったことと思います。今後も農場公開を通して,私たちの毎日に欠かせない「食」について考える機会を提供していきます。

- トピック

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

母子里と出会う旅 2017冬 4月23日(日)

2017年4月12日

雪の中にある春を見つけにいこう

日時:2017年4月23日 10時~17時

集合場所:幌加内町母子里コミュニティセンター

定員:25名

参加費:こども500円・おとな1000円

申し込み締め切り:4月20日 (要事前申し込み)

詳しくは下記ファイルをダウンロードしてください。

- FSC

- お知らせ

- トピック

- 森林圏ステーション

- 雨龍研究林

2017年2月26日(日)に、第4回KIKORI祭に参加しました。

2017年3月2日

北海道中川町で、第4回KIKORI祭が開催されました。

名寄からは、きこり丸太レースに2チームが参加しました。

お祭りの会場には、林業体験ブースがあります。

今回は「ロープを使った木登りコーナー」のお手伝いをしました。

詳細は、こちら。

- トピック

- 森林圏ステーション

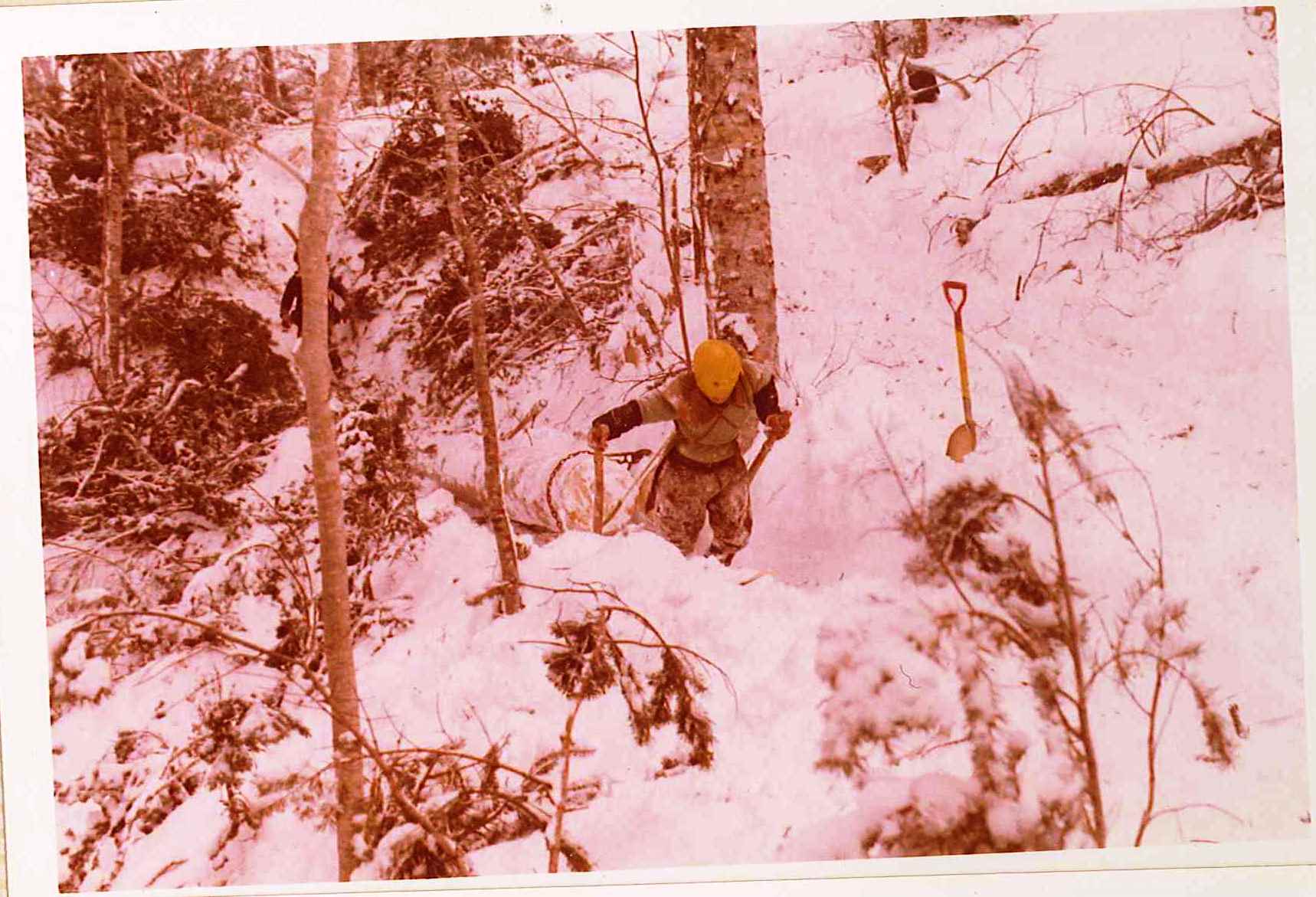

「バチ」による人力集材の記録

2015年12月3日

中川研究林で、かつて冬の造材現場で使われていた「人バチ」の写真です。おそらく昭和40年前後の写真ではないでしょうか。

バチとは、伐採した木を土場まで運び出すのに使っていた橇のような道具です。馬が引くのではなく、人が引っ張るのが「人バチ」です。

丸太の頭をこのバチに乗せて少し丸太を浮かすことで、雪面との摩擦を減らして運びやすくしていたのではないかと思われます。

けっこう太い丸太を人の力で運び出していたことに驚きました。

(追記)

この道具は「つのバチ」というそうです。

下記のサイトに詳しい使い方が紹介されていました。

http://www.onitoge.org/ryokou/120929/6.html

- トピック

- 中川研究林

- 森林圏ステーション

生物生産研究農場で畜魂祭が挙行されました。

2015年11月11日

北方生物圏フィールド科学センター生物生産研究農場では,10月23日(金)午後1時から,アグリフードセンター傍に位置する畜魂碑前において,教育・研究に供された家畜の供養のために畜魂祭を執り行いました。さわやかな秋晴れの中,山田農場長をはじめとする本センターの教職員,本センターを利用する農学部の教員、畜産科学科の学生など約70名の関係者に参列いただきました。

本センター生物生産研究農場では,自給飼料を主体とする物質循環型の持続的な家畜生産を継続して行っており,様々な教育・研究に用いられてきています。また,家畜用飼料作物の生産から,それらを利用した家畜生産を行い,得られた生産物を加工して製品を製造するという一連の流れを教育の中心としています。これらの教育・研究活動に対して,多大な貢献をした家畜・家禽に感謝し,その御霊を供養するために毎年畜魂祭を行っています。

はじめに山田農場長の挨拶の後,参列者全員で畜魂碑に拝礼しました。その後,中小家畜生産研究施設,酪農生産研究施設及び畜産製造施設より,家畜・家禽の飼養頭数や利用実績等の報告があり,最後に山田農場長から,世界的には人口増加や経済発展に伴って肉需要が急増しているなかで,自然環境破壊,水資源不足,土壌・水質汚染など多くの環境問題に今後直面していかなければならないことや北海道では酪農家の離農も増加していることなど紹介があり,参列者一同による,持続的な畜産生産システムや高付加価値生産システムの構築に向けて,教育・研究の推進や技術の向上が不可欠であるという思いを新たにしました。

- トピック

- 生物生産研究農場

生物生産研究農場では蓄魂祭を行います。

2015年10月15日

生物生産研究農場では、従来から継続的に家畜家禽を飼育しており、教育研究に積極 的に利用されています。これらの教育研究に大きな貢献をした家畜・ 家禽に感謝し、 また、その魂を供養するため、恒例の蓄魂祭を以下の通り行います。 日時 平成27年10月23日(金) 13:00~(10分程度を予定) 場所 アグリフードセンター南側(ポプラ並木裏手) 主催 北方生物圏フィールド科学センター生物生産研究農場

- トピック

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション