静内研究牧場での小学生ふれあい体験が紹介されました

2026年1月11日

1月8日(木)地元・新ひだか町の小学生たち20名が静内研究牧場を

見学し、北海道和種(どさんこ)の林間放牧について学びました。

その模様は下記からご覧ください

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

静内研究牧場がNHK「ダーウィンが来た!」に出ます

2026年1月3日

NHK「ダーウィンが来た!」では、干支にちなんだ馬の特集番組の中で、静内研究牧場での様子が放送れます。

番組名:ダーウィンが来た!「大河コラボ!干支のウマ“相棒力”の秘密に迫る」

本放送:2026年1月4日(日)19:30~19:58 NHK総合

見逃し配信はNHKONEで見られます。

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

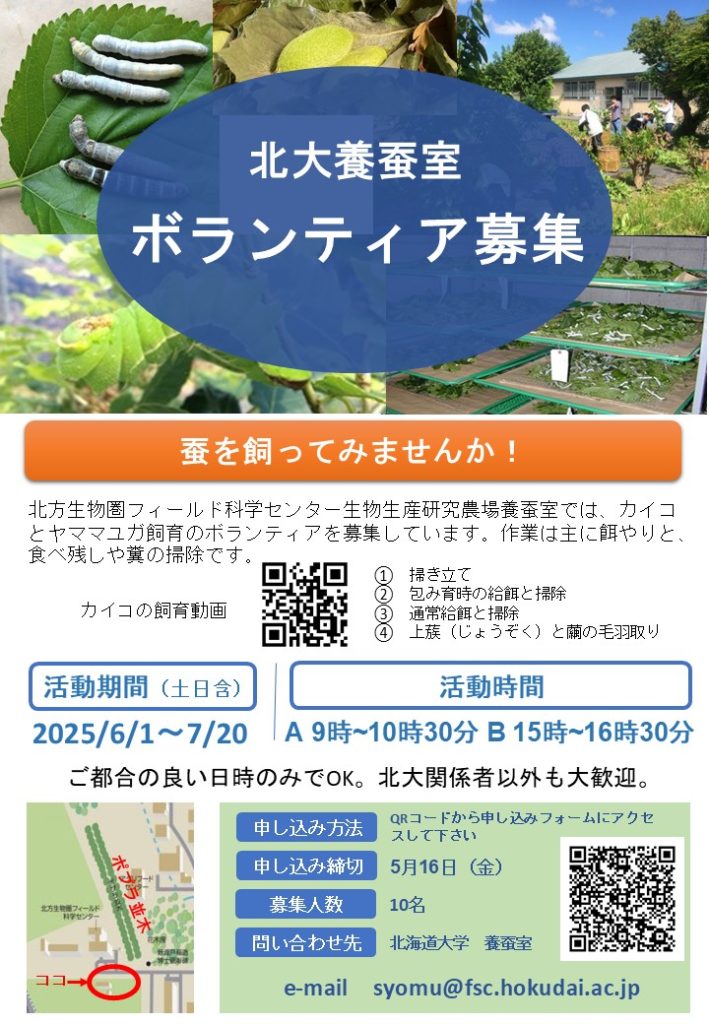

生物生産研究農場ではカイコの飼育ボランティアを募集します

2025年3月28日

北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 生物生産研究農場 養蚕室では、カイコ、ヤママユガの飼育ボランティアの募集(無償)をおこないます。

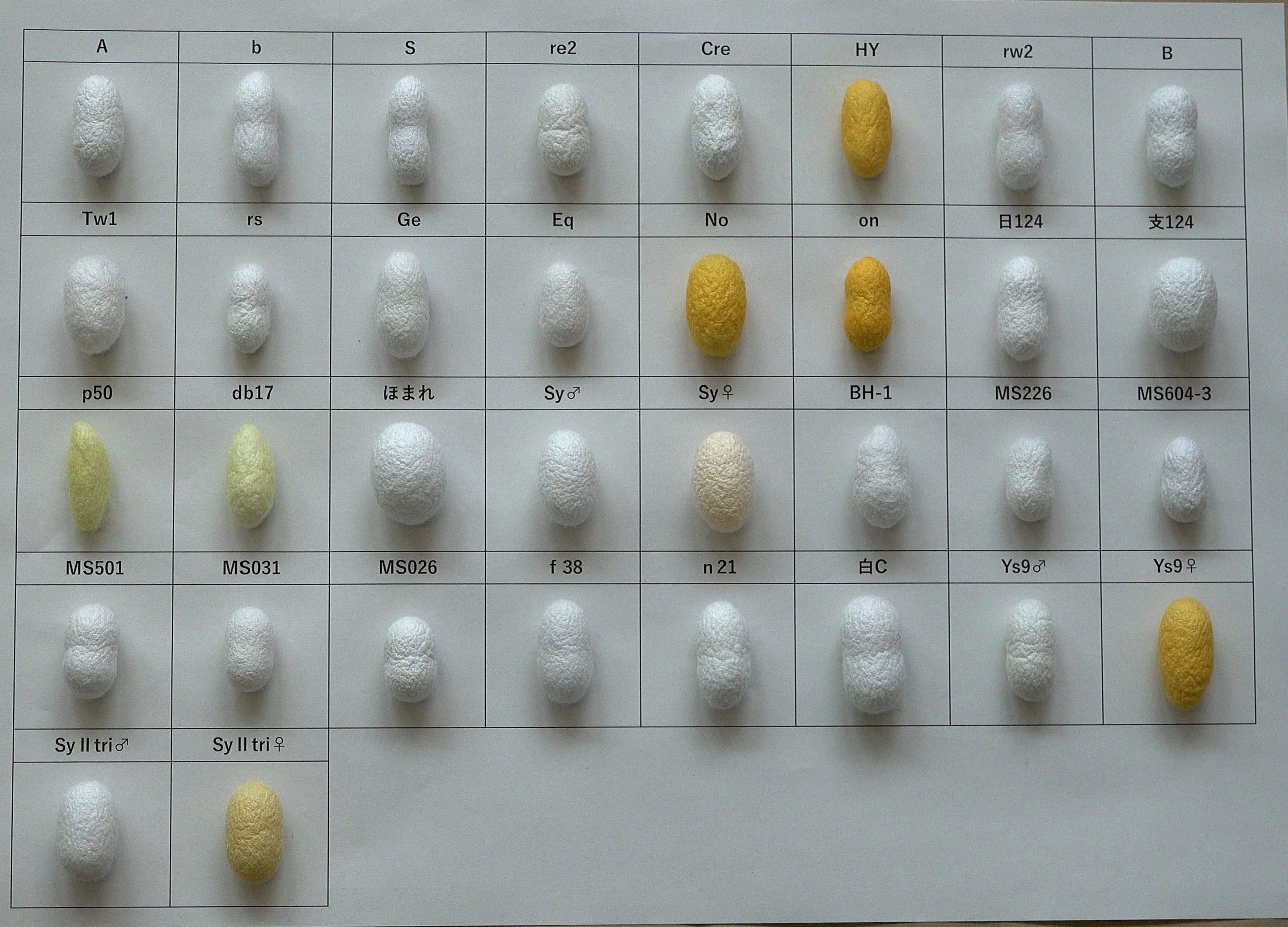

養蚕室ではカイコ約30品種(原種)とヤママユガ2系統を系統維持しています。

その中でも古い品種は札幌農学校時代から100年以上維持しているカイコの品種も含

まれています。

ボランティア活動では、カイコの掃きたて(ふ化したカイコを飼い始める事)から上蔟

(糸を吐き繭を作る事)、交配・産卵までのカイコの一生を観察し、様々な品種の飼育

を経験することが出来ます。

また、カイコに与える桑の葉を収穫する作業と共に、桑の様々な品種や仕立ても学ぶことが出来ます。

ヤママユガの飼育は、北海道でも北大しか飼育していない貴重な昆虫で緑色の大きな繭を作り

ます。

ボランティア活動の内容

(事前に2時間程度の講習を受けていただきます。)

1. カイコ・ヤママユガの飼育(給餌と糞の始末)

2. 桑葉の収穫(枝を切り取り、枝から葉を外し、貯蔵庫に運ぶ)

3. 桑園の管理

4. その他、養蚕室に関する業務

活動時間

1. 午前9時から午前10時30分

2. 午後3時から午後4時30分

活動期間

6月1日から7月20日までの毎日(土日祝祭日を含む)

午前のみ、もしくは午後のみでも可

ローテーションによって休みは適宜入ります

募集人数

10名程度(応募者多数の場合は抽選といたします)

募集締め切り

5月16日(金)

講習日

5月中旬から下旬を予定

(日程は追ってご案内いたします)

講習申込フォーム

- お知らせ

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

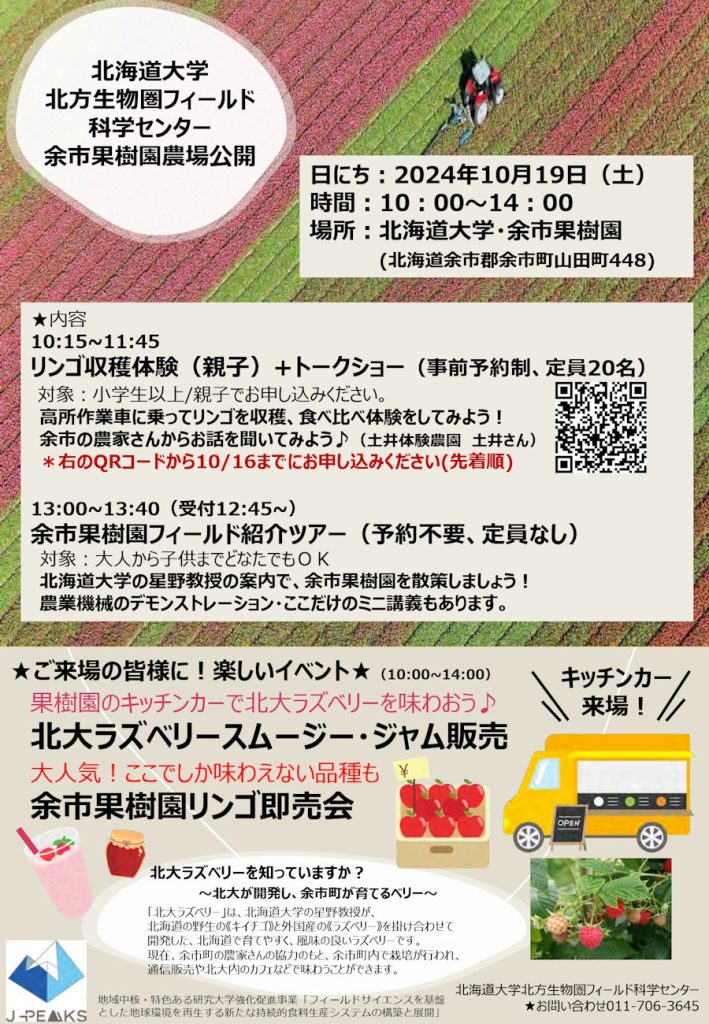

余市果樹園にて公開イベントが開催されます

2024年10月15日

10月19日(土) 、余市果樹園 にて公開イベントを開催致します。

本イベントでは リンゴの収穫体験(要予約) や フィールドツアー(予約不要)、販売会(予約不要) 等が実施されます。

お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

- FSC

- お知らせ

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

河合正人准教授のどさんこと短角牛の記事を紹介します

2024年5月31日

一般社団法人北海道開発協会の広報誌「開発こうほう」のほっかいどう学で2回に渡りどさんこ(北海道和種馬)について書かれています(北海道情報誌 HO [ほ]は目次のみです)

2024 年 2 月号(通巻726号)北海道の馬~「どさんこ」の成り立ちとその特徴

2024 年 3 月号(通巻727号)北海道の馬〜「どさんこ」の保存と活用

北海道情報誌 HO [ほ] Vol.200 逸品探訪 北大短角牛(新ひだか)

- FSC

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

「北大の実り チョコ&クッキー(余市産りんご)」が2024年4月30日(火)より北海道大学内売店ほかで新発売。

2024年4月17日

株式会社もりもと様と生物生産研究農場 余市果樹園で作られるりんごを使用して、チョコとクッキーにりんごのコンフィチュールを合わせたスイーツ「北大の実り チョコ&クッキー(余市産りんご)」を産学協働の取組みとして共同開発しました。2024年4月30日(火)より北海道大学内売店やもりもと新千歳空港店等にて新発売しますので、お知らせいたします。

プレスリリース https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/240417_pr.pdf

余市果樹園紹介ビデオ

- FSC

- お知らせ

- プレスリリース

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

植物園で小学生とその保護者向けの公開講座「冬の植物園ウォッチング・ツアー」を開講します

2024年1月24日

植物園では、3月2日(土)と3日(日)に小学生とその保護者向けの公開講座を開講します。詳しくは下記の募集要項または植物園ホームページをご覧ください。

- お知らせ

- 植物園

- 耕地圏ステーション

植物園で企画展「牧野富太郎と北海道の植物」を開催します

2023年7月24日

7月25日より企画展「牧野富太郎と北海道の植物」を開催します。

詳しくは植物園webサイトをご覧ください。

- お知らせ

- 植物園

- 耕地圏ステーション

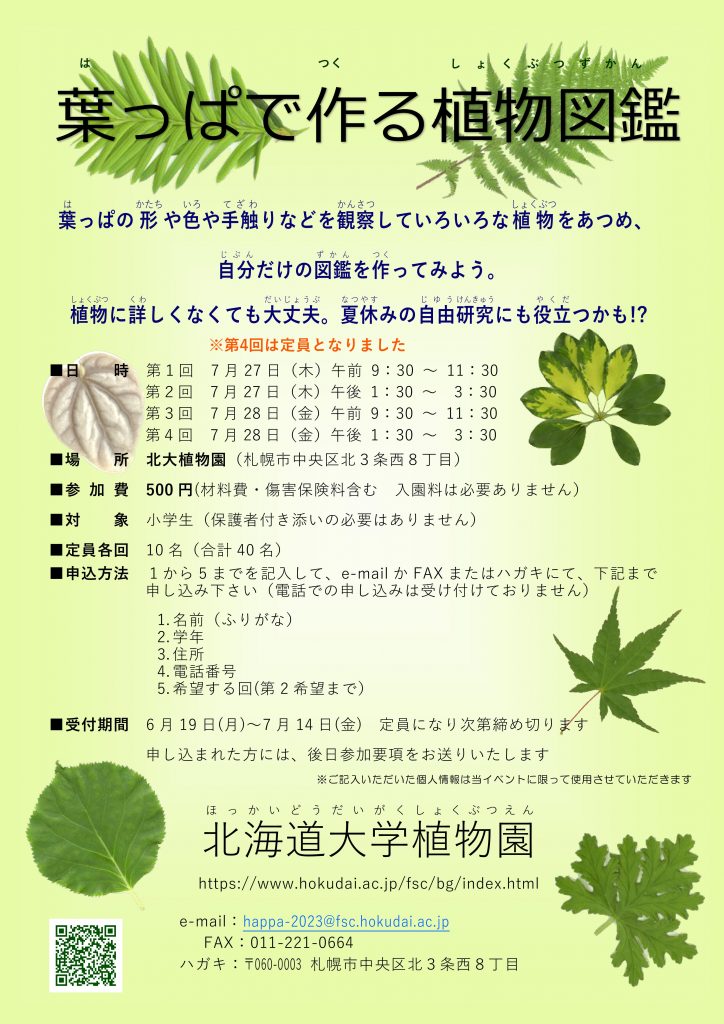

植物園で小学生向け公開講座「葉っぱで作る植物図鑑」を開講します

2023年6月24日

植物園では、2023年7月27日(木)と28日(金)に小学生向け公開講座「葉っぱで作る植物図鑑」を開講します。詳しくは下記の植物園ホームページまたは募集要項をご覧ください。

なお、第4回(28日の午後)の回は定員となりました。

- お知らせ

- 植物園

- 耕地圏ステーション

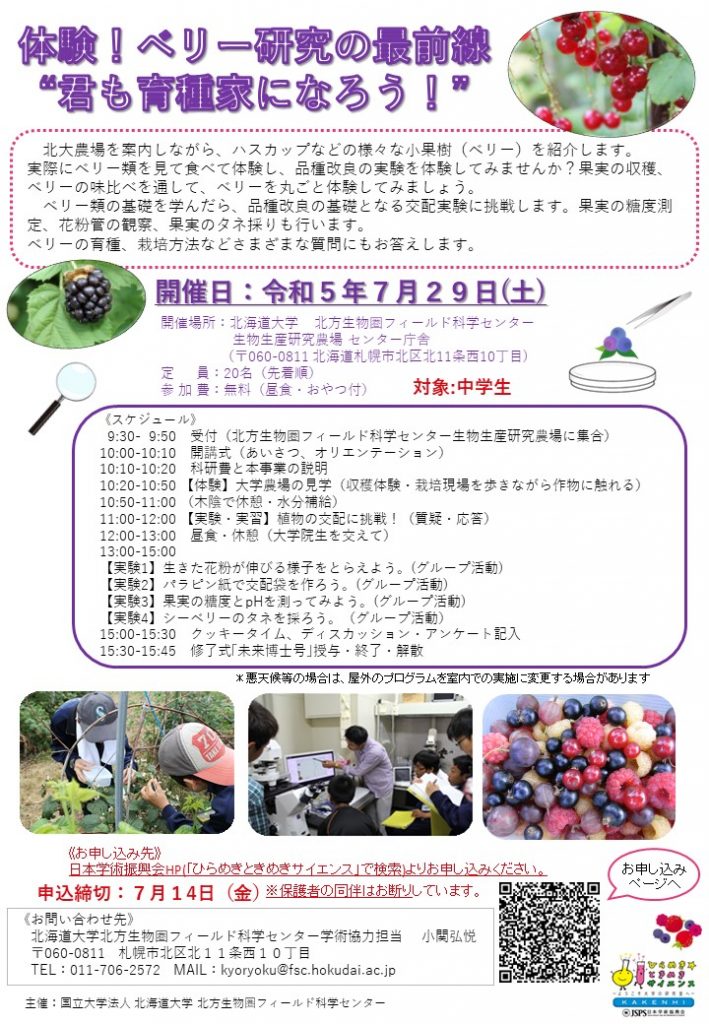

【中学生対象】ひらめき☆ときめきサイエンス「 体験!ベリー研究の最前線“君も育種家になろう!”」

2023年6月22日

開催日:令和5年7月29日(土)

開催場所:北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター

生物生産研究農場 センター庁舎

(〒060-0811 北海道札幌市北区北11条西10丁目)

定 員:20名(先着順)

参 加 費:無料(昼食・おやつ付)

《お申し込み先》

日本学術振興会HP「ひらめきときめきサイエンス」よりお申し込みください。

申込締切:7月14日(金)

《お問い合わせ先》

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 小関弘悦

〒060-0811 札幌市北区北11条西10丁目

TEL:011-706-2572 MAIL:kyoryokuアットマークfsc.hokudai.ac.jp

- お知らせ

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

生物生産研究農場で苗の販売をおこないます

2023年5月23日

販売時間

6/1 (木) 12:00~13:00

6/2 (金) 12:00~13:00

苗が売り切れた場合は時間前に終了します

会場:園芸実習棟前

(農学部西側・国際食資源棟北側)

注意事項

・混雑状況に応じて、入場制限をかける場合があります。

・駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。

苗は一鉢100円で販売します

釣り銭がないようにご準備ください

販売予定の苗

ペチュニア・インバチェンス・サルビア・ナデシコ・日々草・アスター・コスモス・ヒマワリ

コリアンダー・シソ・スイートバジル・クレソン・トマト・ナス・エダマメなど

★購入袋は各自でご用意ください。

場所の詳細、連絡先はこちらをご確認ください

- お知らせ

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

冬の植物園ウォッチング・ツアー(小学生向け公開講座)を開講します

2023年2月1日

植物園では、3月4日(土)と5日(日)に小学生向け公開講座を開講します。詳しくは下記の植物園ホームページまたは募集要項をご覧ください。

- お知らせ

- 植物園

- 耕地圏ステーション

北大短角牛がテレビに取り上げられます

2022年12月2日

北海道放送(HBC)では、12月3日土曜日15:30から放送の「石ちゃんのビーフ天国」で、静内研究牧場で生産される北大短角牛について取り上げられました。是非ご覧ください。

https://www.hbc.co.jp/tv/beef/

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

生物生産研究農場の食材がホテルの朝食で提供されます

12月1日から京王プレリアホテル札幌では、生物生産研究農場が生産する「北大食材」を組み合わせたメニュー3品を日替わりで提供することになりました。

これは北大牛乳、北大短角牛に続く第3弾の試みで、このような活動を通じて、教育研究の現場にフィードバック出来るものがあれば、社会との有機的な繋がりが出来ると考えています。

- お知らせ

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

静内研究牧場の北大短角牛がBS-TBSで紹介されます

2022年11月3日

11月4日(金)20:50~20:54 に、BS-TBSの番組「Future Earth ~未来のために~」で、#5これぞサスティナブル!絶品・北大短角牛として静内研究牧場の北大短角牛が紹介されます。

https://bs.tbs.co.jp/news/futureearth/

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

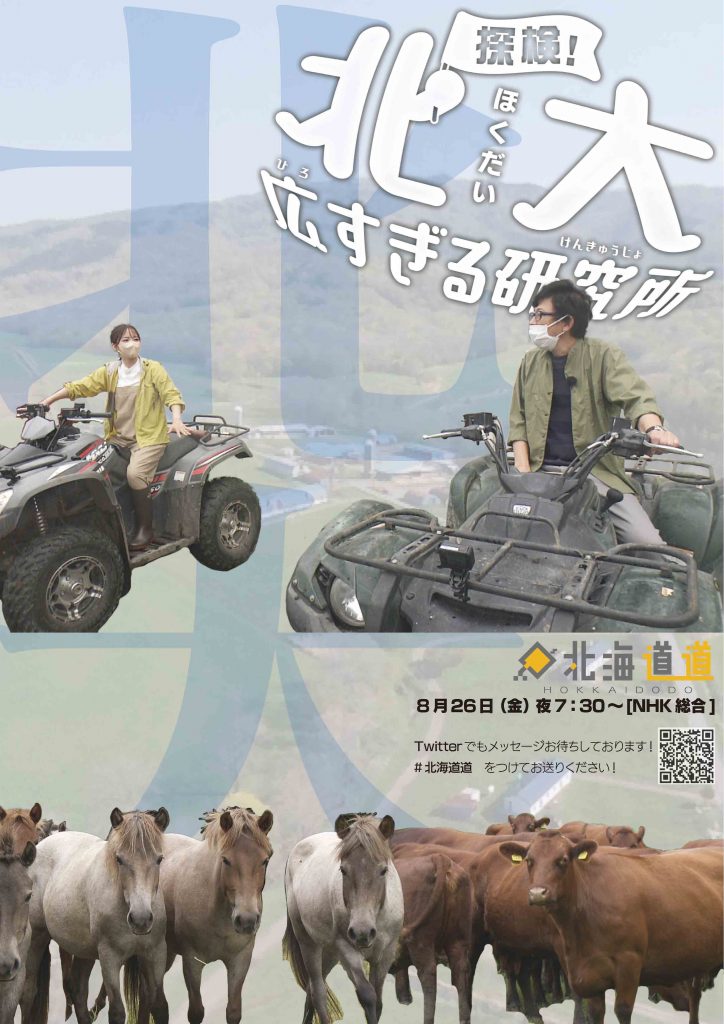

NHK札幌放送局「北海道道」に静内研究牧場の河合正人准教授が出演します(8月26日)

2022年8月23日

8月2日(火)、静内研究牧場で NHK「北海道道」(毎週金曜日、午後7時30分放送)の撮影がありました。放牧を中心にできるだけ自然に近い形で育てる「北大短角牛」や在来馬「道産子」の研究を行っている河合正人准教授が出演予定です。下記日程で放送が予定されてい ますので、是非ご覧ください。

【放送日時】

◆NHK総合テレビ 2022年8月26日(金)午後7時30分

【番組公式サイト】

https://www.nhk.or.jp/hokkaido/program/1902/

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

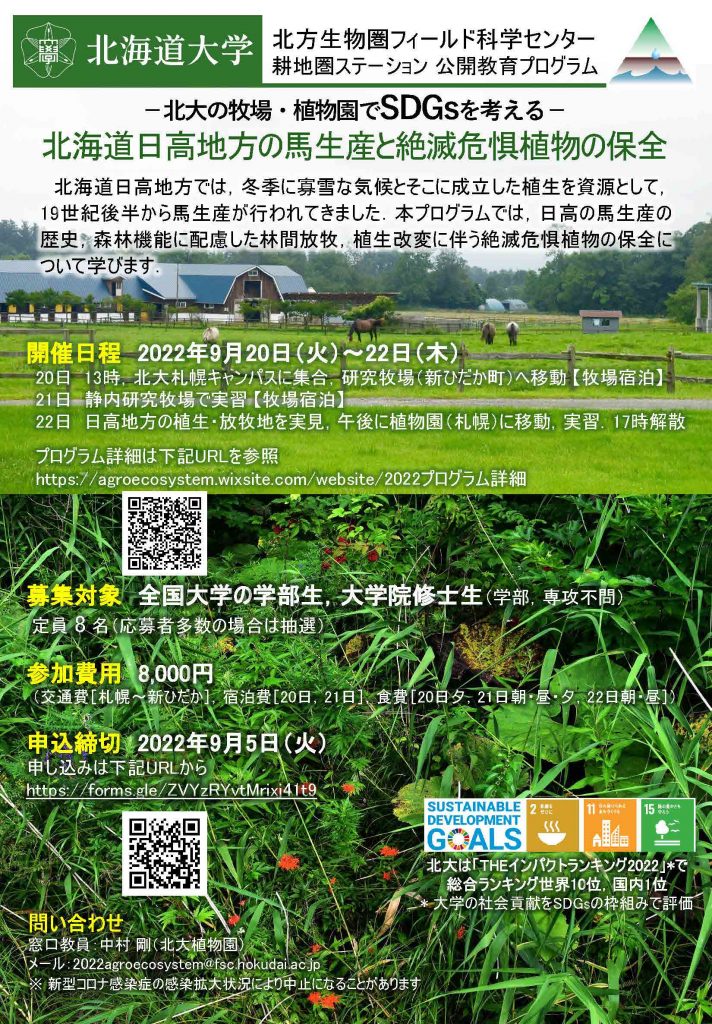

公開教育プログラム「北大の牧場・植物園でSDGsを考える」参加者募集中

2022年8月18日

静内研究牧場と植物園では、全国大学の学部生,大学院修士生を対象に、耕地圏ステーション公開教育プログラム「北海道日高地方の馬生産と絶滅危惧植物の保全」を行います。深まりゆく秋の北海道で場産地日高の牧場と、都会のオアシス札幌の植物園でSDGsを考えてはみませんか。 プログラム詳細 https://agroecosystem.wixsite.com/website/2022プログラム詳細 申し込み先 https://forms.gle/ZVYzRYvtMrixj41t9

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 植物園

- 静内研究牧場

北海道大学スマート農業教育拠点では現役農業者向け研修をおこなっています

2022年8月4日

生物生産研究農場では、農林水産省の令和 4 年度スマート農業教育推進委託事業に本学の申請提案が採択され国内初のスマート農業教育拠点校に選出されました。

スマート農業教育プロジェクトの第1弾は現役農業者向け研修「水田編」です。初回の研修は、7月28日(木)「ドローンの利活用と水管理システム」について岩見沢市新産業支援センターで実施されました。2回目は8月3日(水)「自動操舵システムとロボットトラクタ」について当センター生物生産研究農場で行われました。今後のプログラムは下記の通りです。

現役農業者向け研修[水田編]

3.営農支援システム

開催日 9月1日

会場 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

定員 10名プログラム詳細

4. 生育センサーを用いた可変施肥

開催日 10月5日

会場 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

定員 10名プログラム詳細

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 生物生産研究農場

植物園は、11月4日から全館閉園します

2021年11月9日

温室内の換気および植物生育温度の保持が困難となるため、11月4日からの冬期間は全館閉園します。

なお、今後の感染状況によっては変更になる場合があります。何卒ご理解の程お願い申し上げます。

詳しくは植物園ホームページをご覧ください。

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 植物園

りんご販売会のお知らせ

2021年11月4日

北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・生物生産研究農場・余市果樹園では、実習教育や研究のため、20品種以上のリンゴを栽培しています。

昨年大好評をいただいた販売会を、今年も北大マルシェで実施します!この機会にぜひ、お買い求めください!

【日時】2021年11月7日(日)

【時間】10時~15時

【場所】北大マルシェCafé&Labo

札幌市北区北9条西5丁目

北海道大学百年記念会館

【入場】無料

【HP】https://www.marche-cafelabo.com/

※駐車場なし・マスク着用にご協力ください

- お知らせ

- 耕地圏ステーション

- 生物生産研究農場

静内研究牧場が紹介されたテレビ番組の情報

2025年3月4日

北海道放送(HBC)で、1月11日土曜日17時から放送の「あぐり王国北海道NEXT」で、静内研究牧場で生産される北大短角牛について取り上げられました。

本放送、TVerでの見逃し配信は終了してしまいましたが、以下のURL、HBC公式HPから放送内容は閲覧できますので、是非ご覧ください。

HBCのホームページURL、本編の内容紹介について

https://www.hbc.co.jp/tv/aguri/article.html?id=12992

HBCアナウンサーのコメント

https://www.hbc.co.jp/tv/aguri/article.html?id=12994

番組を観ていただいた方々からの感想、ご意見など

https://www.hbc.co.jp/tv/aguri/article.html?id=13015

- トピック

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

Newsletter #26-2 サルナシ

2021年12月20日

生物生産研究農場 星野 洋一郎

『キウイフルーツをいつ最初に食べたかで年代が分かる』(ただし昭和に限る)という自説を唱えています。私がキウイフルーツをはじめて食べたのは小学生の頃です。梨や林檎、杏など、庭になる果物に夢中になっていた時に、どこからかいただいたキウイフルーツの放つ南国風の(当時はそう感じた)爽やかで芳醇な香りに魅了されました。5人きょうだいへの配分を考慮し、母の巧みな包丁捌きで得た果実切片(輪切り)のひとかけらの割当を大事に食べながら、いつか思う存分キウイフルーツを食べてみたいとの思いを募らせていました。そんな気持ちを知ってか、あるいは偶然か、父が貴重な苗を入手し、庭のブドウ棚の一員に加えてくれました。群馬の寒村にはいくらでもスペースはあったのです。ほどなくして、たわわに実った果実を丁寧に包丁で半分に切り、スプーンで飽きるまで堪能しました。

キウイフルーツの学名 Actinidia deliciosa を知ったのは大学の研究室に入ってからで、その美味しさが学名になっていることから、自分の舌の確かさに大いに満足しました。この近縁種は日本にも自生しており、DREAMS COME TRUEの「晴れたらいいね」の一節に登場する“コクワ”で知ることになります。このコクワとはサルナシのことで、きっと、ドリカムの故郷、北海道に来たら、たくさんサルナシがあるに違いないと信じたのでした。

この信心が通じたのか、北海道に来てからたくさんのサルナシと出合うことができました。どのような多様性があるのか、研究林にお世話になり、その多様性を調査してきました(Asakura and Hoshino, 2010)。サルナシは、現在、ベビーキウイ、あるいはキウイベリーとして世界的なブームになっています。キウイフルーツより味が濃く、皮に毛がないので食べやすい、大きさも小ぶりでちょうどよく、魅力的な性質を備えています。味も多様で、北海道の遺伝資源は育種素材としても興味が持たれています。この秋、学生が静内でサルナシを食べさせてもらったらしく、『マスカットの味がした!』と喜んで報告して、私を悔しがらせました。美味しいサルナシを見つけたら、ぜひご一報ください。

- FSC

- トピック

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

Newsletter #25-4 知床菫

2021年7月6日

耕地圏ステーション 植物園 東 隆行

ニュースレター11号のエッセイではヤナギの1種、ケショウヤナギを紹介しました。実は、研究を進めていくとヤナギとスミレは親戚のような関係であることがわかってきましたが、それはまたの機会にお話しすることにして、今回はスミレの話をします。

皆さんはシレトコスミレというスミレをご存知でしょうか? すみれ色といえば紫色を想像するように、スミレの仲間の多くは紫色の花、白色の場合でも花弁の一部は紫色をしていますが、日本の多雪地帯には花弁が黄色のスミレが生育しています。中でもシレトコスミレは花弁が白色で中心部が黄色の変わった取り合わせをしています。このスミレ、その名の通り北海道の知床山系と、択捉島の西単冠山にだけ生育が確認され、滅多にお目にかかれません。しかも残念なことに、心無い人の踏みつけや園芸目的の盗掘、さらにはエゾシカによる食害によって個体数が減少していて、北海道の希少種に指定されています。

このスミレ、当初はタチツボスミレの仲間の新種として記載されましたが、のちに外見が似ているタカネスミレの変種として扱われました。一方で、このスミレの花柱(雌しべの先の伸びた部分)が棒状をしていることから、オセアニアに産するツタスミレの仲間とする説も出されました。さらには、スミレ属の中ではどの仲間とも離れている独立した分類群として扱う説も出ています。このように、このスミレがどのスミレに近縁なのかについては、意見が分かれていてはっきりわかっていませんでした。

このように、形態形質から考えられた分類に異論がある場合には、分子系統解析が威力を発揮します。そこで、よく調べられている葉緑体上の遺伝子領域を用いて、シレトコスミレに近縁と考えられた分類群を網羅して系統解析を行ったところ、シレトコスミレは近縁と考えられた全ての分類群を含む単系統群の姉妹群になりました。つまり、上記の諸説に関しては最も後者の説が支持されたことになります。シレトコスミレは、花の色も、分布の上からも、分類学上でも珍しいスミレと言えそうです。

シレトコスミレは、例年7月上旬に知床山系の硫黄山でその可憐な花を見ることができます。登山道は長く岩場も多いので、登るのは結構きついですが、その花を見ればそれまでの苦労も吹き飛んでしますように思うのは、私だけでしょうか? 今はコロナ禍で出かけるのも気が引けますが、この騒ぎが収まったら、この珍しいスミレに会いに硫黄山に登ってみてはいかがでしょうか。

- FSC

- トピック

- 植物園

- 耕地圏ステーション

Newsletter #24-2 草でウシを飼う

2020年12月22日

耕地圏ステーション 静内研究牧場 河合 正人

2021年、来年は丑年です。

当センターでは2種類のウシが飼われていること、皆さんはご存じでしょうか。ひとつは札幌キャンパス内、生物生産研究農場で飼われているホルスタイン種です。酪農王国・北海道ではもっともたくさん飼われている、牛乳や乳製品の広告やコマーシャルでもよく目にする、白黒のあのウシです。もうひとつは静内研究牧場で飼われている肉用牛、日本短角種という品種のウシです。

日本短角種は和牛のひとつです。和牛といえば黒毛和種、と思われる方が多いでしょう。黒毛和種が和牛であって、他に和牛なんているの?という方もいるかもしれません。和牛とは、黒毛和種、褐毛和種、無角和種、日本短角種の4品種と、それらの交雑種のことを指します。現在、国内で肥育されている和牛の90%以上が黒毛和種ですから、和牛イコール黒毛、と思われても仕方ないかもしれません。が、このエッセイを読んでいただいた方には、是非、和牛には4つの品種があること、黒毛だけが和牛じゃない、ということを覚えていただければと思います。

さて、日本短角種ですが、明治のはじめアメリカから輸入されて現在の岩手県に貸付されたショートホーンという肉用種を、旧南部藩の在来種南部牛に交雑したものが基になっています。現在は7,700頭余りが岩手県、秋田県、青森県、北海道を中心に飼養されており、そのうち1/4ほどの約1,900頭が北海道で飼われています。日本短角種の最大の特徴は粗飼料の利用性に富むことで、また放牧適正も高く、粗放な放牧でも野草を採食する能力が優れているとされています。粗飼料とは畜産用語で、草類、青刈り飼料作物、わら類などを指し、そこから調製した乾草やサイレージ(発酵飼料)など貯蔵飼料も含む、繊維成分が多い飼料のことです。対語として、繊維が少なくでんぷんやタンパク質など栄養濃度の高い飼料を濃厚飼料と呼び、穀実類、油粕類、ぬか類などがあります。つまり、日本短角種は、給与するエサを穀物に頼らなくても、草で飼うことができる品種なのです。

草でウシを飼う、当たり前じゃないか! と思っていませんか? ウシは、ウマやヒツジ、ヤギなどと同じ草食動物です。草を食べる動物なんだから草で飼う、というのは、実は今の日本では当たり前ではないんです。

たとえば黒毛和種、生まれてから28カ月程度で体重700~750kgまで育ててお肉にするのに、一般的には濃厚飼料を4~6t与えます。ホルスタインの雄は、当然牛乳を出しませんから(去勢して)お肉にするのですが、もともと黒毛より体格が大きく、成長も早いので21カ月齢で750~800kgを目標に肥育し、この時やはり1頭あたり5~6tの濃厚飼料を与えます。ここに書いた重さはウシの体重であって、お肉の量ではありません。体重が750kgのウシからとれる精肉の量は200kgからせいぜい250kgほど。つまり、250kgの牛肉を生産するのに、その20倍、5tもの濃厚飼料を使っていることになります。しかもこの濃厚飼料、ほとんどが海外から輸入された穀物ですから、日本の食料自給率が低い原因として、輸入穀物に頼っている畜産の分野が最も悪者扱いされることも、ある程度は納得せざるを得ないでしょう。

だからこそ、草で飼える家畜を草で飼う、という、ウシを家畜として飼う最大のメリットを、あらためて考えたいと思っています。ヒトが利用できない草を、ヒトが利用できる肉や乳に変えてくれる、という、ウシが持つすばらしい能力を最大限に発揮させること、静内研究牧場、そして生物生産研究農場も同じですが、我々が行なっている教育研究の原点はここにあります。

黒毛和種に濃厚飼料を多給する飼養方式を、否定するわけではまったくありません。穀物飼料を多く与える黒毛和種の肥育方法は、日本人が編み出した、日本人の嗜好によく合う高級霜降り牛肉を生産するための、非常にすばらしい飼養技術です。一方で、穀物由来の飼料を極力与えないで、ウシが利用できる草を主体として生産した牛肉があってもいいのではないか、という提示です。草でウシを飼えば、穀物で飼う場合に比べて成長させるのに時間がかかります。生の牧草を食べると脂肪の色が黄色くなり、日本の規格では格付けが下がります。放牧地で運動すると肉は硬くなりますし、こうした飼い方ではもちろん霜降りなどほとんど入りません。しかし、高級な霜降り黒毛和牛とは対極にある牛肉として、静内研究牧場の日本短角種は春から秋までは放牧のみ、放牧に出せない冬の間も、場内で収穫した牧乾草と飼料用トウモロコシのサイレージを中心に与え、冬季および肥育時に給与する濃厚飼料の量も、我が国で肉用牛に与えられている一般的な量の1/4~1/5程度にまで減らしています。

こうした特色ある飼い方で生産した静内研究牧場の日本短角種が、牛肉本来の旨味を味わうことのできるジューシーでヘルシーな牛肉として市民権を得られるよう、また日頃皆様の食卓に並んでいる畜産食品にも目を向けていただき、少しでも食について考えるきっかけとなってくれるよう、今後も教育研究に加え、普及にも力を入れていきたいと思っています。

- FSC

- トピック

- 耕地圏ステーション

- 静内研究牧場

Weekday Campus Visitで生物生産研究農場に、佼成学園高等学校(東京)の生徒6名が見学に訪れました。

2018年12月12日

12月10・11日の両日おこなわれた、高大連携の取り組みのひとつのWeekday Campus Visit (WCV)は、NPO法人 NEWVERY WEEKDAY CAMPUS VISITのコーディネートにより、CoSTEP(科学技術コミュニケーション教育研究部門)が受け入れたプログラムです。このたびCoSTEPとの連携により当センターでもカリキュラムの一部として協力しました。

生徒たちは酪農生産研究施設の牛舎を訪れ、まず施設の歴史や研究内容を技術職員から受けました。また当施設は農学部以外にも、獣医学部や医学部、工学部などの研究・教育など多方面に利用されていて、当施設の意義についても理解を深めてくれたようでした。

獣医学部の実習や、搾乳作業にも立ち会うことが出来、特に機械化された搾乳作業を見学することで、先の北海道胆振東部地震による停電で起こった酪農業の被害についても知ってもらうことが出来ました。

最後に搾りたての牛乳の試飲をおこない、殺菌方法や飼料の違いによる味や香りの特徴についても体験してもらいました。

技術職員から牛舎の概要を聞く生徒たち

後方の獣医学部の実習を見学した後、技術職員から解説を受ける

搾乳の準備

「君たちも見学に来るかい?」と言いたげなウシ

低温殺菌により風味豊かで飼料のトウモロコシの香りすら感じられる牛乳

- トピック

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

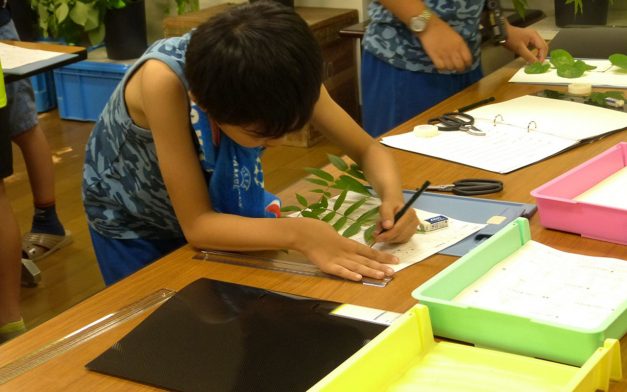

植物園で「葉っぱで作る植物図鑑」を開催しました

2018年8月3日

耕地圏ステーション植物園では,7月26日(木)・27日(金)の2日間にわたり,大学等地域開放特別事業「葉っぱで作る植物図鑑」を開催しました。

この企画は,例年同時期に,小学生を対象として実施しており,本年度も2日間で4回(1日2回),合計40名の小学生が参加しました。

両日とも天候に恵まれ,参加者たちは園内でハルニレの観察や葉っぱの採集をした後,室内に入り,職員の指導により図鑑づくりに取り組みました。

植物園では,3月にも小学生を対象とした「冬の植物園 ウォッチングツアー」の開催を予定しております。

園内で葉っぱの採集を行う参加者たち

園内で葉っぱの採集を行う参加者たち

室内で図鑑づくりに取り組む参加者たち

室内で図鑑づくりに取り組む参加者たち

- トピック

- 植物園

- 耕地圏ステーション

植物園で小学生向け公開講座「葉っぱで作る植物図鑑」を開催

2017年8月3日

7月27日(木)・28日(金)の2日間にわたり,小学生向け公開講座「葉っぱで作る植物図鑑」を午前1回,午後1回,2日間で合計4回開催しました。39名の小学生が参加し,植物園の植物の葉っぱを使ってオリジナル図鑑作りに取り組みました。

この公開講座は,実際のっぱを使った図鑑作り(押し葉標本)を通して,植物によって葉っぱの付き方,大きさ,かたち,色,肌触りなどが違うことを感じ,植物の多様性を理解することを目的としています。

今年はまず,屋外でハルニレの葉っぱを観察し,樹木全体の様子や大きさも体感しました。次に室内に移動し,職員が用意した11種類の樹木の葉っぱから,気に入った種類を選びました。そして,葉っぱの特徴を丁寧に観察して記録し,テープを使って台紙に貼り付けました。最後に,帰宅後に行う図鑑の仕上げ方法を学び,自分が作った世界でたった一つの図鑑を仕上げる約束をしました。

残念ながら28日の午後は雨にたたられ,屋外でのハルニレ観察は省略せざるを得ませんでしたが,参加者からは,「いろいろな葉っぱがあっておもしろかった」「今度は花の図鑑を作りたい」など,たくさんの感想をいただきました。

参加された皆さん,ありがとうございました。

みんなで手をつなぎ,ハルニレの大きさを体感しました

葉っぱの特徴が出るように台紙にテープで貼り付けます

- トピック

- 植物園

- 耕地圏ステーション

北大農場公開2017「夏の北大農場を味わおう」が実施されました

7月26日(水)に生物生産研究農場(北大農場)において,農場公開を行いました。北大農場では毎年公開を行っており,テーマを決めて,施設や教育研究活動を紹介しています。今回は,搾乳やアイスクリーム作りを体験し,「どのようにして牛乳ができるのか」「牛乳がどうやってアイスクリームになるのか」を学んでもらい,さらに夏が旬であるブルーベリーの収穫体験等のプログラムを企画し,主に札幌市内から小学生と保護者9組20名の参加がありました。

始めに牛舎に行き,防疫・衛生のためオーバーシューズを履き,技術職員が毎日行っている搾乳作業を見学した後,担当職員から手搾りの方法を教わってから搾乳体験を行いました。参加者は最初戸惑いながらも,だんだん慣れてきて上手に搾れたようです。「初めての搾乳体験ができて嬉しかった。貴重な体験になった」等の感想をいただきました。

次に牛舎内で,牛の餌である牧草やデントコーンと,それらの貯蔵飼料である乾草やサイレージ,その他,濃厚飼料について説明がありました。その後放牧地に移動し,放牧地の牛糞が虫によって細かく穴があけられている様子を観察してもらい,微生物による分解がされ易くなって,牧草の肥料となることなどの解説もありました。北大農場のように札幌の中心地で,現在の日本の酪農ではあまり見られない放牧がされているという話には,参加者からはすごいという声をいただきました。

搾乳体験

放牧地見学

その後,園芸圃場に移動し,手洗いをしてからブルーベリーの収穫体験を行いました。熟した実を探して摘んでいく体験をして,「思ったよりもたくさん収穫できて良かった。家でジャム作りをします」等の感想をいただきました。

ブルーベリー収穫体験

最後にアグリフードセンターで,北方生物圏フィールド科学センターの三谷朋弘助教による乳牛の講義がありました。草食動物が胃の中で草を分解して栄養源とすることや,乳牛の体内で牛乳ができる仕組みなどの説明がありました。講義を聴きながら,簡単なアイスクリーム作りを体験していただきました。牛乳と砂糖を混ぜたものを袋に入れしっかり閉めておき,さらに大きな袋に氷と食塩,牛乳と砂糖の入った袋を一緒に入れて,講義の間に軍手をした手でよく振って固めてもらいました。この体験で製造したものと,アグリフードセンターで製造したアイスクリームとを食べ比べてもらいました。原料や製造方法の違いで,大きく製品に影響が出ることをわかってもらえたようですが,簡単なアイスクリームの作り方は家でもできると好評でした。

乳牛の講義を聴きながらアイスクリーム作り

講義の後は試食を兼ねた昼食時間とし,アグリフードセンターで製造したソーセージ・ベーコンなどの肉製品とアイスクリーム,北大農場で生産された牛乳,ハスカップジャムが提供され,非常に好評でした。北大農場の製品や生産物が買えると良いという声もいただきました。

半日という短い時間でしたが,「搾乳からアイスクリームまで」の一貫したシステム,旬の摘みたてのブルーベリーの味,普段何気なく口にしている,牛乳やアイスクリームについての理解がより一層深まったことと思います。今後も農場公開を通して,私たちの毎日に欠かせない「食」について考える機会を提供していきます。

- トピック

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション

生物生産研究農場では蓄魂祭を行います。

2015年10月15日

生物生産研究農場では、従来から継続的に家畜家禽を飼育しており、教育研究に積極 的に利用されています。これらの教育研究に大きな貢献をした家畜・ 家禽に感謝し、 また、その魂を供養するため、恒例の蓄魂祭を以下の通り行います。 日時 平成27年10月23日(金) 13:00~(10分程度を予定) 場所 アグリフードセンター南側(ポプラ並木裏手) 主催 北方生物圏フィールド科学センター生物生産研究農場

- トピック

- 生物生産研究農場

- 耕地圏ステーション