七飯(ななえ)淡水実験所は、1940 年(昭和15)、魚類の人工増殖および繁殖保護に関する学理とその応用の研究および教育を目的として、函館高等水産学校に養魚実習場が開設されたことに始まる。2014 年(平成26)には、新研究棟が整備された。道南の七飯町の中心部、国道5号線沿いに位置し、函館キャンパスからは車で約20 分、大沼公園からは15 分の距離にある。本所は、室内飼育室を含む研究棟、20面のコンクリートの外池、室内外に多数の飼育水槽を有している。現在、サケマス類12 種19 系統を主とし、コイ目魚類数種、チョウザメ等を飼育している。また樹立系統として、イトウのアルビノ、サクラマスの無斑系を育成した。これまでに、サクラマスおよびイワナ類の生活史変異の解析、魚類の染色体操作に関するバイオテクノロジー開発、免疫生化学的なアプローチによる魚類の成熟生理に関する研究が行われた。現在は、魚類の発生工学に関する研究が行われている。当実験所の飼育水槽、飼育魚およびそれらの卵は、申請により教育・研究に使用することができる。

七飯淡水実験所 水圏ステーション

- 住所

- 〒041-1105 北海道亀田郡七飯町字桜町2丁目9-1

- TEL

- 0138-65-2344

- FAX

- 0138-65-2239

- 代表メールアドレス

- shagihara [アットマーク] fsc.hokudai.ac.jp

- 施設サイト

- https://www.fsc.hokudai.ac.jp/nanae/home.html

施設の特徴

低温で飼育のできる水槽、室温調節機能を備えた恒温室など様々な飼育設備を有しています。

利用できる付帯施設

屋外飼育水 槽・屋内井水飼育水槽・サケマス孵化槽・平槽・恒温飼育室・水槽・シャワールーム・休憩室

利用に際して提供できる道具・機器類

各種生体実験器具・インジェクター・マニピュレータ・インキュベータ・撮影用カメラ付きPC etc

利用に際して提供できる人的サポート

採卵・採精・実験魚提供、飼育

施設を利用した主な教育・研究

研究:

イワナ類の繁殖生理学的研究・サケマス類の染色体操作・魚類の免疫生化学的研究・魚類の発生工学的研究

施設からのメッセージ

当実験所では、水産学部の学生に対する実習を行なうと共に、水産科学研究院をはじめとする多くの大学院学生の研究に利用されています。その範囲は、発生学、生殖生理学、栄養生理学、魚病学、魚類行動学などにわたっています。また、小中学生に対する生物実験、高校生に対するプログラム・他大学学生に対する技術指導なども積極的に行っています。また、実習等では技術指導だけでなく、美味しくいただく料理までが水産学の使命と考え、魚食文化の普及にも努めています。社会に対して垣根を作ることなく、積極的な貢献をすることを目指しています。要望が有れば相談して頂きたく思います。できるだけ応えて行くように対応いたします。

教育共同利用拠点のウェブサイトを更新しました

2025年6月1日

臼尻水産実験所・七飯淡水実験所・忍路臨海実験所は、教育関係共同利用拠点として再認定されました。実習の情報などを発信していますのでご覧ください。

- お知らせ

- 水圏ステーション

- 臼尻水産実験所

- 七飯淡水実験所

- 忍路臨海実験所

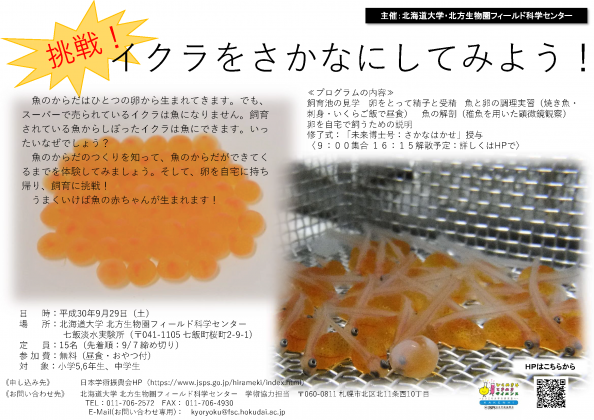

【小学5・6年生、中学生対象】ひらめき☆ときめきサイエンス「 挑戦!イクラをさかなにしてみよう!」を開催します

2018年8月3日

「科研費」(KAKENHI)により行われている最先端の研究成果に、小学5・6年生、中学生の皆さ んが、直に見る、聞く、触れることで、科学のおもしろさを感じてもらうプログラムです。

んが、直に見る、聞く、触れることで、科学のおもしろさを感じてもらうプログラムです。

参加する皆さんが将来に向けて、科学的好奇心を刺激してひらめき、ときめく心の豊かさと知的創造性を育む内容となっています。

プログラムの詳細はこちらから

http://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html

日本学術振興会ホームページ「ひらめきときめきサイエンス」で検索

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 学術協力担当

電話:011-706-2572 FAX:011-706-4930

メール:kyoryoku□fsc.hokudai.ac.jp(□をアットマークに置き換えて送信してください)

- お知らせ

- 水圏ステーション

- 七飯淡水実験所

「食糧基地 北海道の水圏環境を学ぶ体験型教育共同利用拠点」として認可され、ホームページを新しく立ち上げました。

2015年12月3日

同じ水圏ステーションである臼尻水産実験所・七飯淡水実験所・忍路隣家実験所が教育関係共同利用拠点「食糧基地 北海道の水圏環境を学ぶ体験型教育共同利用拠点」として認可され、ホームページを新しく立ち上げました。興味のある方はぜひホームページをご覧ください。

- お知らせ

- 水圏ステーション

- 臼尻水産実験所

- 七飯淡水実験所

- 忍路臨海実験所

研究成果:七飯淡水実験場の山羽教授が「生殖細胞の数で性が変わる仕組み発見」を発表しました。

2014年12月9日

研究成果:七飯淡水実験場の山羽教授が「生殖細胞の数で性が変わる仕組み発見」を発表しました。

北大プレスリリース版

サイエンスポータル版

日経プレスリリース版

- お知らせ

- 水圏ステーション

- 七飯淡水実験所

七飯淡水実験所は12月6日に一般公開を実施しました。

2014年12月6日

七飯淡水実験所は12月6日に一般公開を実施しました。

- お知らせ

- 水圏ステーション

- 七飯淡水実験所

七飯淡水実験所は12月5日に竣工記念式典・祝賀会を挙行しました。

2014年12月5日

七飯淡水実験所は12月5日に竣工記念式典・祝賀会を挙行しました。

- お知らせ

- 水圏ステーション

- 七飯淡水実験所

七飯淡水実験場のウェッブサイトがリニューアルとともにアドレスが変わりました

2014年12月3日

七飯淡水実験場のウェッブサイトがリニューアルとともにアドレスが変わりました

- お知らせ

- 水圏ステーション

- 七飯淡水実験所

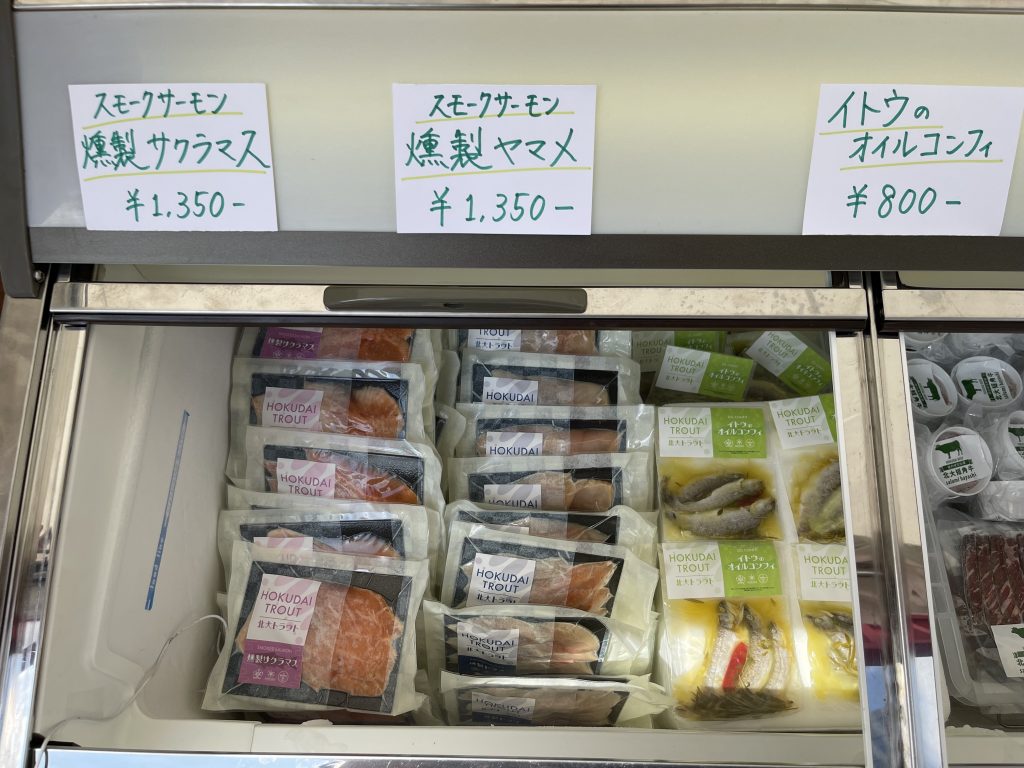

七飯淡水実験所の未利用魚で新たな製品が発売されました

2023年7月15日

七飯淡水実験所では、研究用に養殖しているサケマス類のうち、使われなくなった未利用魚を地元企業の協力で「北大トラウト」として商品化販売することになりました。これにより廃棄処分していた未利用魚を食品として活用することで、新たな資源として有効利用することは本学が目指すSDGsへの貢献に一役買うことが出来ました。

未利用魚と言うことで生産数は多くはないのでいつでもどこでも買えるわけではありませんが、現在札幌市北3条広場(アカプラ)でおこなわれているHBC赤レンガプレミアムフェストで購入できます。

期間は7月14日(金)~17日(月)10:00~19:00となっていますのでこのチャンスをお見逃し無く。また同時に北大短角牛のコンビーフとビーフジャーキーも合わせて販売されます。

- トピック

- 七飯淡水実験所

- 水圏ステーション

Newsletter #24-4 新任教員紹介

2020年12月24日

水圏ステーション 七飯淡水実験所・特任助教 黒田 実加

経歴: 北海道大学 大学院水産科学院(生物資源科学専攻)修了。博士(水産科学)。専門はハクジラ類の鳴音生成機構に関する機能形態学的研究。日本学術振興会特別研究員(DC2・PD)、北方生物圏フィールド科学センター学術研究員を経て、令和2年7月より現職。

はじめまして。文部科学省教育関係共同教育利用拠点の特任助教として七飯淡水実験所に着任いたしました、黒田実加と申します。

学部4年次より一貫して、小型ハクジラ類(イルカ)が環境認知のために出す超音波をつくるメカニズムについて研究してきました。イルカは頭部にある発音器官で100kHz以上にもなる超音波(クリックス)をつくり、反響定位による摂餌や環境認知を行っています。クリックスの周波数特性にはいくつかのタイプがあることが知られていますが、発音器官のどの部分で、どのようなメカニズムで周波数のタイプが決まるのかは未だ明らかにされていません。私は、発音器官を構成する軟組織の密度や音速を測ったり、通常オーディオ機器の性能評価に用いられる周波数応答測定をイルカの頭を丸ごと使って行ったりすることで、発音器官を構成する組織を音の媒質としてとらえ、周波数の特性を変化させるメカニズムを明らかにしようと試みてきました。

私が現在在籍している七飯淡水実験所は、緑に囲まれた自然豊かな施設です。カエルの声、ツツジの花、虫の声、紅葉など、季節の移ろいを感じ取ることができる環境にあふれています。これまで調査といえば漂着鯨類の解剖調査がほとんどで、海岸にしか行ったことがなかった私にとっては、実験所の環境の何もかもが新鮮です。ここでは応用発生工学実習(公開水産科学実習)をはじめとする様々な実習が展開されており、魚類発生工学の基礎から応用までを、実際に手を動かしながら学ぶことができます。9月には、学部3年生向けの増養殖実習のお手伝いをしました。私は海洋生物科学科卒なので、増殖系の実習は初めてでしたが、学生たちに交じってTAや先生の説明を横目で見つつ、マイクロピペットを握って精子凍結に挑戦してみました。学部時代に実習に参加した時のすごい!面白い!と思う気持ちが蘇ると同時に、この気持ちを、一人でも多くの学生が安心して味わえるようにしていきたいと思いました。

新型コロナウイルスの深刻な影響により、昨春・今夏の公開水産科学実習は中止を余儀なくされました。北海道は依然として予断を許さない状況であり、今後の実習についても慎重に検討していく必要があります。大学教育の現場におけるオンライン講義のノウハウそのものはこの1年でかなり蓄積されてきており、全国の研究者から貴重な講義がいつでも受けられるという魅力的な面も増えてきました。しかし、触感、におい、味、温度など、リモート講義ではどうしても得られない驚きがフィールド実習にはあります。特に公開水産科学実習は、水圏生物とそれらを取り巻く環境を五感で味わえるよう、拠点の先生方が趣向を凝らされてきたものであり、対面で受講してこその魅力が詰まっていると思います。少しでも早く、安心して実習ができる環境が戻ることを祈っています。

これからも、実習を安全に継続していくノウハウの開拓と蓄積を目指して努力していきたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

- FSC

- トピック

- 七飯淡水実験所

- 水圏ステーション