夏季フィールド科学実習summer field

2019年8月26日から30日までの5日間、忍路臨海実験所、洞爺臨湖実験所、および臼尻水産実験所にて、夏季フィールド科学実習を行いました。2019年度は、全国から6大学9名の学生が実習に参加しました。この実習では、前半の海藻実習で、藻場の役割を理解するとともに、増養殖種苗生産技術の背景となる技術を学び、後半の魚類実習では、暖流と寒流が混じりあう海域の高い生産力についての理解を深め、全体を通して、地曳網や環境DNA手法などの様々な調査と実験を行い、生物多様性を調べる方法を学びました。

実習生からのアンケート結果~受講後の感想~

|

実習初日は北海道大学の総合博物館前に集合し、皆で忍路臨海実験所に向かいました。四ツ倉先生による海藻の講義を受けた後、実際に忍路湾に出て浅瀬で海藻採集を行いました。コンブ群落まで歩いていきますが、転ばないように注意が必要です。 |

|

海藻採集と同時進行で、忍路湾内の磯焼けを観察しに行きます。この日の湾内はとても穏やかで天気も良く、クルージング日和でした。 |

|

海藻採集の様子。海藻標本にするために、小さくて形のきれいな海藻を一生懸命探しました。夏枯れの時期であったためか、別の要因か、この日に採集できた海藻は6種だけでした。。 |

|

磯焼けが何故起こるのか、箱メガネで観察しながら説明を受けて学びます。実習生たちはコンブとウニの静かな戦いを、しっかりと観察していました。 |

|

天気が良いと、磯船での移動も楽しくなりますね!いつもは極寒の春に行うため、早々に引き上げてしまいますが、暖かい夏だと色んな場所を観察することができました。 |

|

磯船の交代はコンブ群落近くで、ワイルドに行っています。手前がコンブ群落、その奥は岩場がなくなり、急斜面となっています。手前の茶色い海藻がマコンブの一品種であるホソメコンブです。夏枯れのため、先端がちぎれて短くなっています。 |

|

磯焼け観察が終わった後は、傳法先生による海洋観測体験を行いました。透明版を使った水質調査やプランクトン採集を体験しました。ちなみに、この日の透明度は10mほどでした。日本海側はやはり澄んでいるなあと実感しますね。 |

|

採集等が終わった後は、海藻標本の作成に取り掛かります。図鑑に載っているような標本を目指して、皆頑張っています。この後、吸水用の新聞紙を毎日取り替えて、乾燥した頃に実習生の皆のもとへ届けられる予定です。初日の夜は余市で有名なお店へ行って海鮮丼を堪能し、環境DNA解析用の海水をろ過して就寝しました(写真を撮り忘れてしまいました)。 |

|

翌朝には、マコンブの切片を切り出して組織標本の作成と観察を行い、合わせてこの時期に放出されているマコンブの遊走子を単離・観察する実験も行いました。切片はカミソリで作りますが、均一に、薄く切らないと顕微鏡で観察できないので、皆何度もやり直しながら真剣に取り組んでいました。 |

|

遊走子は数ミクロンと非常に小さいため、普通のピペットでは一つ一つを単離することができません。そのため、実際にガラス器具を熱して細く加工し、単離実験に使用しました。熱する時間、伸ばす時の手の動かし方など、皆それぞれ工夫していました。 |

|

加工したガラス器具を使って、マコンブの遊走子を単離している様子。口も使って作業するので、とても神経を使います。 |

|

コンブ実験の後に、環境DNAについての講義を行い、次の施設である洞爺臨湖実験所へ向けて出発です!その前に忍路臨海実験所で集合写真を撮りました。築100年を超えた風情のある建物です。 |

|

洞爺臨湖実験所へ到着後、忍路でろ過した環境DNA用のろ物から、DNAの抽出実験を行いました。実験の待ち時間の間に、実験所目の前に広がる洞爺湖へ行き、刺し網の見学をしました。2か所設置していましたが、残念ながらこの日は魚はかかっていませんでした・・・。 |

|

船の交代を待つ間、洞爺湖について説明を受けたり雑談したりと、和気あいあい盛り上がり、親睦を深めます。 |

|

この後は、洞爺臨湖実験所で行われている研究紹介と施設の見学を行いました。海だけでなく、湖の環境や生息する魚類の生態についても学びました。 |

|

洞爺湖から魚たちが遡上、降下するための魚道の見学の様子。魚道一つとっても、色々な工夫が凝らされていることがよく分かるものでした。洞爺臨湖実験所では、この魚道を上ってきたヒメマスなどの親魚を捕獲し、人工授精後、ふ化した稚魚を湖へ放流したり、行政へ提供する活動も行っています。 |

|

3日目は洞爺で講義を受けた後、最後の目的地である臼尻水産実験所へ向かいます。途中、きのこ王国や八雲の噴火湾パノラマパークに立ち寄り、休憩したりお昼ご飯を食べました。臼尻水産実験所に到着後、最後の海藻講義を受け、レポートを口頭にて発表しました。考える時間が短かったにもかかわらず、皆しっかりと自分の考えを述べていました!前半の海藻実習はこれにて終了です。 |

|

海藻実習の後は、宗原先生担当の魚類実習が始まります。自己紹介の後、水槽で飼育されている魚を見たり、翌日のシュノーケリングで使うダイビング機材を確認したりと、施設の見学をしました。実験所周辺の海の説明もしてもらいましたが、ご覧の通り、海は大時化。。翌日はシュノーケリングできるのか、ドキドキです。 |

|

夕食は臼尻で獲れたブリを贅沢にのせたブリ丼!(また写真を撮り忘れました…ごめんなさい)今年は大きく脂のしっかりのった立派なブリで、実習生たちは皆満足してくれていました。せっかくなので、夕食後の空き時間にロープワークを体験してもらいました。日常生活でも使える実用的なものを習い、最後は班に分かれ、リレー形式でもやい結び競争をして楽しみました。優勝した班には臼尻水産実験所特製マグネットが贈呈されました。 |

|

翌日、午前中に環境DNA実験の最後、リアルタイムPCRを用いた増幅実験を行いました。遺伝子実験が初めての実習生もいる中、皆が真剣に取り組み、コンタミネーションすることなく、精度の良いデータが得られました!これには本当に感心しました!実験後はメタバーコーディング解析結果の精査作業も実際に体験してもらいました。骨の折れる作業ですが、常に疑いの目をもって結果と向き合うことはとても重要です。 |

|

午後、海況が落ち着いてきたので、シュノーケリングを実施しました。ウェットスーツを着て機材を装着してから、初めにイルカ用のプールで浮き身やマスククリア・シュノーケルクリアなど基本的な練習をします。実験所の前浜は水深1mほどなので、焦らずに立ち上がれば溺れる心配もなくて安心です。 |

|

練習後、いざ海へ!コースロープにつかまって、慎重に海へ入ります。空はどんよりしていますが、なんとこの日は水温が20度もあり、臼尻としてはとても暖かい水温でした。午後はずっとシュノーケリングで生き物の観察を行い、忍路湾との違いを体感してもらいました。自分の目で実際に観察すると、同じマコンブでも大きさや形が全く違うことだけでなく、そのほかの物事に対しても理解が深まります。 |

|

海から上がった後は温水プールで体を温め、夕食にBBQをして楽しみました。肉や野菜だけでなく、近くの定置網で獲れた魚や院生が釣ってきた魚、他にも北海道ならではの海産物もたくさん堪能してもらいました。 |

|

天気もすっかり回復し、朝ご飯を食べた後は地曳網体験も行いました。スーを着て、網をもって、砂浜へ出発! |

|

お昼休みには、希望者は海でまたシュノーケリングしていました。前日よりも穏やかな海況で、各々北海道の海を楽しんでいました。 |

|

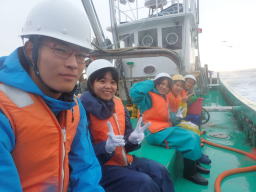

最終日の早朝には、定置網漁船へ乗船体験しました。朝の4時に集合して、実際の漁を間近で体験します。小型の漁船はとても揺れるため、酔い止め薬が必須です。 |

|

乗船中は漁師さんの仕事を妨げないよう、安全な場所に座って観察します。動けそうな学生たちは網引きを手伝いました。 |

|

地曳網を引いている様子。沖まで行って皆で岸と水平に一列になり、Uの字型を維持して網を引きながら岸まで戻ります。網が浮かないように、片足で押さえながら、ゆっくり引いていきます。両端が一番重たいので、ここは力持ちの学生に担当してもらいます。 |

|

岸まで戻ったら、獲れた魚の仕分け作業を行います。今回は大量のチカとカレイの稚魚、タウエガジ科魚類が獲れていました。これらの魚は実験所に持ち帰って、午後に種査定を行いました。 |

実習生からのアンケート結果~受講後の感想~

- 今回実習をしたのが大学に入学してから初めてで、不安も多かったけれど、「実習ってこんなに楽しいんだ!」と感じました。また、山崎先生をはじめとする先生方やTAの先生には本当に助けられてばかりでした。ありがとうございました。この5日間で私の想像以上の学びがありました!!

- シュノーケリングや環境DNAの測定など、初めて経験する内容が多く、とても楽しかったです。生物採集をする時間も多く、スケジュールもそんなに詰められていなくて、結構自由に行動することができ、とても有意義なものでした。

- 少人数の実習であることでメンバーと仲良くなりやすかったし、先生にも気軽に話しかけることができました。実習の説明も細かくてわかりやすかったし、生徒の気持ちを気にかけて実習を進めてくださり、とても居心地の良い空間でした。1回の実習で定置網や漁船やシュノーケリングなど私の初めての経験ばかりをすることができ、人生においても印象深い実習となると思います。とても楽しかったし、ごはんもおいしかったです。花火もアイスも要望に応えてくれてありがとうございました。

- 他大学の学生と様々な情報交換ができて有意義でした。1~2年のうちに経験しておけばよかったと思ったので、同大学の後輩にも来年度からの参加をすすめたいと思いました。また、北海道大学がどのような実験をしているのか、一般の学生も深く知ることができる良い経験だったと思います。

- とても楽しく有意義な時間を送ることができました。普段、自分の通う大学では扱わない分野ばかりで非常に興味深かったです。また、他大学の施設や何を研究されているかを知る良い機会となりました。ありがとうございました。

- 私は完全にシュノーケリング目当てでした。実際にたくさん潜らせていただく機会を設けていただいて、普段自分が潜る海との違いが比較できて非常に有意義でした。しかし、それだけではなく、環境DNAといった新たな分野の実験にも携わることができて、自分の視野が広がりました。本当にありがとうございました。

- 実験からシュノーケリング、地曳網まで様々なプログラムを5日間で体験することができ、とても有意義な実習でした。

- 5日間という短い日程ながら、内容の濃い実習ができた。

copyright©2020 Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido University all rights reserved.