サケマス類を中心とした様々な魚種を用い、魚類の発生機構に関する基礎生物学的研究とその知見に基づいた発生工学的な研究を行っています。

水圏生物学コース教育研究施設 七飯淡水実験所

七飯町から世界に向けて発信する実験所

実験所の概要等

![]() 本実験所は、函館市の北側に隣接する七飯町の中心部で、国道5号線沿いにあります。本学水産学部から車で約20分、大沼公園から車で約15分の位置です。

本実験所は、函館市の北側に隣接する七飯町の中心部で、国道5号線沿いにあります。本学水産学部から車で約20分、大沼公園から車で約15分の位置です。

![]() 飼育棟の水源は、久根別川水系鳴川の河川水を取り込むとともに、場内からの井水(毎分1トン)を使用しています。

飼育棟の水源は、久根別川水系鳴川の河川水を取り込むとともに、場内からの井水(毎分1トン)を使用しています。

![]() 飼育状況は、コイ科魚類数種、チョウザメ、サケマス類14種25系統を維持しており、遺伝学的にも貴重な資源を抱えています。

飼育状況は、コイ科魚類数種、チョウザメ、サケマス類14種25系統を維持しており、遺伝学的にも貴重な資源を抱えています。

![]() また、実験所で選抜育種した無斑系サクラマス、アルビノイトウの系統も飼育しています。

また、実験所で選抜育種した無斑系サクラマス、アルビノイトウの系統も飼育しています。

![]() 施設は、研究室本館、飼育棟、養魚実習所からなり、コンクリート池13面のほかに、大小80以上の飼育水槽を保有しています。

施設は、研究室本館、飼育棟、養魚実習所からなり、コンクリート池13面のほかに、大小80以上の飼育水槽を保有しています。

教育・研究

![]() 近年、畜産の分野でクローンを作る研究等が行われていますが、本実験所では水産の分野においてもこれらの技術の開発を行うための研究を行っています。

近年、畜産の分野でクローンを作る研究等が行われていますが、本実験所では水産の分野においてもこれらの技術の開発を行うための研究を行っています。

![]() そのため、基礎的な研究として魚の初期の細胞の分化の機構を発生工学的な手法を用いて研究を進めています。

そのため、基礎的な研究として魚の初期の細胞の分化の機構を発生工学的な手法を用いて研究を進めています。

![]() 環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種として記載されているイトウの養殖技術の開発に関する研究も行っています。

環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種として記載されているイトウの養殖技術の開発に関する研究も行っています。

信念に基づく教育理論、それが無限の広がりへと

担当教員の紹介

山羽 悦郎 教授

(魚類発生学、魚類発生工学)

研究を進めるにあたって、まず自分とは何なのか、自分の興味はどこにあるのかをつかんでみましょう。それが分からなければ、まず言われた事をやりながら考えましょう。大学は自分探しの場所です。自分の興味に合わない事をやるのは苦痛です。また個人が行える研究の範囲は狭いものです。でも、広がりは無限です。自分の研究の最初の位置づけが大事です。

e-mail:eyamaha@fsc.hokudai.ac.jp

現在、欠員です。

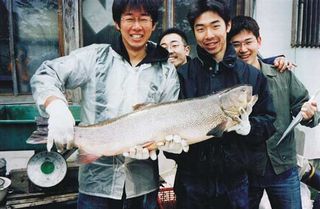

絶滅危惧種を救え! 北海道の特有魚「イトウ」

イトウは、環境開発が進むにつれてその数が道東などで激減したことから、環境省のレッドデータブックで危急種に指定されました。まさに「幻の魚」となってしまったのです。この魚は、サケ科魚類で、淡水性魚類の中では最も大型の魚ですし、日本では北海道だけにしか生息していません。

本実験所で研究を重ねた結果、イトウの人工的な増殖技術を確立し、更には、養殖品種としてアルビノ(白子)形質を固定しました。現在14年魚、最大98cmのイトウを飼育していますが、将来的な目標は1mと思っています。