2025年8月9日(土)、若い大学生世代を対象に、代謝プログラミングを施した放牧黒毛肥育牛(第1号)の試食試験を実施しました。この試食会は、単なる味の評価に留まらず、参加者の皆様が抱く牛肉への先入観、そして私たちがこれまで見過ごしてきた課題を鮮明に浮き彫りにする、極めて示唆に富む体験となりました。

試食から見えてきた「知らなかった」ことの重要性

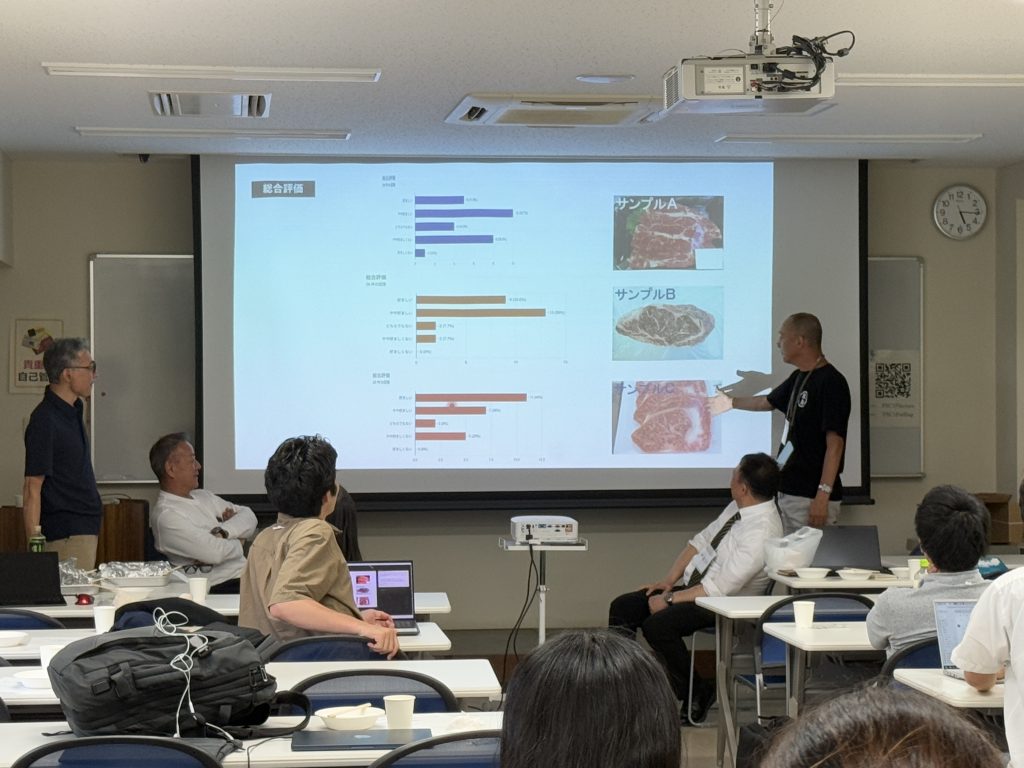

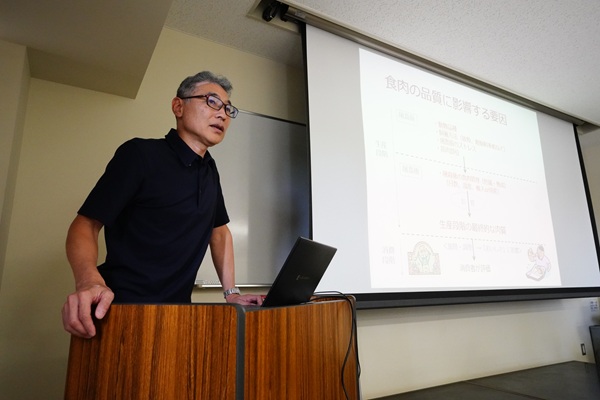

まず口田圭吾先生(帯広畜産大学)による「放牧牛第1号の肉質に関する評価」の講演が行われました。口田先生からは、枝肉断面を高精細に撮影し、機械学習で各部位の面積や脂肪割合を自動計算する最新技術が紹介され、霜降り(BMS)だけでなく、生産背景(草だけで育ったか、放牧で育ったかなど)をも加味して総合的に評価する、多角的な肉質評価の重要性が提唱されました。

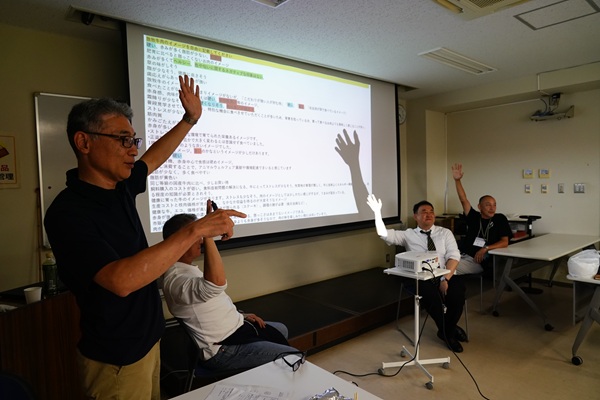

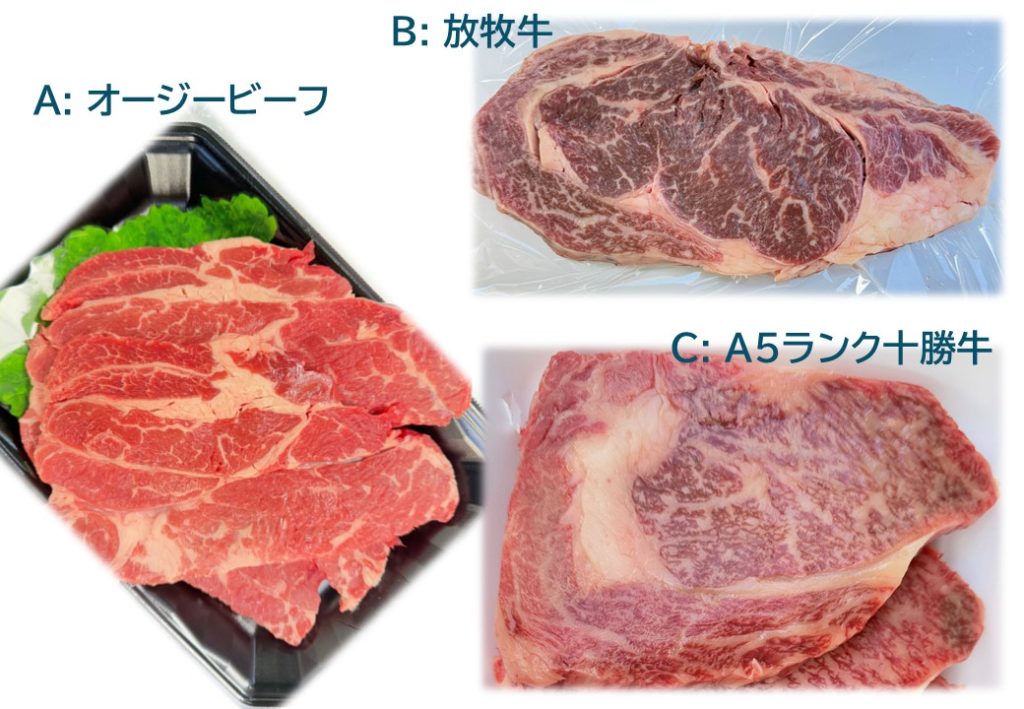

その後の試食アンケートと議論こそが、今回のイベントの核心でした。参加者には、以下の3種類の牛肉が提供されました。

• サンプルA:オージービーフ

• サンプルB:放牧肥育牛(今回の主役であるCOI-NEXTの成果牛)

• サンプルC:A5ランクの十勝和牛

試食前イメージと試食後の「気づき」

試食前、放牧牛肉に対しては「痩せている」「硬い」「赤い」といったイメージや、一部のマニア向けで少し入りにくい」といったネガティブな先入観を持つ参加者もいました。特に「臭み」というネガティブなイメージは深く議論され、参加者の中にはオージービーフ(牧草牛)に「特有の匂いを感じる」という経験を共有する声もありました。また、スーパーでは霜降り肉ばかりが並び、赤身肉や放牧牛が市場で買い叩かれるという「見過ごされがちな現実」も指摘されました。一般の消費者が、牛が必ずしも放牧で育てられているわけではないという事実を知らないことも、放牧牛の価値理解を妨げる大きな要因であると浮き彫りになりました。

しかし、実際に3種類の牛肉を試食することで、これらの先入観や見過ごされてきた現実に、大きな変化が訪れました。

1. サンプルA(オージービーフ)からの示唆:臭みの正体と消費者感覚の多様性

試食では、サンプルA(オージービーフ)に対して「好ましくない香りを感じた」という意見が複数寄せられました。これは、試食前の議論でオーストラリア産やニュージーランド産の牛肉に「特有の匂いを感じる」という声があったことと符合します。一般に牧草飼育が多いこれらの牛肉が持つ特定の風味は、多くの人にとっては気にならない場合もあるものの、人によっては「臭み」として認識されることがある、という消費者感覚の多様性と主観性が浮き彫りになりました。この「臭み」の認識は、その後のサンプルBに対する評価の重要な対照軸となりました。

2. サンプルB(放牧肥育牛)からの衝撃:先入観を覆す「肉らしさ」と「新たな価値」

今回の試食会の主役であるサンプルB(放牧肥育牛)は、参加者の予想を大きく上回る評価を得ました。

• 試食前には「脂が黄色く、青臭い」といったイメージを持っていた参加者もいましたが、実際に食べてみると「非常に美味しかった」と感想が述べられました。「もっと脂が黄色いかと思っていたが、全くそんなことはなかった」という声は、放牧牛に対する根強い誤解が、まさに「初めて気づいたこと」として払拭された瞬間でした。

• 「一番肉らしい」「赤身の味がしっかりと感じられ、脂身とのバランスが良い」と高評価され、脂っぽすぎずパサパサでもない、その「食べやすさ」が際立ちました。特に、サンプルAで感じられたような不快な「臭み」はサンプルBからは指摘されず、放牧牛が必ずしも「臭い」わけではない、むしろ純粋な肉の旨味があるという「知らなかった事実」が明確になりました。

• この結果は、放牧牛の肉は単に「硬い」「赤い」といったイメージに留まらない、「旨味が凝縮された、バランスの取れた赤身肉」としての新たな価値があることを強く示唆しました。

3. サンプルC(A5ランクの十勝和牛)からの再認識:「ナンバーワン」と「オンリーワン」の共存

最高級のサンプルC(A5ランクの十勝和牛)は、予想通り「サシが綺麗に入っている」「甘い香り」「柔らかい」と高評価を得ました。これは「ナンバーワン」の美味しさを追求した和牛の真骨頂です。しかし同時に、「美味しいものの、脂っぽさが強いと感じる人もいる」という声も聞かれました。

この三者の比較から、敷島ファームの高田社長が指摘した**「ナンバーワン」(霜降りを追求した一般的な和牛)を目指すのか、「オンリーワン」(赤身の味や肉の繊維感、生産背景など独自の価値を持つ肉)を目指すのかによって、肉の評価軸が大きく変わる**という点が、参加者にとって「初めて気づいた」重要な視点となりました。

浮き彫りになった課題と今後の重要性

今回の試食会を通じて、私たちは以下のような、これまで見過ごされがちだった「現実」とその重要性を痛感しました。

• 消費者理解のギャップ: 放牧牛の脂肪の色が黄色いと味が劣るわけではないにもかかわらず、スーパーの照明下では白い脂肪が好まれるという市場の「見た目」への偏り。

• 食肉格付けの限界: 屠畜場によって格付け基準に差があり、生産者が「格付けが緩い」場所へ出荷する傾向があるという不透明な取引の実態。

• 「臭み」の曖昧な定義: 消費者が感じる「臭み」が何を指すのか、その言葉の定義自体が曖昧であり、消費者の感覚を深く理解することの重要性。

これらの「見過ごされてきた現実」は、生産者が高品質な放牧牛肉を生産しても、その価値が正当に評価されず、市場で買い叩かれるという不遇につながっています。

今後の展望:新たな価値基準の創造へ

今回の試食会は、参加者に放牧牛肉の真の美味しさと価値を伝え、そのイメージを変える大きな一歩となりました。「もっと脂が黄色く、青臭いかと思っていたが、非常に美味しかった」という感想は、まさにこのプロジェクトが目指す「固定観念の打破」と「新たな価値の創造」の可能性を示すものです。

これらの取り組みを通じて、私たちは生産者が誇りを持って高品質な放牧牛肉を出荷できる環境を整え、消費者がその多様な価値を正しく理解し、安心して選択できる社会の実現を目指します。今回の試食会で浮き彫りになった「知らなかったこと」は、放牧牛の未来を切り開くための、かけがえのない道しるべとなるでしょう。