日本の畜産を支え、未来につなぐ

スマート畜産への挑戦

拠点ビジョン

スマート放牧管理でZ世代が導く

革新的な地域社会の実現

新しい生物科学概念「代謝プログラミング」により牛の代謝を早期に制御し、飼料には、地方にある限界集落、中山間地域・離島等の豊富な植物資源を放牧活用し、その管理には先端の宇宙技術を駆使する。Z世代が中心となり、地方の景観を持続的に維持し、安全・安心な食料を豊かに、スマートに生産する。そして、Z世代の農業者が未来に希望をもち、産業として世界と戦えるよう畜産業を構造改革する。Z世代が、スマート畜産により導く、QOLや地方の新しい農産業の姿を基盤とした革新的な社会を実現する。

ターゲット

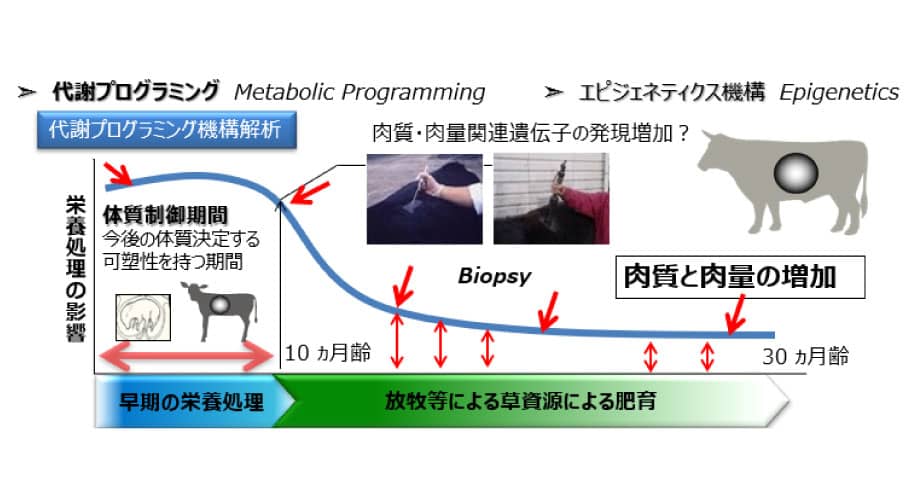

代謝プログラミングによる肥育方法の確立

繁殖牛の栄養制御と新生児期の制御による放牧肥育の産肉性と肉質を向上させるデータ収集及び技術設計し、代謝プログラミングのパッケージ化、この技術を確立する。

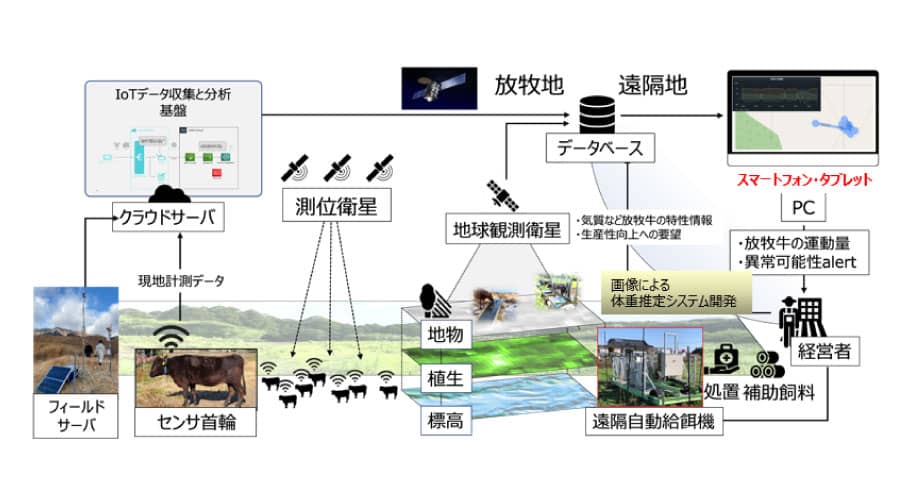

スマートフォンによる放牧飼養の遠隔自動管理

Z世代がスマートフォン等の端末で、放牧地の草量や放牧牛の位置、運動量を把握し、それらのデータを統合し、必要な量の補助飼料を放牧牛の個体に応じて給与するシステムを構築する。

エシカルマーケットの構築による地方創生

牛肉生産における新しいエシカルマーケットを構築する。また、生産者教育プログラムを構築し、商品化・販売経路を確立する。

研究課題

代謝プログラミングによる

肥育方法の確立

代謝プログラミングに関するこれまでの研究チームの成果の整理とデータ収集を行う。胎児期(妊娠期)の栄養と新生児期の栄養と環境刺激による代謝刷り込み後、11カ月齢以降放牧肥育することで、30カ月齢時の出荷体重を700㎏以上、肉質を3~4等級までの制御を可能とする技術設定を行う。

肉質向上

アニマルウエルフェアの向上

代謝プログラミングと放牧肥育による肉質及び牛の健康データの収集をする。

安全で高品質な牛肉の

提供マーケティング手法の開発

代謝プログラミングと放牧肥育により生産された牛肉質のデータ及び放牧という飼養方法による牛肉生産に関し、消費者との意見収集やアンケート調査を行い、エシカルマーケットの構築の可能性を明確にする。

AIを活用した

放牧飼養管理システムの開発

衛星データを用いた測位センサーによる放牧牛の測位、地球観測衛星データによる放牧地の草量把握技術、またそれらのデータを統合して補助飼料を給与する個体識別遠隔自動給餌システムを整備する。

参画メンバー

拠点運営機構の設置責任者

寳金 清博( 北海道大学 総長 )

プロジェクトリーダー

後藤 貴文

( 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 教授 )

副プロジェクトリーダー

高田 正樹( 敷島ファーム 代表取締役 )

菊池 拓二( 白老町 農林水産課 課長 )

代謝プログラミング( 研究課題 01 )

研究リーダー

室谷 進

鹿児島大学 共同獣医学部 畜産学科 教授

参画機関(大学)

北海道国立大学機構 帯広畜産大学

北海道大学

参画機関(企業)

-

肉質・アニマルウェルフェア( 研究課題 02 )

研究リーダー

口田 圭吾

帯広畜産大学 生命・食料科学研究部門

家畜生産科学分野 教授

参画機関(大学)

九州大学、鹿児島大学、北海道大学

参画機関(企業)

株式会社 敷島ファーム、白老町

牛肉のマーケティング( 研究課題 03 )

研究リーダー

清水池 義治

北海道大学 農学研究院 准教授

参画機関(大学)

北海道大学

参画機関(企業)

大樹町、白老町

株式会社 敷島ファーム

AIを活用した放牧飼養管理システムの開発( 研究課題 04 )

研究リーダー

神武 直彦

慶應義塾大学システムデザイン・

マネジメント研究科 教授

参画機関(大学)

慶應義塾大学、北海道大学

参画機関(企業)

株式会社 神戸デジタル・ラボ

ファームエイジ株式会社

株式会社 敷島ファーム

白老町、大樹町