Morning:~“牛と町をつなぐ知恵”を学ぶ時間~

7月19日(土)の朝、白老町の白老創造空間「蔵」に36名が集まりました。研究者、参画機関、町民——それぞれが異なる立場からこのプロジェクトにかかわり、自分の想いと視点を携えて一堂に会したのです。

幕開けを飾ったのは、テキサスA&M大学からお招きした豊永健太郎氏による講演。彼が紹介した「キングスランチ」は、牛を中心に人が集い、街が育ち、産業が重なっていく——そんなダイナミズムを体現する場所です。まさに「牛と町がともに育つ」姿。白老でも、畜産を単なる産業とせず、文化や教育、観光と連携させながら町の未来を描けるのではないか。そう思わせてくれる内容でした。

町づくりのヒントは、遠くアメリカの牧場にもしっかりと根を張っていたのです。

noon : ~「命」を味わう体験、五感で伝わる放牧牛の力~

お昼には、6月24日に屠畜された放牧牛第1号の試食会が開かれました。

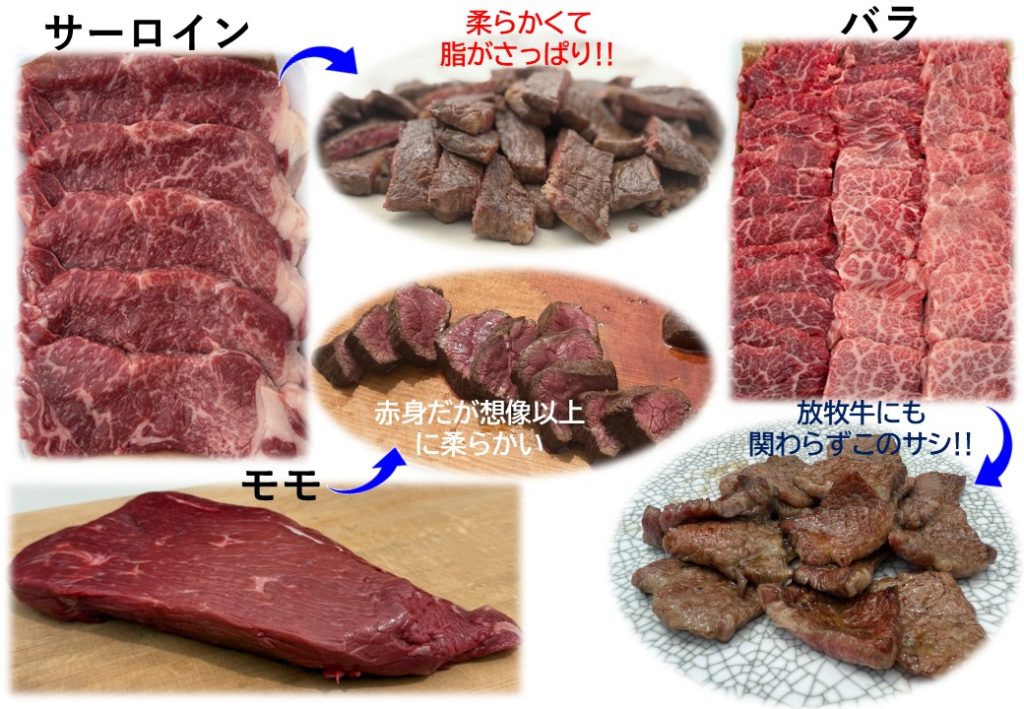

鹿児島から白老に移され、約8か月、厳しい冬を敷島ファームさんの放牧地で生き抜いた牛。その肉は、見た目の赤身に反してやわらかく、サーロインやバラには適度なサシ。脂もくどくなく、放牧牛ならではの臭みも少ない、驚きの美味しさでした。

「これが本当に草だけで育った牛肉なの?」「放牧牛でもすごくおいしい!」——多くの参加者がそう口にしました。

命をいただくということ、それは単なる栄養摂取ではなく、誰かの手と、土地の力と、牛自身の生き様を、食を通じて感じるということ。この試食会は、それを強く実感する「体験」となりました。

Afternoon:~町民と描く未来~「畜産を超えた“共創”」の物語

午後は、町民と研究者、プロジェクトの関係者が混ざり合い、グループに分かれてビジョン共有と意見交換を行いました。ここで出てきた言葉の数々は、畜産という枠を超えて、町そのものの未来像を語るものでした。

「畜産には距離感がある・・・けど・・・」「子どもたちが命の尊さを学ぶ教育をしたい」「仕事では関われないが、私生活で関わりたい」——

そこには、“かかわる”ということの多様性がありました。

AIやロボティクス、農福連携、教育との接続、トレーサビリティを活かしたブランドづくり。単なる技術導入ではなく、「人が変わり、大学が変わり、社会が変わる」プロジェクトとして、参加者一人ひとりの想像力が広がっていきました。

このプロジェクトは畜産だけの話ではありません。

これからの課題は、技術や制度の整備だけではありません。

「誰が、どのように、何のために」かかわるのか。

その答えを、町の人たちと一緒に考えていくこと——それが、私たちの“次の課題”なのです。