6月24日(火)、私たちのプロジェクトの放牧地の放牧牛第1号が出荷されました。今回出荷された放牧牛は、2022年7月12日生まれ、胎児期および新生児期にプログラミングを施され、放牧で肥育された牛です。飼料はほぼ草のみ(グラスフェッド)、冬の雪でも屋外飼養でのトライアルで給与した補助飼料は穀物や配合飼料 1日に2.0㎏以下/1頭当たり。昨年秋に鹿児島の入来牧場から北海道の地へ移動してきた放牧牛9頭が白老の冬を元気に放牧地で乗り越えました。

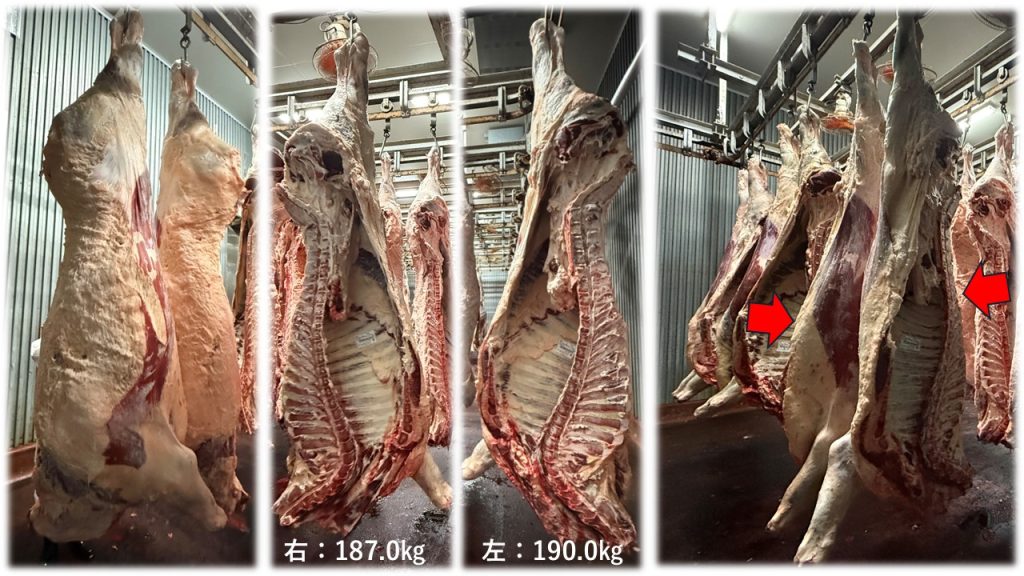

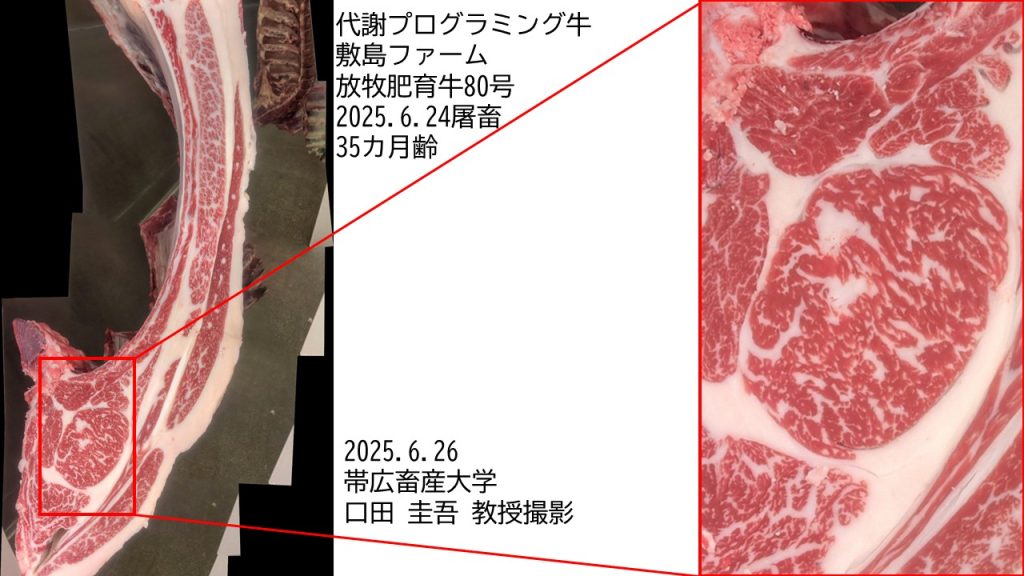

今回、そのうちの1頭を屠畜。実際に中を開けて見るまでどんなお肉になっているか全くわからない状況でした。でも屠畜してみると・・・「放牧でここまで育っているというのは、その経緯を知っている人からすると、素晴らしいお肉に仕上がっているのではないでしょうか」と このプロジェクトでお肉の評価をしている帯広畜産大学の口田先生からの評価を頂きました⭐

| 体 重 | 636.0㎏ |

| 体 高 | 136.0cm |

| 十字部高 | 141.2㎝ |

| 体 長 | 156.0㎝ |

| 胸 囲 | 210.0㎝ |

| 胴 囲 | 230.0㎝ |

*放牧牛第1号* 35ヵ月齢

•生年月日:2022年7月12日

•最終体測日:2025年5月末(2歳10か月齢)

•飼養方法:主に放牧による自然飼養で、飼料はほぼ草のみ(グラスフェッド)、補助飼料(穀物や配合飼料)は 2.0㎏以下/1日1頭につき

・枝重 右:187.0㎏ 左:190.0㎏

上記の写真は実際のお肉の写真ですが、放牧とは思えないほどサシが入っていて、研究者の皆さんも本当にビックリでした‼

日本の畜産―グラスフェッド牛との共創―

長年、日本の畜産を支えてきたA5ランクの和牛。美しいサシととろける食感は、日本ならではの技術とこだわりが生んだ“芸術”です。その価値は、国内外で確立され、多くの人に喜ばれています。

一方で、近年は「健康志向」や「環境への配慮」といった新しい価値観を持つ消費者が増えてきました。脂肪の少ない赤身肉、自然に近い飼養環境、そしてサステイナブルな生産方法。そうしたニーズに応えるのが、放牧で草を食べて育った牛ーグラスフェッドビーフです。

今回出荷された636kgという立派な体格に育った放牧牛第1号。私たちが研究を続けてきた「代謝プログラミング」という技術で栄養を制御することにより、胎児期の栄養をコントロールし、補助飼料をわずかに使っただけで、ほぼ草だけでもここまで成長して、ある程度のサシの入った牛肉を作ることができます。その背景には、プロジェクトリーダーである後藤先生の牛に対する熱い想いがあります。

これからの畜産は、「どちらが良い・悪い」ではなく、「それぞれの価値が共存し、選択肢が広がる」ことが大切です。

AIやIoTなどの技術を活用すれば、放牧牛ももっと効率よく健康に育てられるようになります。

そして、その牛が持つ栄養価や飼育環境といった**“見えにくい価値”を見える化**することで、新しい評価軸を持つ市場も作れるはずです。

A5和牛のような“特別なごちそう”があっていい。

そして放牧牛のような“日常の中で健康と環境にやさしい選択”も、求められる時代になってきました。

それぞれの農家さんが、自分のやり方に誇りを持ちながら、

それぞれ違う市場のニーズに応えていく。

そこに多様で強い畜産の未来があるのだと思います。

競争ではなく共創へ。

畜産の可能性は、まだまだ広がっています。

そして・・・

気づき = 命 × 食

私たちは日々、当たり前のように肉を食べています。けれどその一切れの向こうには、長い時間をかけて育てられた命があり、世話をし、見守ってきた人がいて、最後の瞬間まで関わる多くの手があります。

肉は、商品である前に、命です。

命は、誰かの手で育てられ、支えられてきたものです。

だからこそ、無駄にせず、粗末にせず、心から感謝していただきたい。

「命をいただく」とはどういうことか。

あらためて、それを見て、感じて、考える機会は、誰にとっても必要であり、そういうことを当たり前のこととして学ぶ機会を作ることが必要なのかもしれません。