北海道大学の学生も応募可能ですが,定員を超過した場合は本実習の本来の目的を鑑み,他大学生の受講を優先します。

12/16 R7年度生理生態学実習・春季フィールド科学実習の追加募集を行います!

【注意事項】

・北海道大学の学生も応募可能です。

・追加募集での受講決定者は,北海道大学の単位を取得できません。(修了証は授与されます)

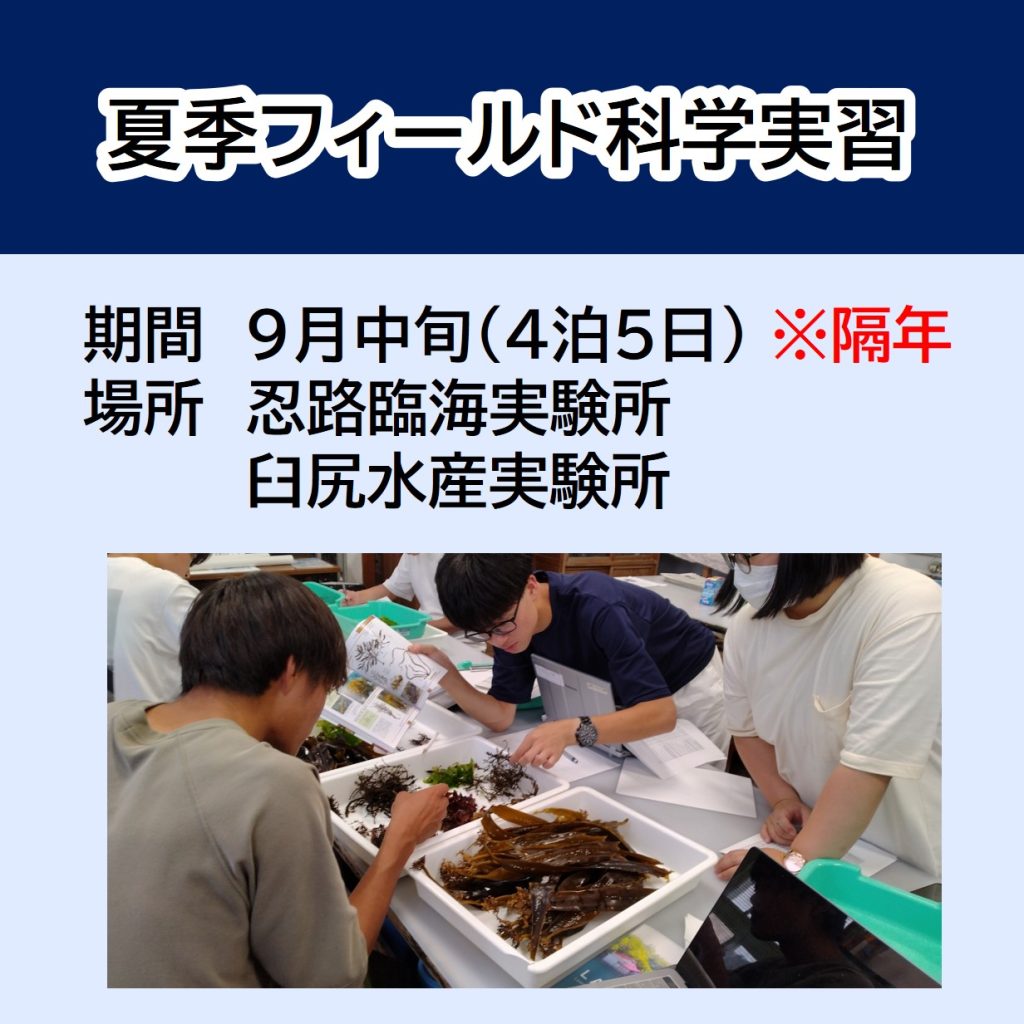

【隔年開催】寒流の影響が強い北海道の太平洋側は,本州以南には生息しない種が多く,独特の生物相を有します。本実習では,北海道の代表的な産業重要種であるコンブをはじめとして,海藻類を対象とした海藻の生態調査と形態観察を体験します。北海道の海浜域を移動しながら海藻類を採集し,その多様性の実態を理解します。また,臼尻水産実験所においては,寒流の影響が強い海域におけるプランクトンや磯の底生生物の観察を通じて,北海道の海の高い生産力を実感することができます。

実習日程:2025/9/1~5 本年度の実習は終了しました

応募書類ダウンロード: 実施要項 ポスター 願書 受講希望理由書

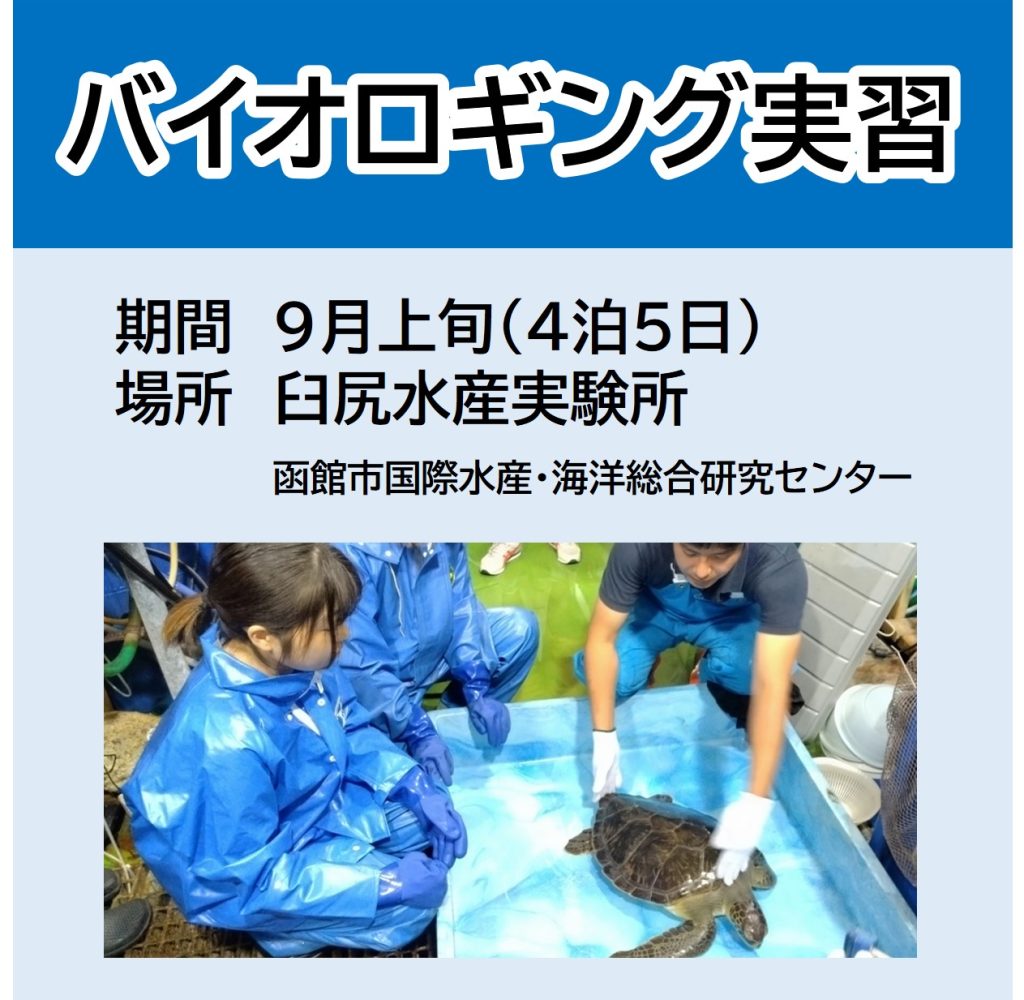

地球環境の変化に伴って生物資源の定量調査や生態調査は増加していますが,水中の生物の移動や消長を陸上から測定することは難しいものでした。現代においては調査技術の進歩が著しく進み,様々な機器を用いることで可視化することが可能となってきました。本実習では,バイオロギングとバイオテレメトリー技術を用い,水中生物の分布と消長,水中の生物の動きをモニタリングする基礎を学びます。

実習日程:2025/9/8~12 本年度の実習は終了しました

応募書類ダウンロード: 実施要項 ポスター 願書 受講希望理由書

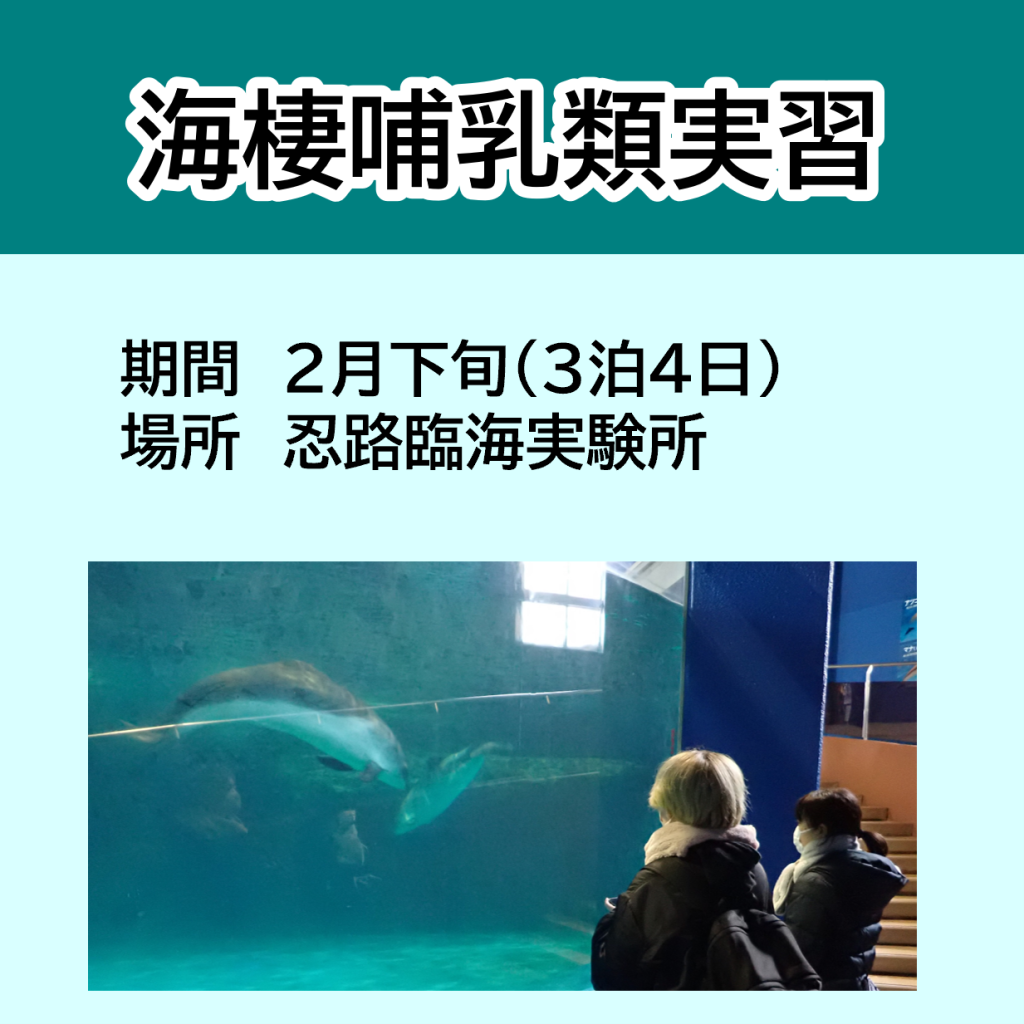

漁業が盛んな北海道沿岸には,日本で確認されている鯨類の半分にあたる約20種が生息しています。そのため,海洋ごみの誤食や漁網への混獲など,鯨類の命と漁業者の生活の両方をおびやかす問題が報告されています。これらの課題を解決するためには,まず鯨類の生態や体のつくりを知る必要があります。本実習では水族館における鯨類の行動観察や形態観察などの多様な実習を通して,海洋生態系における鯨類の位置づけについて考え,鯨類と人間活動の共存をはかるための様々な研究について理解を深めるとともに,フィールド調査の基礎を学びます。

実習日程:2026/2/24~27 募集期間は修了しました

応募書類ダウンロード: 実施要項 ポスター 願書 受講希望理由書

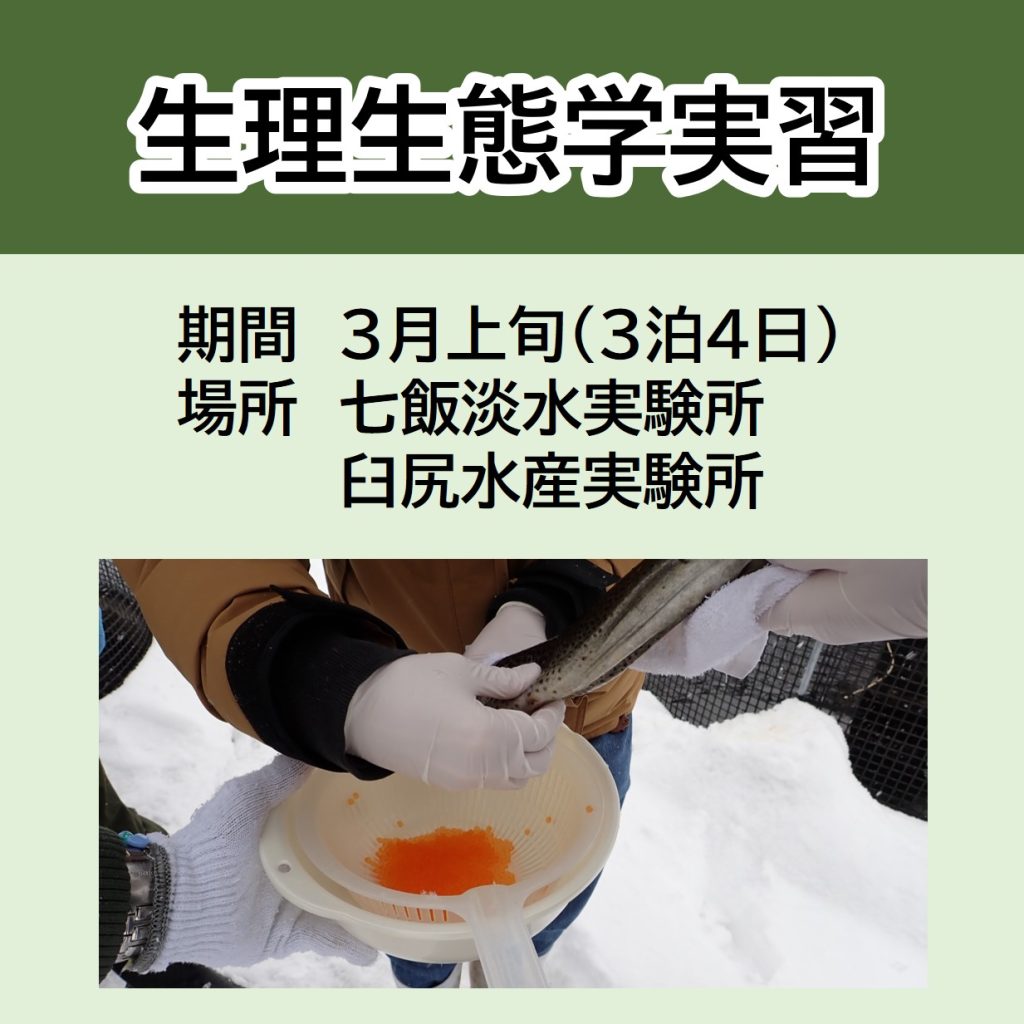

食料としての動物性タンパク質資源の必要性から魚類の養殖技術は近年急速に発達し,様々な魚種の養殖が可能となっています。サケ・マス類の増養殖はその基礎的な位置づけとなっていますが,体験できる場は限られており,サケ・マス類の人工繁殖を体験することは北海道外の学生にとって貴重な機会です。本実習では北海道の代表的な水産魚種であるサケ・マスの人工授精を実際に行い,養殖による生物生産放流による増殖の形態を学びます。また,魚類生体へのホルモン投与を体験し,ホルモンが性成熟・行動・形態変化に及ぼす影響を観察することで,その生理学・生態学・行動学的背景について理解を深めます。

実習日程:2026/3/3~6 募集期間:2025/10/29~12/12 期間延長!1/5まで

応募書類ダウンロード: 実施要項 ポスター 願書 受講希望理由書

※願書について

特別聴講生としての単位は認定されませんが,個人情報取得のため記入提出をお願いします。

【夏季フィールド科学実習と概ね同じ内容です】

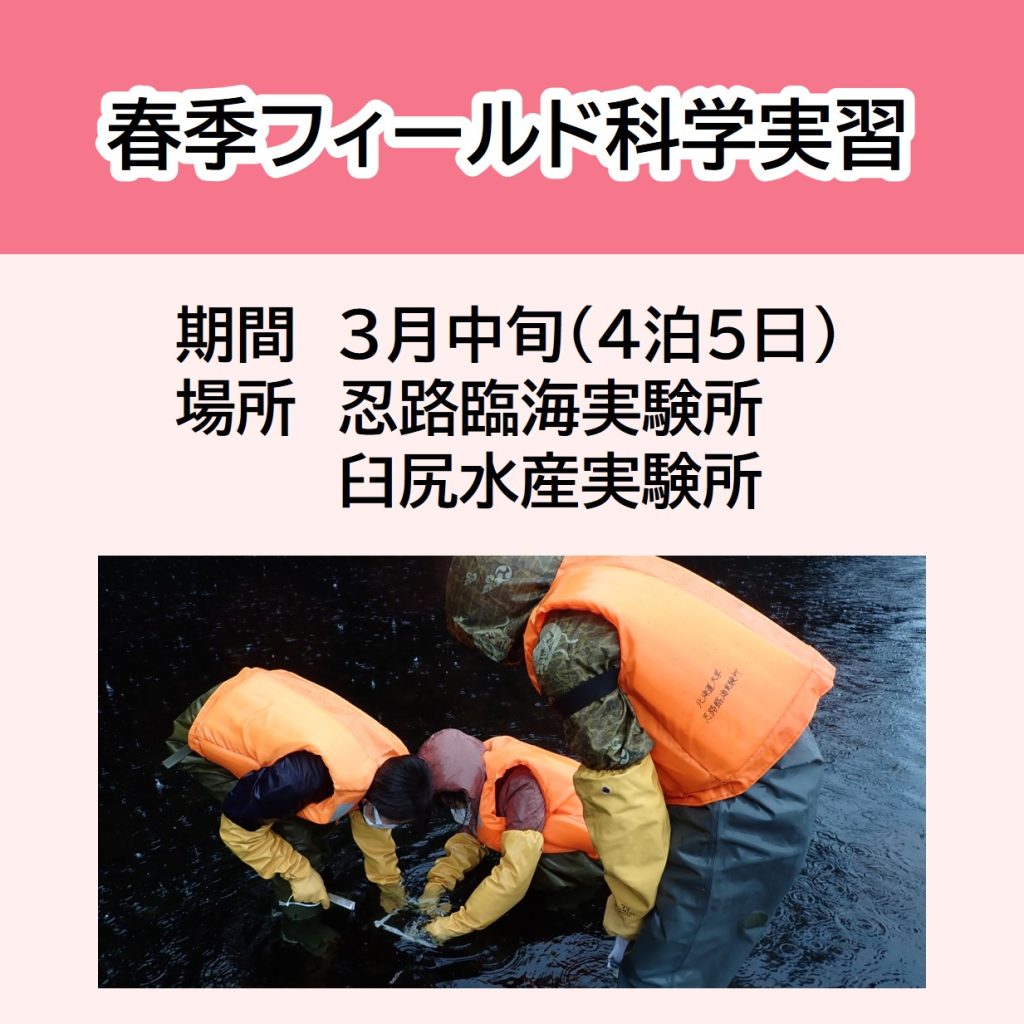

寒流の影響が強い北海道の太平洋側は,本州以南には生息しない種が多く,独特の生物相を有します。本実習では,北海道の代表的な産業重要種であるコンブをはじめとして,海藻類を対象とした海藻の生態調査と形態観察を体験します。北海道の海浜域を移動しながら海藻類を採集し,その多様性の実態を理解します。また,臼尻水産実験所においては,寒流の影響が強い海域におけるプランクトンや磯の底生生物の観察を通じて,北海道の海の高い生産力を実感することができます。

実習日程:2026/3/9~13 募集期間:2025/10/10~12/12 期間延長!1/5まで

応募書類ダウンロード: 実施要項 ポスター 願書 受講希望理由書

※願書について

特別聴講生としての単位は認定されませんが,個人情報取得のため記入提出をお願いします。