海草藻場とは:アマモなど海に生える種子植物(単子葉植物)を「海草(うみくさ)」と言います。海草は、 コンブやワカメなどの海藻(かいそう)とは異なり、一度陸上に進出した植物が海に再び里帰りした仲間です( 動物で言えば、クジラやイルカ、ジュゴンなどと同じような進化の歴史を持っています)。海の中で海草がまとまって生え、 草原のようになっている場所を「海草藻場」と呼びます。海草藻場は高い一次生産量を持つと共に、さまざまな動物の 生岸海洋生態系の中で重要な役割を持っています。 私たちはこのような海草藻場の構造と動態およびその機能を解明するための研究を続けています。

海草の仲間は世界に約60種類生息しており、そのうち日本では16種が記録されています。日本は、温帯・亜寒帯としてはオーストラリアに次いで海草の種多様性が高いところです。 日本の海草藻場の特徴の1つとして、日本近海にしか見られない固有種を含むアマモ属の数種が1つの藻場に共存していることが挙げられます。

日本でこれまで記録されている海草の種類 (相生, 1998)

| 学名 | 和名 | 分布域 |

| HYDROCHARITACE | ||

| Enhalus acoroides | ウミショウブ | 琉球地方 |

| Thalassia hemprichii | リュウキュウスガモ | 琉球地方 |

| Halophila decipiens | ヒメウミヒルモ | 琉球地方 |

| Halophila ovalis | ウミヒルモ | 琉球地方~関東地方太平洋沿岸 |

| CYMODOCEACEAE | ||

| Cymodocea rotundata | ベニアマモ | 琉球地方 |

| Cymodocea serrulata | リュウキュウアマモ | 琉球地方 |

| Halodule piniforlia | マツバウミジグサ | 琉球地方 |

| Halodule uninervis | ウミジグサ | 琉球地方 |

| Syringodium isoetifolium | ボウバアマモ | 琉球地方 |

| ZOSTERACEAE | ||

| Phyllospadix iwatensis | スガモ | 日本列島北岸沿い |

| Phyllospadix japonicus | エビアマモ | 日本列島南岸沿い |

| Zostera asiatica | オオアマモ | 北海道厚岸湾・岩手県船越湾 |

| Zostera caespitosa | スゲアマモ | 本州北部~北海道 |

| Zostera caulescens | タチアマモ | 本州北部 |

| Zostera japonica | コアマモ | 琉球地方~北海道 |

| Zostera marina | アマモ | 北半球温帯~亜寒帯全域 |

日本近海には、アマモ属の海草が多種生息しており、北半球の中・高緯度地方の中では海草の種多様性が特に高い地域として知られています。 日本および韓国の周辺のみに生育することが確認されているのは、オオアマモ Zostera asiatica、タチアマモ Zostera caulescens、 スゲアマモ Zostera caespitosa、コアマモ Zostera japonicaなどです。(ただし、オオアマモとコアマモについては、 北アメリカ西岸に人為的に移入されたものが生育しています)。

- オオアマモ Zostera asiatica

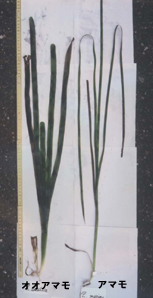

生育環境として確認されているところは、現時点では北海道の厚岸湾と岩手県の船越湾の2ヶ所だけです。 アマモZostera marina (3枚目の写真の右側)と比べると,、葉の幅がずっと広いことがわかります。

- タチアマモ Zostera caulescens

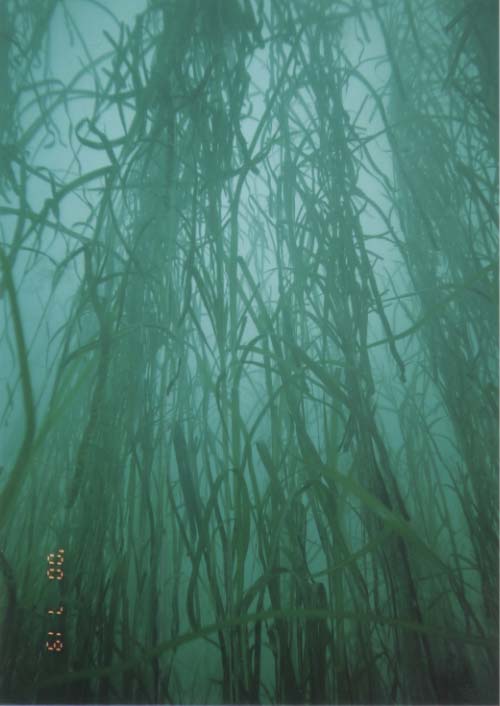

世界で一番背が高い海草です。岩手県船越湾では花株が高さ7m以上になることが確認されています。

- スゲアマモ Zostera caespitosa

地上部が叢状のクランプを作ることが特徴です。この種も北日本の沿岸にしか分布していません。

海草藻場は沿岸生態系の中で非常に重要な場所であると言われています。その理由として次のような点が挙げられます。

1) 一次生産者としての役割

海草藻場は熱帯や温帯の森林群落と同等の一次生産能力を持っており、現存量あたりの生産量ではこれらの植物群落を遥かにしのぎます。

主な植物群集の平均現存量と一次生産量 地球全体での推定

| 海草藻場の面積 | 0.6 x 106 km2 |

| 海草による一次生産量 | 0.61 Gt C / yr (全海洋中の1-2%) |

| 炭素吸収量 | 0.16 Gt C / yr (全海洋中の15%) |

| 群落 | 現存量 (g DW / m2) |

生産量 (g DW / m2 * day) |

| 熱帯雨林 | 45000 | 5.2 |

| 温帯森林 | 35000 | 3.4 |

| 寒帯森林 | 20000 | 2.2 |

| サバンナ | 4000 | 2.4 |

| 温帯草原 | 1600 | 1.6 |

| ツンドラ・高山 | 600 | 0.4 |

| 湿原 | 15000 | 5.5 |

| 耕作地 | 1000 | 1.8 |

| 植物プランクトン | 9 | 0.1 |

| サンゴ礁 | 2000 | 0.8 |

| 大型藻類 | 41 | 1.0 |

| 湿性植物 | 767 | 3.0 |

| マングローブ | - | 2.7 |

| 海草 | 461 | 2.7 |

2) 様々な海洋生物の生息場所としての価値 - 非常に高い生物多様性 -

海草藻場には、微小な藻類や無脊椎動物からジュゴンやマナティのような大型哺乳類まで、実に様々な動物が生息しています。 海草藻場が生物多様性に与える効果は、藻場が発達していない環境と比較すると一目瞭然です。

海草藻場内外の動物群集の比較

| 動物群 | 場所 | 海草種 | 藻場内 | 藻場外 | 項目(単位) | 出典 |

| 魚類 | ニューヨーク | Zostera marina | 5.78 | 5.45 | 密度(/ 105m2) | Briggs & O'Connor, 1971 |

| ヴァージニア | Zostera marina | 8238 | 303 | 密度(/ m2) | Orth & Hech, 1980 | |

| 大型甲殻類 | ヴァージニア | Zostera marina | 13032 | 115 | 密度(/ m2) | Heck & Orth, 1980 |

| 二枚貝 | カリフォルニア | Zostera marina | 20.4 | 1.2 | 密度(/ m2) | Peterson & Quammen, 1982 |

| ノースカロライナ | Halodule wrightii | 11.3 | 0.4 | 密度(/ m2) | Peterson, 1982 | |

| 内在性ベントス | バミューダ | Thalassia testudinum | 13580 | 3145 | 密度(/ m2) | Orth, 1971 |

| 北海 | Zostera noltii | 2035 | 417 | 密度(/ 400 cm2) | Reise, 1978 | |

| 大槌湾 | Zostera marina | 346 | 119 | 密度(/ 346 cm2) | 野島, 1996 | |

| 大槌湾 | Zostera marina | 54 | 16 | 種数(/ 346 cm2) | 野島, 1996 |

3) 海洋環境に対する大きな作用

海草は海洋環境に対しても大きな影響をもっています。例えば、水中の無機塩類を吸収し海水の富栄養化を防ぐ、底質に栄養塩類を蓄積する、水中に葉や茎を複 雑に伸ばすことにより水の流れを緩和する、砂の中に根や地下茎を伸ばすことにより海底を安定化させる、などの作用が挙げられます。

4) 水産上の重要性

3)で述べたように、海草藻場は様々な生物の生息場所となっています。その中には、魚類や甲殻類などの水産有用種も含まれます。 海草藻場は、様々な有用魚介類種に摂餌場所、産卵場所、稚魚・幼弱期の隠れ場所を提供しています。海草藻場が減少したために、 これらの有用魚介類の漁獲量が減少した例は、世界中のあちこちで知られています。

日本および世界の海草藻場は、近年の人間によるさまざまな環境破壊の影響を受け、著しく減少しています。 私たちは健全な海洋環境を維持するために、海草藻場の保全・回復に取り組んでいかなければなりません。

1) 世界における海草藻場減少の現状

報告例だけで、過去10年間に900 km2の藻場が消失しました。これらは主に北アメリカ、 ヨーロッパ、オーストラリアからの報告で、東南アジア、日本は含まれていません。

過去25年間に世界各地で報告された海草藻場消失数と原因の一覧

| 期間 | 自然による攪乱 | 人間活動に起因する原因 | 原因不明 | 総計 | |||||||

| 台風等の荒天 | 伝染病 | その他 | 計 | 水質悪化 | 沿岸域の開発 | 油汚染 | その他 | 計 | |||

| 1970-82 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |

| 1983-94 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 4 | 1 | 2 | 28 | 4 | 37 |

2) 日本における海草藻場減少の現状

- 全国の海草藻場面積の減少の現状 (第4回自然環境保全基礎調査, 環境庁, 1994)

- 全国のアマモ場は1978-1991の13年間で20 km2(全体の4 %に相当)が消滅。

- 地域別にみると、特に愛知県、岡山県、熊本県、宮崎県などで、全体の25%以上の藻場がこの期間に消失。

- 消失の主要因は埋め立て等による環境の直接改変。他に富栄養化、河川からの汚濁水流入、異常気象など。

- アマモ属の日本固有種の状況について

- 固有種それぞれの全国的な分布が解明する以前に、上述のような要因によって海草藻場そのものが消滅する傾向にある。

- オオアマモとタチアマモが「絶滅危惧Ⅱ類(VU)」に指定された。(環境庁 2000: レッドデータブック)